自然の中で、誰にも気兼ねすることなく、自由気ままに。新たな仕事場であり、そのまんま素直でシンプルな気持ちになれる居場所。

森と共に、五感を研ぎ澄まし、自分でできることをやりながら、生きる実感を感じられる場。

自分たちの森を手入れし、自分たちの家を育んでいく、my forest,my home。

森にやりたいことを足し算して、新しいコトを生み出していく「森プラス」プラットフォーム。

さまざまな想いのつまったフィールドをつくろうと信州小諸で開拓作業の真っただ中。

といってもアラカン(2022年スタート当時58歳・56歳)夫婦が森と町の二拠点を行ったり来たり。

思わぬ予定も入ってきて当初スケジュールはどこかへ消えつつ、ちまちまやっているのでなかなか進みません(笑)。

ド素人がゼロからどこまでできるのか?まさに完成のないフロンティア。

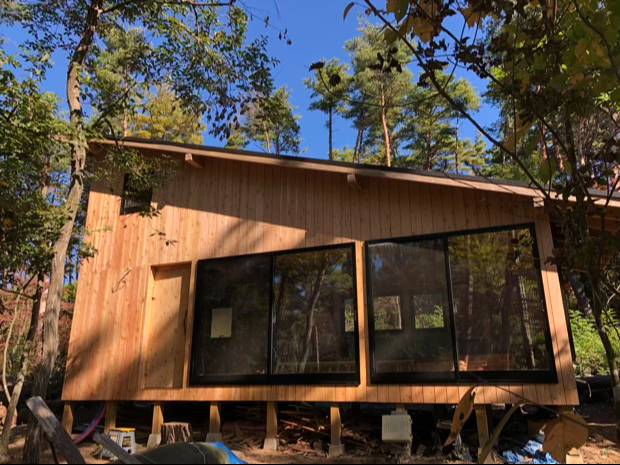

そんな現地でのフィールド開拓や小さな森の家づくり、店舗アトリエづくりの様子を写真や動画で随時実況中継しています。

2024.7|手続き系・体験フィールド整備

2ヶ月以上遅れてやっと事務所棟の着工。先に伐採を終えておかないとこうなる。痛感。

伐倒したニセアカシア。単に薪だけではかわいそう。コースター?鍋敷き?うまくいかないかなーー。

事務所棟の真横にあるニセアカシア大木。勝手な都合で申し訳ないけど倒させていただきます。

事務所棟の材料が納品。当初予定より2ヶ月遅れ。さあ来週から大工!

伐採木の整理。梅雨の合間でスイス積みもどき。美しくないけどこのあたりで・・・。

裏庭のもみじに赤い葉っぱが。こんな色になるのかな?

小楢に新しい葉っぱが伸びている。こうして成長していくんだなあ・・・

梅雨の長雨。またまたドアが閉まらない。こないだカンナで調整したのに。唐松くんとの付き合いは長くなりそう・・・。

町から戻るとクレーン特殊伐採された木が横たわる。やっとやっと完了した。さあ事務所建築へ向けてGO!

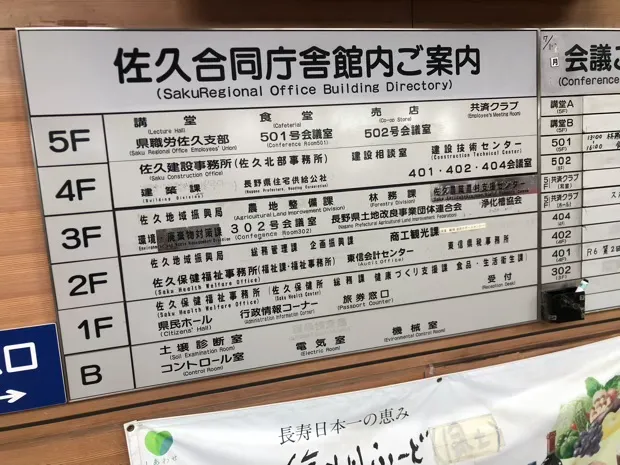

旅館業の許認可で保健所へ相談に出向く。新たな問題が発覚。いやあ、いろいろあるなあ・・・

2024.6|家のしつらえ、森の暮らし体験フィールド整備

枝払い、玉切り・・・。デッキ材になるのはいつの日か?それにしても樵作業はお腹が空く。他にない爽快感と心地よい疲れ。

貴重な梅雨の晴れ間。少しでも整備を進めないと。チェンオイルは一斗缶で購入。

家まわりでずっと棚上げになっていた体験フィールドへ着手。まず周辺の木の伐採から。ニセアカシア2本を伐倒。上手に倒れてくれた。

リビングのブラケットはお月様のような光。他を消して落ち着くひととき。

久しぶりのDIY。熱望されていたランドリーとトイレの棚。板を何で支えるか?アイアンだと味気ない、やっぱり木。とりあえず完成。

家のそばで倒木リスクがある赤松を伐採。こちらの都合、きちんと第二の命を与えてあげないと。

久しぶりの七輪。やっぱりお手軽、森の中だと広々感。

昨日一日雨降りの朝、玄関ドアが開かない。木が膨張しているから。付き合い方、勉強しないと。

6月は町の野暮用で半月ぶりに森へ。ヨメさん力作、ミシン仕事の蚊帳カーテンが完成。いい感じ。

2024.5|ロフトの床づくり、引っ越し、室内の収納・しつらえ、森の暮らしはじまる

木っ端整理で火を焚く。夕方になると「何か焼こうか」で一杯へ。自然なながれで焚き火居酒屋。ちょいちょいやろう。

小楢の葉っぱが朝日に照らされて透き通る。やっぱり森は朝がいい。

朝、蛇口をひねると水が出る。2年前の開拓時はテントから出てきてポリタンクに汲んだ湧き水で顔を洗ってました。当たり前が有難い。

やっと付きました。ヨメさんこだわりの蚊帳リネンカーテン。自然な風合いがとてもいい。北海道のお店だそうです。

フィールド内で移植していたモミジとダンコウバイ。すくすくと育っていました。家づくりにかまけている間に・・・。うれしい出来事。

友人からもらった還暦祝い。すっかり朝の定番アイテムになりつつあります。

やっと養生をはがしたフローリングがお目見え。素足で踏むと何ともいえない心地よさ。木の感触は最高です。

洗面台の幕板と棚のやり直し。フローリング材の余りがうまく使えました。

キッチン窓はどうしようか・・・。いろいろ考えニトリのハニカムシェードに。ぴったりサイズ、ヨメさんが苦労して付けてくれました。

やっぱり森は朝がきれい。青空とともに心が洗われます。

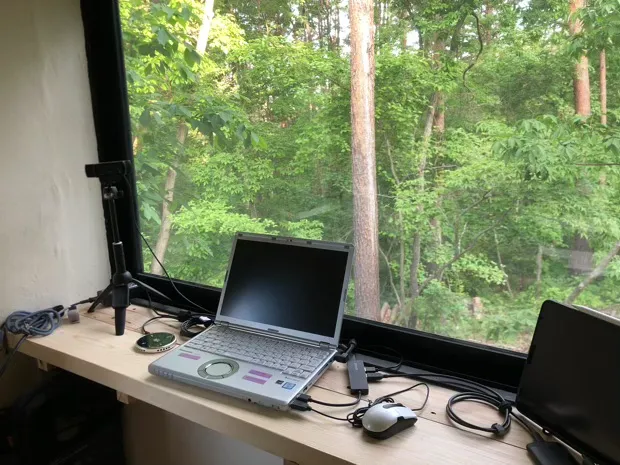

森のリモートワーク。とりあえず第一弾ができるように。

窓台の取り付け。ここでもスキマ埋めのパッキンが必要。続けて作業していると要領を得ます。しばらくやらないと忘れてしまう・・・。

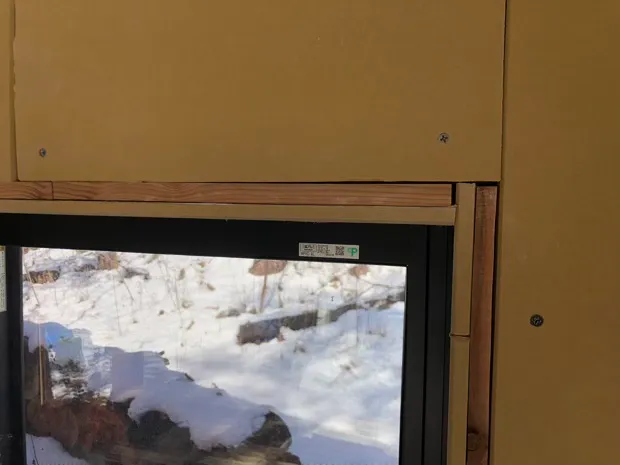

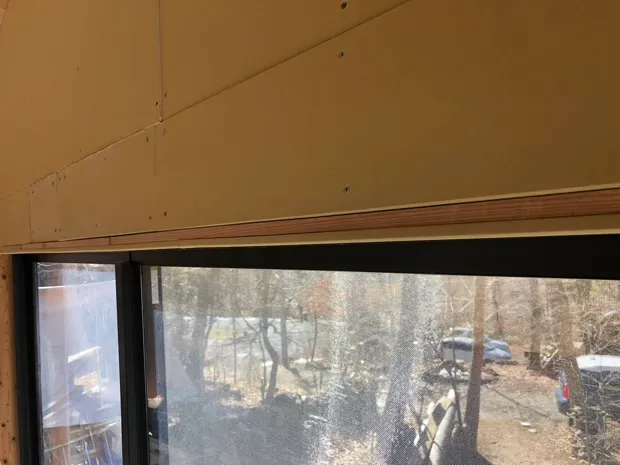

サッシの窓台に1年ぶりに化粧板を入れました。スキマ6ミリをどう埋めるか?パッキンづくりに頭を悩ませながら・・・

キッチンをL字拡張するための天板づくり。赤松に青が入る現象「ブルーステイン」。使えない材から味のある材へ。自分でつくる暮らし、価値を求めて。

五月晴れと小楢。大好きな風景。

洗濯機ヨコのデッドスペースの収納化。本体が届く前にやらないと作業できなくなる。何とか間に合った。

赤松カットで出た端材は、棚板の受け材として利用。フィールド自生の木を家に生かす、こだわりたい。

キッチンまわりの棚づくり。奥行き、導線、シンプルに・・・タイニーハウスは限られた空間をどう使うかがキモ。思案を重ねます。

資材置き場の整理。家づくりに追われ、ずっと手付かず。すっきりすると気持ちいい。

PC仕事と大工仕事、混在の絵。まさに今を語る。

仮住まいのアパートから荷出しを始める。何日かに分けて小出しでやろう。

おためし宿泊、初体験。とりあえずキャンプ仕様にて。さてどんな感じになるかな?

森が見えるワークスペースとちょっとした床下収納ができるようひと工夫。

面ができると安心感が生まれます。人の心理って面白い。

2024.4|電気・ネット・設備工事、キッチン、間仕切り戸、玄関ドアづくり・完了検査

何とかかんとかすべり込みで完了検査。大きなひと区切り。晴れて住宅になりました。基礎着手から1年半。道のりは長かった・・・。

待望の玄関ドア。重い本体、ズレの修正、蝶番の調整・・・。予想通り、最後の最後は難産でした。反りはあるもののいったん建物の箱はこれにて完了。

取っ手はフィールド自生の赤松の端材から。こだわりが少しずつ形になっていきます。

錠の取り付けは穴掘りとの格闘。ドリルビットの調達、真っすぐ掘る練習、ミリ単位の精度さ・・・ 出来上がったときに感動が忘れられません。

最終、最難関の玄関ドアに着手。いつもながら完成形が見えないまま、毎回の人生初作業を一つひとつこなしていきます。

一度買った板がしっくりこないので返品交換に走りました。こだわった分、納得感があります。

間仕切りは吊り戸で。水平をとるのに試行錯誤。もっと簡単に付くと思っていたのに・・・

洗面台も配管接続。外の仮設水道で手を洗うことがなくなります。水のありがたさ、再認識。

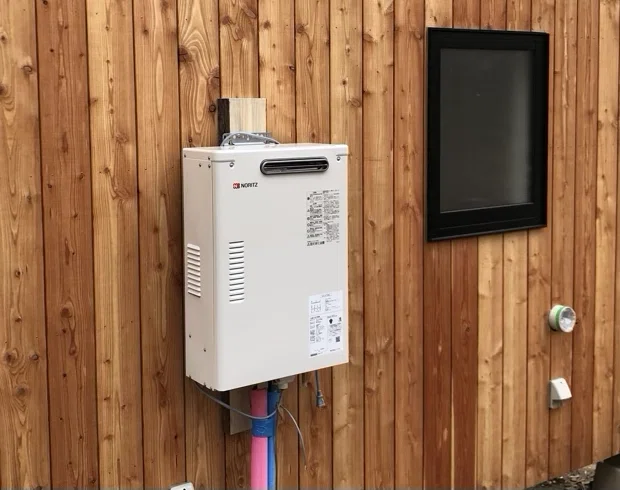

幕板とか棚板とかは後まわし。完了検査へ向け、一応水回りの接続が出来上がりました。水が出る!お湯が出る!感動の瞬間です。

給湯器がお目見え。まさに生活インフラが整っていきます。

明かりが灯りました。これだけで安らぎと癒し。明かりのもつ力に魅了されました。

キッチンの箱を何でつくるか?スケジュールと施工のしやすさ、何より精度の高さでランバーコアに。天板は再度カンナで平面を出してやっとカタチに。

シンクを入れる穴を抜きます。何度も微調整を重ねてやっとはまりました。

板と板の接合はホールジグを活用。全く見たことがない世界との遭遇。やりながら少しずつ慣れていくしかありません。

端の部分のカット。ここにきて自作した簡単シンプル治具が役立ちます。

キッチン天板もフィールド自生の赤松から製作。まずはカンナがけから始まります。

お気に入りのスイッチが付きました。いよいよ家。

洗面、洗濯機、トイレの床穴を開けるといくつもの層が・・・。これまで組み上げてきた足跡、記念にとっておこう。

分電盤が付いていきます。文明開化ですね。

雨の中、住設機器が続々入ってきます。さながらプチ展示会?

とりあえず収まりました。見ると簡単、でも道のりは長かった・・・。いつも通り^^

洗面台は一度取り付けたけど、下地が反り防止で弱いのが判明。つくり直しで再度付けます。

2024.3|フローリング張り、漆喰作業、洗面台づくり

板と板を継ぐのにどうするか?いろいろありそうですが、初心者が手早くできる方法としてポケットホールジグなるものを入手。恐る恐る使い始めます。

曲がりなりにも一枚切り出せました。イケるかなあ?精度はまだまだ、でも少し見えてきた感があります。

電気カンナでどこまできれいになるか?またまた人生初、やりながらコツをつかんでいきます。

フィールドに自生する樹木を活かしていきたい。あたためてきた想いがあります。1年以上前にチェンソー製材した赤松たち。いよいよ出番、うまくいくかなあ?

苦節9日目、やっと全体が仕上がりました。節目を迎えた達成感。

仕上がってくると一気に部屋感がアップ。よくここまできたなあ・・・感慨深い気持ちに浸るひとときでした。

隅っこのスキマは「ムニュっと」といくとうまくいく。100年続く漆喰専門会社のサイトで教わりました。

出隅、入隅と呼ばれる箇所。特に出隅には苦労しました。専用コテの使い方にはコツがあったのでした。

準備8割、塗り2割と言われる世界。養生をどれだけしっかりやれるかできれいな仕上がりが決まります。

石膏ボードの継ぎ目にはテープを貼ります。これで崩れないようにします。間のエッジになったところには漆喰を塗って埋めていく。下地処理に結構な時間と手間が掛かりました。

塗っていると手が痛い、腕が痛い。きっとやり方がおかしいはず。とにかく塗り進めていきます。

シーラーなるものを購入。木から出るあくを抑えて接着効果があるみたい。毎回新しい知識の詰め込みになります。

漆喰を塗る前にこういうスキマはどうするの?またまた疑問だらけのスタート。

最後の一枚のはめ込みにひと苦労。あーでもない、こーでもない。頭をフル回転させて何とかやり切りました。もっと簡単と思ったのにぃ〜。

度重なる雪の中、フローリング材カットのための臨時作業スペースを設けました。狭いけどやむなし。

予想外の積もり方、ついにテントがつぶれてしまいました。使用シーン外の過酷な利用、長きにわたりありがとう。

間柱まわり、出っ張り部分・・・ここでも細工が出てきます。そのたびにどうする?で思案。手間暇かかる作業です。

3月初。暖かいのでもう春なの?と思いきや、いきなりの雪。信州なんですね、ここは。やむなく外作業がスローになってしまいました。

外でカット、中ではめ込む、修正、やり直し・・・自動スクワットがまたまた発生。どうりで足腰にくるわけだ。

1週間ぶりに現地に入ると、雪が氷になって押しつぶす状態。慌てて復旧作業スタート。自然が相手、いろいろなことが起こります。

大事な最初の一枚は採寸を重ねて設置。張った後、実(さね)が逆さまになっているのが判明してやり直し。出足からつまずきながら何とか修正。またいろいろ事件が起こりそう・・・。

2024.2|石膏ボード仕上げ・根太、断熱材

雨氷の翌日も凍てつく。倒木、枝折れ・・・心配は尽きません。

雨氷(うひょう)と呼ばれる珍しい現象に遭遇。木枝の頭が重くなるので倒木の恐怖を感じました。

フローリングに着手。最初の一枚が重要。しかも細工付き。慎重を極めます。

根太の木の部分とスタイロフォームの部分で手触り温度が違います。真冬のこの瞬間のみわかる貴重な体験。

フローリングを張る前に全面片付け。今しか見れない景色を記録します。

根太はり作業へ突入。サッシ下に数ミリフローリングが入らない事態!根太をカンナで削って微調整。いやあ想定外のことばかり・・・。

石膏ボードはとりあえず完了。床張りへ向けて、重い材料やもろもろを運び出しました。理想は次工程まで材料を仕込まないこと。でも現実は難しい。

苦労を重ねたサッシまわりのパッキン。仕上がるとうれしくなります。

大雪でタープが押しつぶされ、ポールが直角に曲がる。物置き用テントも重みで粉々に。雪の重さの怖さを知りました。

2024.1|石膏ボード貼り・間仕切り壁づくり

考えながら、行ったり来たり・・・。最後の最後まで細工に明け暮れた1月でした。

タイニーハウスは収納がありません。使えそうな場所を探して「ここに棚をつけよう」とか思い悩みます。すると時間が掛かります。でも今やっておかないと後からできなくなります。

どんどんできると思いきや、あらかじめ細工をしておかないといけない箇所が出てくる。なかなか思惑通りには進みません。

断熱材が見えなくなると整然としてくる。不思議ですね。

作業中、ふと窓から見える景色に癒されます。

腰壁にまっすぐ釘を打つ工夫。ヨメさんの大工スキルがどんどん上がっていきます。

大きく貼ると一気に進んだ感が出る。精神的にもラクになる。セルフビルドはやりながら学びます。

石膏ボードは寸法取りの繰り返し。はしごを上がって降りて。ナチュラル筋トレの日々が続きます。

建物内は材だらけで動くのに苦労します。作業スペース確保は課題ですね。

フィールドは雪景色。やっぱり信州ですね~。

野暮用続きで1月半ばに大工仕事はじめ。安全祈願で去年と同じ神社へ。新たな気持ちで取り組もう。

2023.12|天井板張り・水道外回り工事・内装壁づくり

2023年最終日。作業工程は遅れ遅れ、なかなか引っ越しまでは至らない。けどいろいろドラマがあったしこれで良しとしよう。来年もよろしくね!

今回ももれなくすったもんだしながら、下半分のボード貼りが完了。2023年はこれにて店じまい。

年明けのテーマになる床材が納品。話し好きの製材屋さんとの暮れのひとときをたのしみました。

石膏ボード貼りがスタート。あちこちに穴あけが必要。うまくいくか心配でしたが何とかなりそうです。

まず間仕切りをつくらないといけない。なるほどこうやって部屋を仕切っていくのか・・・改めて納得します。

水道配管フィニッシュ間近。こうなっているんですね~

たまには息抜き、ご近所で評判のおそば屋さんへ。そばに至るまでの前菜がすごい。お店は古民家移築10年かけて建てるなど・・・話題満載。

屋根裏の足場を外す。半年以上鎮座した景色が一変。吹き抜けの開放感、初お目見え。ちょっとうれしくなりました。

硬い地面が断面として見れる貴重な場面。埋めたら二度と見ることができません。しっかり記録に残しておかないと。

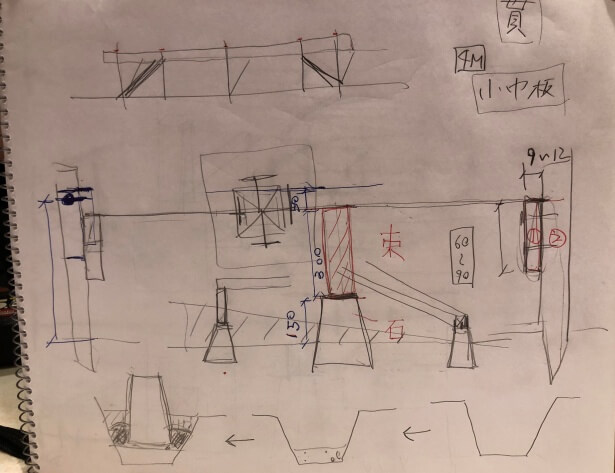

内装工事に入るにあたり、建築士サポーターの勉強会。今日もてんこ盛りの情報。いつも丁寧なレクチャーに感謝、感謝。

母屋まわりへ向けた水道配管工事がスタート。職人さんの道具たちに興味津々。「地面が凍るまでに終える」この地方の業者さんが口にする言葉。年末までにできるところをやってしまう段取りです。

断熱材はめ込み完了。面積の割に作業時間は短い。外壁や天井板と比べると、あっという間。こんな感じで終わると早いのになあ・・・

すったもんだしながら天井板完成。70枚すべて張り終えました。足場がとれてスカッと全容が見える日が待ち遠しいです。

椹(さわら)は軽いのは助かるけど、薄くてやわらかくすぐに割れてしまう。隠しビスを試行錯誤しながら打っていく。細心の注意が必要。

2023.11|外壁張り仕上げ・フィールド初イベント開催・体験会トライアル・天井板

天井板は椹(さわら)。軽くてやわらかい。当初、いい材が見つからず右往左往したけど落ち着きました。本実(ほんざね)加工で継ぐのが難しいけど仕上がり重視。

知り合いを呼んで森プラス体験会を実施。頭で考えていることが実際やるとどうなるの?やってみて学ぶことがたくさんありました。

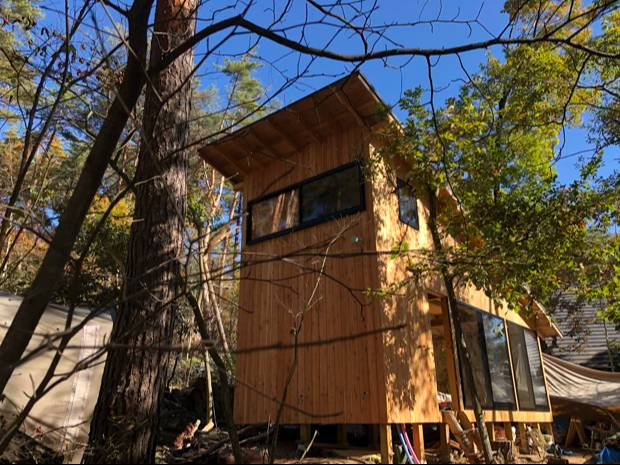

外壁やっと完成!うれしくなって全面ひとまわり。苦節3ヶ月、結構大変だった・・・

知らない間にこんなに集まった。大工仕事をしていると、どんどん道具が増えていきます。中には要らないものもあったっけ・・・。

ロフトの床上げサイズの決定。一級建築士サポーターが電気工事業者へ伝える柱文字。出来上がると二度と見れない貴重な財産。

「これって水楢(みずなら)?」小楢(こなら)の森に兄貴分がいるかもしれない。どんぐりを拾っては比べてみる。たまにはこんなあそびも必要ですね。

フィールド初のイベント開催。秋の紅葉ウォーキングと焚き火講座&焼き芋大会。おかげさまで別荘地のみなさんに森プラスをお披露目することができました。

上下を合わせると数ミリのズレが出る。足場を降りる。修正加工する。足場に上る。また少し違う。足場を降りる。再度修正・・・。こんな繰り返しを何度やったことでしょう。

一方でイベントや別仕事も多々入ってくる。有難いことですが一向に家づくりが進まない。外壁張りをいつまでやってんの?という感じ。でも焦ってもしょうがない。着実に取り組むしかありません。

イベント開催へ向け、臨時の丸太椅子をつくる。真っすぐに伐るのが苦手。上手くなるには数をこなすしかないかなあ。

2023.10|外壁張り・イベントスペース整備

換気扇の穴貫通、コンセントボックス設置が始まる。文明の利器が入ってきました。

センターエリアの整備。手作業で丹念にやる。やればやるほどきれいになる。自分たちの大きな庭、ワクワクしてきます。

フィールドスペース整備に合わせ、既に枯れてしまった赤松、周辺に影響が出そうな赤松3本を伐採。玉切り、枝払いのオンパレード。アップダウンできつい。

来月初の当日へ向け、フィールドイベントスペースづくり。倒木、枯れ木、雑多になった場所を整える。気持ちがいいですね。やっぱり期限がないと進みません。

たきびわ(焚き火で集うスペース)整備へ向け、周辺の伐採をする。小楢2本、赤松1本。久々に作業で腰が痛い。

やっとこさ表面の外壁が完成。我ながらの仕上がりにほれぼれする。

秋の空は澄んで青い。心が洗われる感じがする。

外壁板の上下張り合わせはスキマが何度やってもスキマができる。原因がわからない。その中には微妙にずれている分、駒かい加工が要る・・・こんな感じで時間ばかり過ぎていきました。

なかなか現地でまとまった時間がとれなくて外壁張りが進みません。急に寒くなってきたし、中旬から馬力を上げないと。

サッシまわりは加工もあって時間を要す。上下つなぎが出るところはきちんと採寸しても数ミリのスキマが出る。う~ん、じっくりやるしかないなあ・・・

2023.9|表の足場、玄関まわり仕上げ、外壁張り継続

真鍮釘はやわらかい。ちょっと気を抜くと曲がってしまう。曲がると大変抜くのにひと苦労。神経を使いながらの作業が続きます。

玄関まわりで残っていたタイベック貼り、胴縁がやっと完了。それに伴って仮ドアも付け替え。細かな作業をやっているとあっという間に半日過ぎる。今月は所用で現場稼働日数がわずか。9月も終盤になってしまいました。

2週間ぶりの現場。足場に慣れるまで時間がかかる。ちょっと余裕が出たのでワンショット。まるでジャングル笑。それにしてもこの靴、最高!

2023.8|電柱設置・ユニットシャワー・外壁張り

何とか一面をクリア!久方ぶりに足場をはずしました。これから三面、足場を再度組み立てながら進めていきます。

電気配線が出ているところはドリルで丸くくり抜きます。どうです?なかなかの出来栄えでしょ?

失敗は許されない、一発勝負。となるとまたまた予想を超える手間と時間。足場のある高い面から少しずつの作業。

美しく仕上げたい!その一心で釘は等間隔で打てるよう自作定規をあてての作業。でも実際はズレてしまった・・・。

外壁は真鍮釘で留めていきます。風合いがあっていい感じ、でもやわらかくて打つのはむずい。

待ちに待った外壁材が届きました。信州はやっぱり唐松、し自然のままで使います。

おおもとの電柱からの引き込みのときに集中豪雨。そんな中、電気工事屋さんに作業をやり切っていただきました。感謝!

電線は地中に埋めてもらいます。地上だと木枝に引っ掛かって切れてしまうリスクがあるから。森の家ならではですね。

仮設電柱から約1年半。やっと幹線引き込み、本電柱が立ちました。インフラ~って感じです。

このあたりの手さばきは必見。少しでも真似できるよう凝視します。

排気ダクトなるものがどうつながっていくのか、構造の勉強をさせてもらいます。

文明の利器が初めて家にお目見え。職人さんが手際よく組み立てていきます。

2023.7|浄化槽設置・透湿シート・足場・野縁・胴縁・断熱材

高所作業はもれなく3倍の時間が掛かります。焦らず確実に、サッシまわりは特に念入りに。

一日没頭していつも写真が撮れるのは夕方。でも夕暮れ時のオレンジが映えて気持ちが和みます。

胴縁内部に湿気が溜まらないよう途中に通気できるスキマを開けていきます。となると単純に貼っていくでは進まない。またしても手間と時間の連続。

外壁材の下地になる胴縁を貼る工程へ進みます。作業ポイントをサポーター建築士に確認、忘れないうちにメモに。でないとどんどん忘れていきます汗。

野縁の間に断熱材。酷暑で狭い屋根裏に寝転んで上へ向かってはめ込む作業。「何でオレってこんな目に遭うんだろう・・・」とダイハードばりのセリフが出てきます。

苦労して設置した絵。なんちゃって大工、日本家屋の一端を担った気になってご満悦のひとときです。

ロフト部分は予想以上に高温になります。屋根下の断熱材を二重にするため、急遽、野縁を付けることに。この夏は酷暑、屋根裏は高さが低いし劣悪な環境をかいくぐります。

森+オニヤンマくん。悠然と構えた姿はさすがですね。

足場なしでは届かない一部分を残していったんタイベック終了。甘くみていたら予想以上に時間が掛かる作業、いつものことですが・・・

5メートルの足場は上に上がると下で見ていたのとは風景が違います。足をすくみながら上まで貼り終えたときは感動もの。

サッシまわりは細かい採寸とカットが必要です。手を抜くとやり直しがきかない。慎重に貼っていきます。

途中段階まではできました。問題がさらに上の段をつくること。足場板がわりにチェンソー製材で切り出したアカマツを代用することにしました。

屋根のてっぺんがある側は5メートルの高さ。さすがに足場なしでの作業には限界があります。単管パイプで自作足場づくりにチャレンジ!

前日に見かけたセミの幼虫が翌日に大人になっていく・・・。タイベックの上で貴重な場面に出会うことができました。

表面積が大きい裏側は思った以上に時間が掛かりました。一本のロールを二人で巻き付けていく作業は上に行くほど手間取る場面が。

サッシの下、間などの狭いところは各々カット。ブチルテープ(防水テープ)でしっかりおさえていきます。

透湿防水シート着手。タイベックを採用。下から貼り進めていきます。こうすることで上から流れる雨水侵入を防ぎます。

仕上がりました。このピカピカ感に見惚れてしまいます。職人さんにきくと10年以上やっているとのこと。なるほどの納得感。

浄化槽ちゃんはほぼ埋まりました。頭の部分と配管のみのカット。二度と見れません。

底は真っ平にしていきます。見事なコテさばきで水平がとれていく・・・。

業者さんの作業は何度見ても手際よさに目を見張ります。こんなふうに重機が操られたら・・・願望は尽きない。

まずは地中深く掘り下げていきます。粘土質の先は岩盤。重機をもってしてもなかなか進んでいかない土壌です。

潜水艦のようなユーモラスな筐体が浄化槽。地中に埋まると二度とお目にかかることができない貴重な絵です。ちなみに僕たちのフィールドは規制があり、高度処理型という少し大きめの浄化槽になります。

とりあえずスペース確保、まだまだ整理は終わってません。ここからはプロにバトンタッチします。

いつも頼りになる相棒。といってもまだその力を100%引き出せていません。というか、ちょいちょい木と挟まって迷惑をかける始末。早く一人前になりたい。

まずは浄化槽の場所周辺の伐採作業から。酷暑の中、いつもの七つ道具の登場。ほんと助かる!

大工仕事に入る前の「森のラジオ体操」、すっかり日課に。からだ全体がほぐれる代物。中学生の林間学校でやったあの清々しさが蘇る。

2023.6|サッシ取り付け

お見事!正面に大きなサッシが納まった絵は忘れられない瞬間でした。一気に家感が増した感じ。

入口をふさがないと外と通々になる。とりあえずのドアととりあえずの階段。即席で過ごす日々。

サッシ枠が入った後の雨養生。ここから雨水が入ると元も子もありません。いろいろ工夫して何とかしのぎました。

サッシは重くてとてもヨメさんと二人で抱えることはできません。サポーター建築士さんの力を借りて納めていきました。

表面はでかでかサイズ。枠はつくったものの、さあ、うまく入るかなあ・・・

西側5メートルの高所は臨時で設けた足場の上でサッシをはめ込む切り込みを丸のこで入れました。不安定で背中が涼しい空中作業、もうやりたくないですね。

今月はサッシに集中・・・なんて思ったようには進みません。壁を貼りながら、高所部分は後回しにしながら。行ったり来たりの作業は続く。

窓台、まぐさ、その下と上に間柱。支えとなる部分でサッシ枠が完成です。それにしても専門用語でやりとりしている自分たちが不思議。

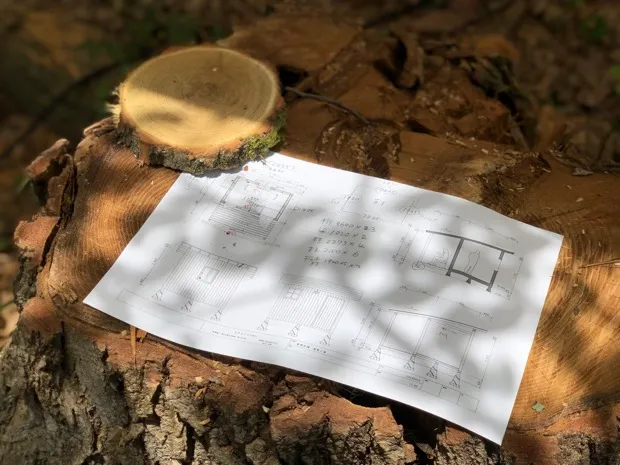

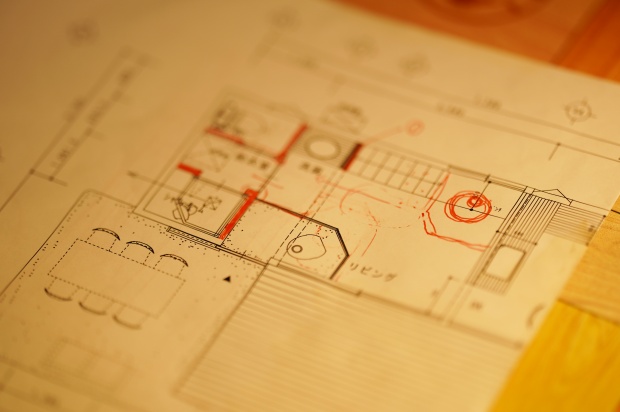

サポーター建築士が床下地に書いてくれた図面。このまま残して家の宝物にしよう。

サッシ枠をつけるには、下部になる「窓台」と上部になる「まぐさ」の位置を決めます。芯を中心とした墨付け、慎重に作業します。

サッシを始める前に基準となる墨を付けます。床面から1メートル、すべての柱に。これがないとぶれてしまいますね。

2023.5|母屋の屋根をつくる・壁を貼る

一番広い面が貼り終わると達成感があります。いやあ、よく打ったもんだ~

徐々に壁がついていくと、家な感じが増してきます。何だかワクワク・・・雨の吹き込みをなくして面倒な養生作業を一刻も早くやらなくていい状態にしたい!当面の切なる願いです。

ひたすら玄能で釘を打つ。膨大な数、しかも太めの釘。トンカン叩く音が数日間続きました。

この機関銃の弾のような風貌。エアー釘打ち機用。壁はCN50という太い釘で打つ。バラ売りがないのでニッパで切り離すことに。内職だあ~

壁を打つのはCN50。普通に売っているのはN50。探しに探して買ってきたら針金でつながっていた。なんとエアー釘打機用。やむを得ず内職で一本一本切り離して使う。素人セルフビルド、ほんといろいろある。

合板、ルーフィング、ケラバ、そしてアスファルトシングル。数々の工程を踏む。屋根って大事、だからその分、手が掛かる。失敗を重ね、時間をかけて、やっとたどり着いた。生活を支えてくれるインフラ、また一つ貴重な経験。

アスファルトシングルは熱で溶け出します。焼けた屋根の上にそのまま置いておくとくっついてしまう。作業しながらべニアを敷く。それにしても太陽に少し近いだけでこんなに温度が違うとは。

ケラバ金物の加工とつなぎには心から苦戦。雨漏り防止、避けて通れません。板金屋さんの高い技術に感服。

屋根防水ルーフィングはタッカーでとめます。叩いたら入っていくハンマータッカーなるものを入手。高所作業で助かる逸品。

材がなくなり作業がストップ。急遽製材屋さんに駆け込むと、他に用立てしているものを先行してまわしてもらえました。助かった!おまけで畑に育つセージまでおすそ分け。大事に育てないと。

屋根野地板の次はアスファルトルーフィング。日中屋根の上は暑い。そのまま置いておくと溶けてきます。お尻をつけても熱い。すったもんだしながら貼り終えると達成感に包まれました。

屋根の先端まで上がるとそれは地上では想像もつかない景色と感覚。高所恐怖症にとってこれに勝る刺激はありません。やるしかない!

15センチ間隔での釘打ち。いちいち測るわけにもいかないので、特製定規(といっても木に線を引いただけのもの)が役に立ちます。やりながらその場その場で対応するのがセルフビルド。

屋根野地板を垂木に合わせて貼ろうと墨を付けたら、垂木が曲がっていて釘がずれる。木は生きてますね。

下地になる合板24枚を運び込む。斜面の往復だけでもへとへと。自動筋トレの毎日。

高所作業へ向けて靴を新調。ネット記事で吟味してミドリ安全製を購入。抜群のフィット感と柔らかい素材。屋根靴だけにしておくのはもったいないですね。

2023.4|母屋の柱と桁組み立て・ロフト骨組み・垂木・棟上げ

ささやかながら二人だけで上棟式。安全第一の言葉の意味を実感する毎日です。

ついに骨組み完成!この状態を棟上げというそうです。実際の現場では複数人の大工さんが集結して一気に組み立てていくとのこと。アラカン夫婦でやる真逆の方式でした笑

垂木を載せる先にコナラの木があたることが判明。本当は伐りたくないけどやむなし。上部が落ちてこないようにチルホールで引く。空中に身を乗り出してのチェンソー作業は緊張の連続。

骨組みだけのとき、とにかく大変だったのが雨養生。上に上がったり、横にいったり、下で引っ張ったり・・・。表に出ない手間暇が掛かります。

垂木を留めていると、あ、先が反ってる・・・。自然の木、工業製品のようにきっちりはいきません。だから良し!としよう。

地上4メートルで梁をかける最難関。かけるどころか相当の重さ。ヨメさん決死で乗り切りました。(家づくり最大の試練だった・・・は後日談)

母屋に垂木を載せて金物で留める。真っすぐ載らないし怖いし。できるだけ平地でできることは先にやります。一つひとつの付け方にもコツがあります。トントン釘打ちが心地いい。

いよいよ屋根へ向けての仕込み。10メートルの垂木をつくるために4メートルと3メートル材2本を継ぎます。継ぎ手加工を30回以上繰り返すと、最後の方は達人になれる!?

ついに箱が立ち上がりました!いやあここまで大変でした。出来上がったものを見ると簡単そうで何でこんなに手が掛かったのかわかりませんよね。大工さんの仕事は尊敬に値する。

ビス止め羽子板。よく木でできたカフェの天井などで見かける金物ですね。桁と梁を結合します。ドリルの穴開けがむずい。

家の前面に来る桁は大人二人でも持ち上がらない重さ。どうしたものかと思案を重ね、チルホールと滑車でワイヤーを引き上げながら起こすことに。何とかうまくいきました。

2023.3|森林フィールド伐採整備・母屋の柱と桁加工

試行錯誤の末できた継ぎ手。うまく継げるかなあ、修正いるよなあ・・・と思っていたらまぐれで入りました。もう一つの幅広箇所は何度も修正。こうしてできる家って愛情がいっぱいです。

「差し金一本あれば家が建つ」大工さんの世界の話。あまりにも遠いですが、何となくその意味がわかるような気がします。差し金も奥深い道具ですね。

柱、桁、梁の加工には鑿(のみ)が付きもの。うまくいかないことの連続。でもやりながら少しずつコツを覚える。欠き込み、刻み・・・建築用語は終わりなし。

建築用の金物はほんと多岐にわたります。建築確認申請で指定されたものをカタログで見つけてホームセンター取り置きに。専門金物はリーズナブルかつ安心なものばかりです。

桁は横幅7メートル強。4メートルの材2本を継がないといけません。継ぎ手の部分に腰掛け鎌継ぎという加工を施します。墨付け(線を引く)だけでもムズイ・・・。

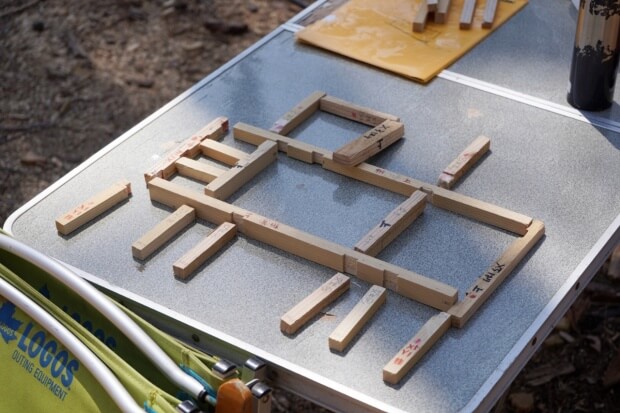

どことどこがどうつながって、だからこんな継ぎ手になる。平面図で考えていたら頭がこんがらがります。思わず端材で大雑把な模型を作りました。これで少しは進むかな。

製材には元と末と呼ばれる方向があります。元とは根に近い部分、末は上の部分です。製材屋さんは「元を南に置くからね」とこだわっていました。

柱に使う場合、元を下にして山で生えていた向きと同じ状態で使ったほうが長持ちして強いそうです。

製材屋さんの粋な計らいでヒノキ材を入手。貴重な木曽ヒノキも数本。ヒノキは硬くて水分をはじくすばらしい建築材。材は年輪の大きさで強度が変わる。

背割りといって、材が乾燥してきたときの割れを防止軽減するため、あらかじめ入れた割れ目があります。初めての知見に心が弾む。

これを導入しただけで、一気に作業効率と安全性が向上。必要な道具は揃えた方がいいと実感。オタフク滑車という愛らしい名前も気に入りました。

家づくりが最優先だけど、こっちも今やっとかないと。春になると木が水を吸い上げるし、草が生えてくるから。とはいえその日にできることは限られています。じっくり構えて焦らずに。

家の材料が揃わないので、端材を利用して倉庫の組み立て。家の要領でざっくりやると寸法がズレてしまいました。やっぱりちゃんと測らないとだめですね。

丸のこの刃を新調。柱のカットを目前にして気になりました。といっても6年以上使っていて今さらという感じ(笑)

2023.2|母屋の床づくり

床下材貼り込み完成。斜面だらけの中、やっと平坦な場所ができました。上に乗っかって見える景色が格別。今しかできない寝っ転がり&青い空。これがやりたかった!少し全体像が見えてきてうれしくなりました。まだまだ先は続く。

何かやっていて不足が出たらここ。品揃えは最小限だけどスタッフが親切。ポイントもあっていつの間にか御用達に。早朝行くと缶コーヒーをくれる心遣い。職人さんを大切にしています。

床下に入れる合板を乗っける材に防腐剤を塗ります。防腐剤って言われてもいろいろあってどれがいいの?業界筋ではこれだそうです。手につくと臭いが消えないのが玉にキズ。

やっとこさ土台が完成。切った材が長かったり、短かったり。継ぎ手を作るのに時間がかかったり。

水平がとれずやり直したり。地面に這いつくばって補強金具を打ち直したり。行ったり来たりの試行錯誤。達成感、半端なし。まさに「土台」建築用語は奥が深い。

2023.1|母屋の土台づくり

継ぎ手がピッタリはまった瞬間の感激は何者にも代え難い。大工さんってすごいですね。

サイズが合わない、水平がとれない、継ぎ手がずれている・・・いろいろありながら何とか形になってきました。ドロドロの粘土質の土壌には足を取られてまいりました。

継ぎ手の加工には四苦八苦。結局ドリルで穴を開けていく方法が一番やりやすいとわかりました。ネットで見ただけではわかりません、やっぱり実際やらないと。

マイナス気温で手がじかじかむ中、しっかり暖めてくれる相棒。お湯も沸かしてくれるし、ごはんも温めてくれるし、ほっとひと息癒してくれる。優れものに出会いました。

最強寒波にもれなく襲われ、フィールドは開店休業。夜はすごい風だったので倒壊物がないか心配だったけど、何もなくひと安心。

次々と出番を待つ土台の材たち。これが全てはまれば姿が見える。その時へ向けて頑張ろう。

斜面の土地の一番高いところに基準になる束柱を立てました。「やった!」水平がとれた瞬間は思わず歓声が上がりました。

基礎の上に据える土台づくりがスタート。太くて長い角材は軽トラでホームセンターと2回往復。人生初の南京結びにチャレンジしました。

いつものように伐採していたら、突如、木が自分の方へ倒れてくる衝撃体験。隣りに倒したアカマツ、枝を張ったニセアカシア、倒れ込んだところが落ち葉で沈んだことなど、いくつかの偶然が重なってかすり傷で済みました。

森林をなめてはいけない、自分は生かされた・・・人生に刻む体験を得ることができました。

2022.12|母屋の基礎仕上げ

何とか年内に独立基礎27個据え付け完了しました。12月は10日ほどしか稼働日がなく、まさに最終追い込み。かなり達成感があります。ちゃんと乾いてね~

生コン固め。初トロ舟、初混ぜ、初かくはん機、初流し込み、、、人生初尽くし。おまけにここは凍結するので、こんなものまで入れる。世の中知らないことばかり。

雪が解けるとぬかるんで靴に泥が絡みつく。悪戦苦闘の末、27個の束石、位置、水平をチェックして全数設置完了。いやあ、疲れました。

一気に冷え込み、たまらず購入即デビュー。どうしようか少し前から吟味して結局定番モデルに。とても使い勝手が良いです。料理もいろいろできそう。味のある色合い。コスパめちゃ良し!

基礎は束石の穴掘りが全て。スコップでは仕上がらないので最後は手掘りします。なりふり構わず、ただひたすら掘るだけ。この没頭感がたまりません。

さあ、ピッチを上げよう!思った矢先、夫婦で体調をこわし、20日以上現地へ行けずじまい。やっと復活して行くといきなりの雪。予期せぬことの連続です。

2022.11|母屋着工・基礎づくり

母屋ハウス建設で行ったり来たりでは埒が明かない。現地に賃貸アパートを借りて腰を据えることにしました。

雨上がりの方が土が掘りやすいので順番を変えて作業。切り株をはずしての位置決めに随分苦労しました。

すべての礎になる基礎。サポーター一級建築士にファミレス勉強会を開催してもらいました。

水平出し、直角出し・・・いったい何度やり直しをしたことか・・・「空中設計図」遣り方づくりには本当に苦労しました。

40キロの束石を27個、ホームセンターと3往復、斜面を一つずつ27往復・・・まいりました!

やり始めるまではYoutubeみて、こんなの?あんなの?いろいろ考えた。ややこしいので、即席で作る、結果、これでそこそこ用を足した。開拓は案ずるよりも産むが易しの連続。

穴を掘って、出てくる出てくる根を切って、転圧して、水平とって・・・束石設置は力仕事+緻密さ+集中力・・・かなりの密度、腰にきました。

青空を見ながら足を投げ出して食べるランチおにぎりが最高でした。

11月半ばを過ぎると紅葉は終わり、あたり一面コナラの落ち葉いっぱいになりました。

2022.10|物置移設・伐採アカマツの製材・周辺景観の整備

周辺に木枝や枯れ葉の山があちこちにあって景観を乱していました。ご近所さんのご厚意で軽トラに満載、何度も往復して焼却処分、倒木たちも玉切りにして積みました。やっとこれでスッキリ!

敷地内に散乱したアカマツ伐採木をチェンソーで製材、今後に活用できるよう準備を進めました。

やっぱり一馬力より二馬力。パートナーがチェンソーデビューを果たしました。

開拓作業のランチ。からだを動かしてお腹が減って、澄んだ空気の中のごはん。現場の職人メシが何よりのたのしみです。

いったん設置した物置、諸事情で移設しました。たくさんの道具を出して入れるだけでも時間の掛かる作業でした。

ご近所の農家さんのご好意でフィールド内伐採で出た木枝の山を一度に焼却させていただきました。おかげさまでかたづけが断然進みました。周囲の人たちに助けられながら開拓の日々です。

開拓が進まない一番の理由がこれ。本当に雨が多い。予定がキャンセルになったり、現地に行ったものの期間を縮めて戻ったり。天候にこれだけ左右されるとは予期していませんでした。

2022.9|敷地内の排水工事・建築確認申請認可・フィールド初焚き火

フィールド内のメインになる排水配管工事をやってもらいました。小屋付近の配管、浄化槽設置を除いての完了です。

粘土質でぬかるみが酷い駐車場スペースに砕石を入れて整地しました。

水回りがやっとできたので、ずっと封印していた待望の焚き火。テント前に簡易の場所をつくってやりました。やっぱり焚き火があるといい!

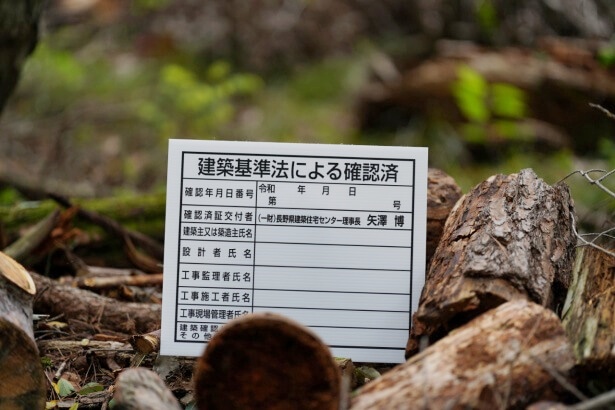

行政とのやりとりに時間が掛かっていた建築確認申請、やっと許可が下りました。一級建築士サポートさまさまです。

自宅とフィールドとの道中のコスモス街道が真っ盛りになりました。季節が流れる・・・。

2022.8|危険性のある木の伐採

早々に木が倒れてくる事件が発生しました。幸いその場所には居なかったので大丈夫でしたが、テントなどが破損。倒木の恐怖を目の当たりにしました。

近隣に迷惑をかけられません。倒木の危険性がある木を業者さんに伐採してもらいました。おかげさまで材があふれ返っています。

チルホールという木をワイヤーで引っ張る装置。これがないと良からぬ方向へ倒れてしまいます。プロの逸品はシンプルな構造。

駐車スペースのグランドカバーでヒメイワダレソウを植えてみました。

虫対策ではいろいろ試しています。

2022.7|たきびわ・いろりわスペース整備・水道引き込み

戻り梅雨のように雨の日が多く、作業が滞りました。焦ってもしょうがない、雨の日の撮影もたのしみました。

倒木で使えそうなものを削って、薪棚の囲いにしてみました。木はいろいろ活用できます。

そこそこの見栄えになりました。ビフォアを残しておかないと忘れちゃいますね。

水道工事の一部始終が見れる機会はめったに、いや二度とないはず。撮り逃すまいと集中していると、職人さんのワザを目の当たり。まさに感動の連続。

待ちに待った水道がフィールドに入ってきました。感激です。職人さんにも心を動かされました。

伐採した木を製材して有効活用できるよう、大型のチェンソーを導入しました。

2022.6|倒木処理・玉切り・下草刈り

まずはかかっている倒木を処理するところから。取り除くと景色が一変します。

倒木で枯れたものは玉切りにして積んでいきます。

開発拠点になる2ルームテント設営。だんだん要領良くなってきました。

夜は毎日打ち上げ。まだ水がないのでスーパーのお惣菜生活。地元ツルヤのおかずは味、コストともにピカイチ!

2022.5|道路拡張・駐車スペース確保・小屋スペースづくり・伐採

駐車スペースにあわせ、道路を広げる作業。手掘りの大変さが身に沁みました。でもその分、愛着が倍増です。

まず車を2台置きできるようにしないと手間とコストが掛かります。手で開墾作業、予想以上に大変でした。

手堀りしながら道を広げていきます。進捗は少しずつ、でも目に見えて景色が変わっていくのがうれしいです。

スコップで始まり、鍬、つるはし・・・と道路を広げる作業ではいろいろな道具を試しました。そんな中、「トンビ鍬」なるものを見つけました。この鍬の食い込み力はすごい!まさに神の鍬ですね。

土を掘るとあちこちに根が張っていました。切り株につながる根はびくともしなくて苦労しました。根の力には感服です。「伐根」という言葉を覚えたのもこの頃です。

以前やっていた100坪程の場所ではほぼ薪づくりにしか使っていなかったチェンソー。ここではフル稼働になりました。

小屋スペースにあったアカマツは直径40センチ強、高さ20メートル以上。これだけのものを伐倒したことはなかったので、ド緊張しました。同時に多くのことを学びました。

建築確認申請が必要になるので、知人の一級建築士「なからいふLabo」さんにサポートをお願いしました。餅は餅屋、建築以外にも多くのことを学んでいます。さすがの連続、なくてはならない強力助っ人です。

2022.4|森の開拓着手

開拓初日の記録です。

待ちに待った開拓に踏み込むことができました。フィールドまで入り切らない道、定まらない境界、たくさんの倒木・・・いろいろありますが、ゼロから自分が思ったようにつくっていけるワクワク感は半端なかったです。

当面の拠点はテント。それまで使っていた15年以上もののティーピーテントだと狭くて疲れがとれない。そこで、2ルームテントなるものを研究、導入しました。おかげで少しは拠点らしくなりました。

小諸の4月はまだまだ寒い!寝袋にくるまっても寒くて寝れない日がありました。木々にも葉がつく前で、落ち葉がシャリシャリ音をたてて心地よかったです。

かたくりの花が群生するスポットがあることを発見。自生する植物という言葉を知るに至りました。

2020.11~2022.3|理想のフィールドさがし

理想のフィールドを探し求めて、北海道、山梨、長野と渡り歩きました。

1年5ヶ月、コロナ禍もはさみながら、やっとこさフィールドを見つけることができました。やっている途中はそんなことを考えていませんでしたが、振り返るとこの間の足跡には意味があります。

コメント