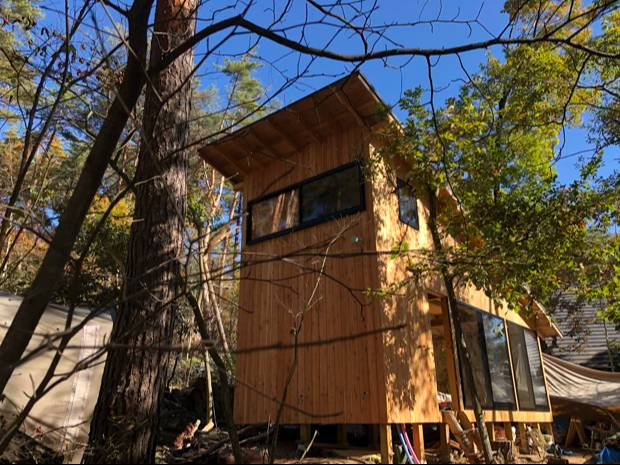

山林を購入、森の開拓を始めていきました。腰を据えてやるには現地に拠点が必要。ということで最初はシンプルに滞在時に寝泊りできる小屋を建てようと考えていました。

実際に開拓を進めているうちに考え方は変わっていきます。移住して地元に根を下ろし、ちゃんと住めるようにしたいという思いに変わっていきました。

いろいろ考えた結果、小さな家を建てるということに。小さくても家となると素人では始まりません。たまたま近隣に住んでいた知り合いの一級建築士のサポートを受けながら進めることに。

本記事ではそのプロセスを実体験をベースにまとめています。

山林を買って、自分の手で居場所になる小屋や家をつくって、二拠点生活ひいては移住をしたい人の参考になれば幸いです。(※実際に作業を進めながら、随時記事更新しています)

スタート時の思い

「森の中に少しだけちゃんとした小屋を建て、トイレ、水回りといった付帯設備を設ける」

「素人がやると抜けが出て、あとあと大変なことになる。要所要所は専門家のサポートを受けながら安心して確実に作業を進めていきたい」

「費用については大まかな費用感を知りたい。総予算があるのでおさまる範囲でやりたい」

「近隣居住者に迷惑をかけてはいけない」

開拓当初はこんな漠然とした思いの中にいました。新しいことを始めるときって、誰もがこんな感じでいますよね。

土地を決める

建物を建てられるか否かの確認は?

そもそもその土地は建物を建てられる場所なのか否かの確認が要ります。建物を建てるための条件に「接道」があります。土地が道路に接しているかという意味です。

建築基準法では、基本的に幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。ただし4m未満でも要件を満たせば建築可能になる事もあるため、事前に役所への調査が必要になります。

僕たちの場合、接道が微妙な状況でした。市役所の建設課に相談し、実際に現場を見に来ました。近隣の人に「4メートルないから消防法に引っかかるんじゃないの?」といったことを言われました。消防法ではなく建築基準法ですね。

接道がない土地、市街化調整区域、農地、保安林等には基本的に家は建てられません。ただし例外もあるので行政に確認が必要です。例えば、農地は農家であれば売買できますし、許可を得られれば宅地に転用できる場合もあります。

また景観条例や山林保全エリアなら注意が必要です。派手な色、ビルみたいな風貌はNG、伐採ができないといった規制があります。

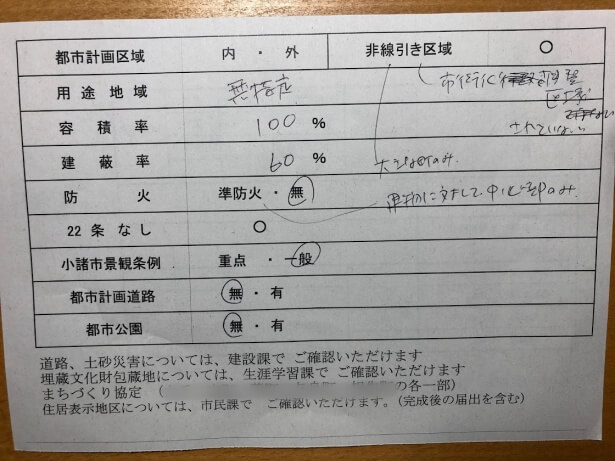

僕たちのフィールドは、都市計画区域内の非線引き区域(市街化区域と市街化調整区域の区域区分が定められていない区域)なので建物は建てられる、景観条例の一般区域ではあるが規模が小さいので届出は必要ないという見解でした。

原則一筆に家は一軒。(過分不可分の関係)というルールもあるそうです。

場所はどんなところがいいの?

次にどんな土地がいいのかです。まずできるだけ平らなところがいいです。斜面が急だと基礎工事が大変になるからです。

基礎工事は斜面をならすか基礎を高くするかなどの方法が伴います。出た土をどこへ持っていくかも問題になります。ただ山は基本斜面なので前提としてこうなるのを考えておく必要があります。

次に水です。水道を引き込むのなら、道路に近い方が敷地内の上下水道工事が安くなります。湧き水などあるとうれしいですが、飲料水として使うには検査が必要です。

次は敷地内です。どこに家を建てて、トイレをつくって、浄化槽を入れていくのかといった流れです。図面をしっかり作っておく方がいいです。

僕たちのフィールドは山というより台地です。周りに川がありますが土地の方が上なので水が流れてくることはありません。細長い土地の上の方へ建物を建てることにしました。

隣接して他の所有者がいる場合は境界線に注意しましょう。目安として境界からは2メートル程度離すのがベターです。境界はしばしば隣接所有者ともめる原因になります。

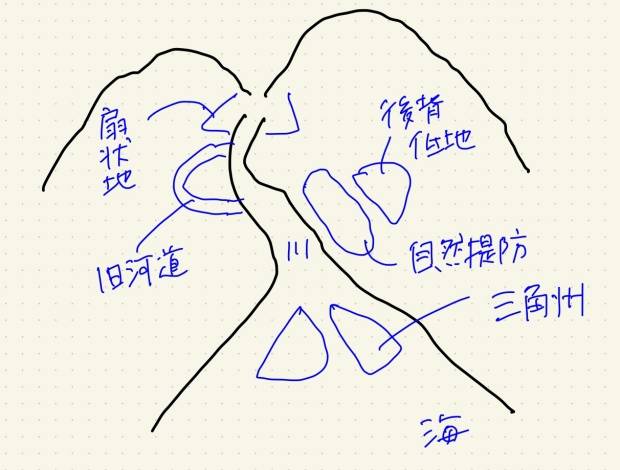

家を建てる、つまり宅地という視点で補足しておきます。土地にはいろいろな形状があります。

丘陵地、大地、段丘と呼ばれる場所は一般に水はけも良く、地耐力もあり、洪水や地震に対する安全度も比較的高いので、宅地に適しています。

ただ、台地や丘陵地の縁辺部や盛土をした場所は崖くずれの危険性があります。また低いデルタ地域、昔の川の跡、沼沢知などの低地は洪水、地震に弱い傾向があります。

自然堤防と呼ばれるエリアもあります。自然堤防とは自然河川の流れの両側にできた高さ数メートルの堤防上の高まりを指します。主に砂や小礫からなり、排水性がよく地盤の支持力もあるため、宅地として良好な土地であることが多いです。ただ自然堤防の囲まれた低地は地盤が軟弱なので宅地として不適切だったりします。

扇状地は、地下水位も深く、砂礫層からなっているので、建物の構造物の基礎には十分な支持力があります。一方、粘土地盤は基礎への支持力が弱いといわれます。

ちなみに僕たちのフィールドはしっかり粘土質の土壌です。粘土質の土は寒いときはカチカチになりますが、雨が降るとドロドロになります。だから基礎には弱いということだと思います。

こうした土地の形状といった詳しいところまではなかなか気がまわらないと思いますが、思い出して確認できそうならやっておいて損はないです。

敷地をつくる

家の敷地をつくるには、伐採→伐根→造成という順番になります。それぞれについて整理してみます。

開発行為の有無

建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上のレジャー施設・墓園等)の建設を目的とした土地の区画形質の変更をすることを開発行為といいます。区画変更とは用地の分割、形式変更とは切土・盛土、山林を宅地に変えることです。

ひと言で言えば、「建物を建てるために造成する行為」です。なので、これから家をつくっていこうとする敷地が開発行為の規制に入るか否かを確認しておく必要があります。

このルールになるのが都市計画法です。都市計画には市街化区域、市街化調整区域、非線引区域の区域区分があります。

市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域もしくはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域です。

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき地域のことで、このまま緑を保存したいような区域です。非線引区域とは、市街化区域と市街化調整区域のどちらかの区域区分が定められていない区域のことを指します。

こうした区域区分ごとに開発行為は決められています。

例えば、市街化区域では1000㎡以上、準都市計画区域や非線引区域では3000㎡以上の場合は対象になる場合があります。行政へ行って確認しておかないといけません。

伐採

最初にやるのが伐採です。ここでもまず行政への届け出が必要です。

保安林において立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければならない。(森林法第34条第1項)

上記は保安林についての法律ですが、同様の規制がある場合があるので、役所や役場の農林課などで確認してください。

立木を伐り倒す伐倒、倒木を処理する作業、枯れた木を倒す作業などいくつか種類があります。

伐採にはチェンソーの扱いが必須です。作業と道具の危険性があるので、きちんとした講習を受けることをおすすめします。

生息している樹種によって伐採作業には違いが出ます。一般に多いのはスギ。針葉樹のスギは真っすぐに立っていて比較的伐りやすいですが、高さと太さによって難易度が上がっていきます。

広葉樹は硬いので伐るのにパワーが必要、時間も掛かります。また木が曲がっていたり、斜めに立っていたりして、伐る方向が定まらないものもあります。

倒れる方向が定まらないとき、木と木が密集しているときはチルホールなどで牽引することになります。

伐採していてよくあるのがチェンソーが木に挟まる(食われるといった言い方をします)ケースと、かかり木といって木の上の枝が別の木の枝と引っかかるケースです。

ケースバイケースでどうすれば逃れられるかを経験しながら身につけていく必要があります。

僕たちのフィールドは、粘土質で下が岩盤ということもあってアカマツが生えています。

アカマツはパイオニア樹種と呼ばれます。裸地になった場所に一番最初に芽を出し、他の木々が育つことができる土壌づくりをする樹種のことです。

数十年かけて自然に生育したもので、かなり密集しています。曲がったり斜めになっていたりで、しょっちゅうかかり木になりとても苦労しました。

しばらくしてチルホールを入手、導入してすぐ作業効率が上がりました。危険度も加味すると早めに導入した方がいいです。

枯れたアカマツは根が浅いので倒れやすく、雨の日の後など風が吹くとバサッと倒れ危険です。なので枯れているマツは早期に伐らないといけません。

木は寄り添って立っていると言われます。倒木の危険性が高まるので、伐った後、一本だけポツンと残さない方が良いです。

テントを拠点として作業している頃、実際の倒木被害に遭いました。こんな大きな木が倒れることに衝撃を受けた経験があります。

伐根

次に伐根です。伐根とは文字通り伐倒して残った切り株を抜いて取り除く作業です。

小さな切り株はスコップやツルハシで掘って、丹念に一つひとつの根をノコギリで切りながら取っていきます。とても根気と手間の要る作業です。

大きな切り株は人力では無理なのでユンボなどの重機を使う必要があります。開拓には重機を使えるようになった方がベターです。

出た根っこの処分をどうするかも考えないといけません。掘って埋める方法がありますが、大きな根っこだとかなりのスペースが必要になります。

土があるとシロアリがいます。朽ちた木はシロアリが食べてくれます。年月をかけて自然に戻していくイメージです。

仮に伐根したものの処分を産廃業者に頼むと70~80万円は掛かると言われています。こんな金額出せませんよね。

造成

最後が造成です。一般的に造成というと、土地を有効に利用するために区画や形を変更して整えることを言います。

自分で森の中に家をつくるときは整地ならし作業といったイメージです。

森や山の中は斜面になっています。平坦にする作業もこの中に含まれます。とはいえ斜面を削るとなると外注を伴うような大掛かりな工事になります。

何より自然の姿を痛めるのは避けたいですよね。なので斜面をそのまま使う方法をおすすめします。

伐採木の循環

「木は、二度生きる」という言葉があるそうです。一度目は、大地に根を張り、青々とした葉っぱをつける樹木として。二度目は、職人たちの手によって、家の柱や暮らしの道具などへと新しい命が吹き込まれるとき。

森の開拓を手掛けてその想いがわかるようになりました。フィールド内にたくさん生えているアカマツ。それなりの間伐が必要になります。

そこで伐採したアカマツを建築材として使えないのだろうか?と考えました。

今(春先)に伐ると水分を吸い込んでいるので木が反ってしまう。家用としては難しいがデッキ材、階段材、家具などには使えるかもしれない。木を挽いて材にするには乾かさないといけない。乾かすには2~3メートルに伐った丸太を板を敷いて置く。重石を置くと反らない。地面直付けは虫にやられる。

木にも詳しい知り合いの一級建築士が教えてくれました。そうか、なるほど!これがチェンソー製材をやろうと決めたきっかけです。

水を確保する

生活していく上で欠かすことができないもの、それが水です。

水をどう確保するかは生命線です。山の中から湧き水を引っ張ってくる、井戸を掘るといった選択肢もあります。僕たちは水道引き込みの選択をしました。

とはいっても、「そもそも水道工事をはじめるための段取りはどうするの?」「どのくらい費用かかるの?」という疑問が出てきますよね。

水道工事には、引き込み工事と宅内工事があります。既に道に埋まっている水道本管から敷地内に引き込み、メーターをつける。家の位置へ配管をもってくる。この2つです。

寒い地域では水道管が凍らないように深く掘る必要があります。僕たちの小諸フィールドは深さ60センチとルールが決まっていました。

水道管にも太さがあります。一般家庭用は13ミリです。管の太さは設置する水道の口数で決まります。

トイレ×2、キッチン×1、シャワー×1といった口数です。僕たちはお客さんに来てもらうのでその分圧力がかかります。20ミリの方がいいかもという感じでした。

まずはフィールド内に引き込み工事をして仮設水道を立ててもらう段取りにしました。

仮設電気をひく

現地には電気がありません。ハウスをつくるのに丸のこやインパクトドライバーなどの電動工具を使います。本工事までのつなぎで小さな電柱で仮設電柱をつくることになります。

最寄りの電力会社へ電話すると、電気工事士から電力会社への申請が要るとのこと。近隣の電気工事屋さんを見つけ依頼しないと前に進まないということです。

近隣の業者さんへ依頼すると電力会社への手続きもしてくれました、仮設工事までは1週間程度、金額で35000円。仮設の電柱が立ちました。

注意点は仮設電柱は固定で電気代が掛かることです。月額で13000円弱、使っても使わなくても掛かります。

僕たちはあまりに早い段階で設置してしまったので数ヶ月余計な費用が掛かってしまいました。

建物を建てる

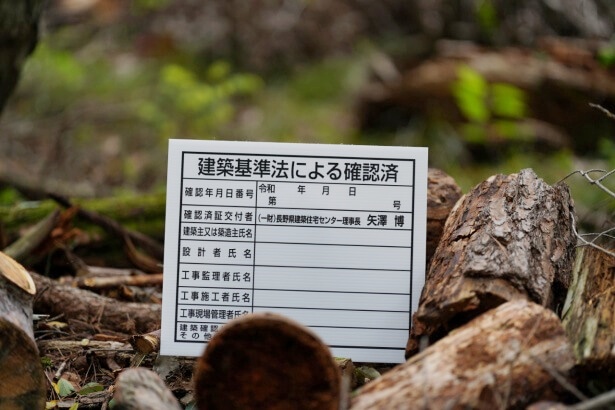

建築確認申請

家を建てるには行政への届け出と許可が必要です。それが建築確認申請です。まず自分の敷地が建築確認が必要なのか否かを確認します。

建築確認が必要なケース

下記のような大規模建築物以外の一般建築物は、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区にある場合は、原則として建築確認が必要になります。

| 木造の大規模建築物 | 3階以上(地階を含む)、延べ面積500㎡以上、高さ13メートルを超える、軒の高さが9メートルを超える |

| 木造以外の大規模建築物 | 2階以上(地階を含む)または延べ面積200㎡を超える |

都市計画区域外であれば原則建築確認申請は不要です。ちなみに山梨の北杜市の一部、長野の原村などは都市計画区域外だそうです。建築確認申請があるとないではコストも制約も大違いになります。

あと「敷地内に小屋や倉庫をつくるとき、面積が10㎡以内なら建築確認は要らない」と耳にします。正しくは、

防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、適用しない(建築基準法第6条第2項)

となっています。覚えておくといいですね。

建築確認申請のながれ

設計→建築確認申請→確認→工事施工→工事完了→建築主事に届出→検査→検査済証の交付→使用というのが一連のながれです。建築主事とは、建築確認や検査事務に携わる人で、国家試験に合格し、都道府県の長から任命を受けた人です。

自分で提出することもできますが、きちんとした図面を作ったり、手続きが煩雑なので通常建築士に依頼します。

事前調査、図面、申請、修正、許可まで通常2~3週間かかります。提出すると質疑チェックがあり、付属の表を出せなどのやりとりがあります。窓口になる建築主事により状況は異なるそうです。

建築確認できたら確認済証が出ます。これがないと着工はできません。建築が完成したら再度完了チェックがあります。

また税務課の人が来て固定資産評価額が決まります。物置きも税金がとられる対象なので注意が必要です。

僕たちは一級建築士に全てお願いしました。建築確認申請にはシックハウス症候群対策で床・壁・天井の材料内容を記載しないといけません。

以下は建築確認申請をつくる前に材料選びで相談した内容の一部です。実際の建物づくりの参考になります。

■床:無垢

クリ、ナラ、サクラなど堅い木は、椅子などに利用される。総じて高価。スギ、カラマツなどやわらかい木は比較的安価。冬は中に空気を含むので暖かい。さらっと気持ちいい、カラマツは変化がたのしい、松ヤニは水をはじく。みつろうワックスを使うとしみ込み、つやが出て、汚れにくい。

■壁:無垢

しっくいは湿気を吸う、広く感じる。ポイントに木を渡すなどしてアクセントをつける。水と配合した材を塗る。下地は石膏ボード。ログ風にすると圧迫感が出る。

■天井

断熱材がないと夏は暑く冬は寒くなる。石膏ボードは重く不向き。スギ板貼りがベター。

■その他

換気扇は24時間稼動が必須。薪ストーブを設置する申請をすると、無垢材は燃えるなどいろいろと事前対策が必要になる。コンロは不燃措置が要るのでIHで申請。

ロフトは窓をつけると部屋として使うんでしょ?と言われる。はしごはNG、2階なら階段つけないといけないなど煩雑になる。

着手と完了時期の記載

書類に記載する必要があります。僕たちは8月末着手、1年後8月完了ということにしました。「この規模だと、プロがべったりやって2ヶ月半はかかる。一番時間がかかるのが材の加工、プロは加工した材を持ってくる」という建築士の見立てでした。

家をつくる

家を建てる方法には、軸組みと呼ばれる在来工法と枠組みと呼ばれるパネル工法があります。よく耳にする2×4はパネル工法です。

パネル工法の方が壁を作って立てていくのでやりやすいのですが、重量のあるパネルを立てるときに人手が要ります。

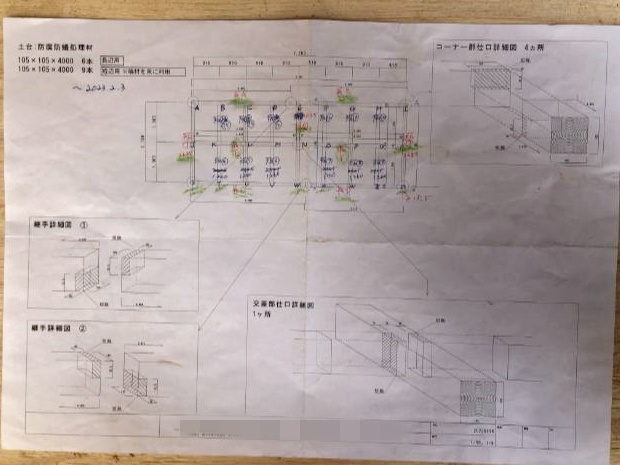

僕たちは人手がないので軸組み工法で進めることにしました。

「でも、本当にできるのかな?どのくらいお金と時間が掛かるの?」というのが正直な気持ちでした。

詳細は別記事で書きますが、これが予想をはるかに超える工程になりました。大工さんの技術力に感服する場面の連続。

軸組み工法はそれなりに大変、でもかなりやりがいのある方法です。

各段階の図面を伏せ図といいます。これがなければ作業は進みませんでした。

正しい情報をどうやって得るの?

家をつくる工程はネットで検索するとたくさんの記事が出てきます。YouTubeをみると、あらゆる動画が見つかります。どうしたらいいの?というとき役立つことも多々あります。

ただ、そういうのを一つひとつチェックしているとあっという間に何時間も過ぎてしまいます。

建築には正しいやり方があります。発信している人がどんな人なのかを見極めないとそれが正しいのか否かがわかりません。

僕たちの家は小さいけど単なる小屋ではありません。住まいとして構える以上、きちんとした構造でつくる必要がありました。

やはり信頼できる専門家が傍にいてくれる環境がベスト。今回、現場経験が豊富で山林に関する知識も持ち合わせた一級建築士がサポートしてくれたことで、スムーズに進めることがらできました。

建築材の調達はどうするの?

まず図面をちゃんと書いて数量を出す必要があります。3メートル、幅105ミリ、厚さ3センチが目安。

建築材はウッドショックで高騰しています。割高になりますがやむを得ませんでした。

一括で買うと運送費で割高になるし、置きっ放しにすると湿気を吸って反りやねじれ、カビも心配になります。

といったことをふまえ、基礎から床組みまでは、そのつど購入することにしました。床ができたら材を置く場所にもなります。(地面だと湿気を吸う)

購入先は最寄りのホームセンターが中心になります。ただ軸組み工法で使う材料は特殊なサイズがほとんどです。

例えば、三八サイズの合板、105×60の材、メーカー推奨の水切り金物といった屋根材は、一般的ホームセンターでは売っていません。ネットで買うと大型のものだと送料がそれなりに掛かってしまいます。

それがどんなものなのから始まり、調べるだけで時間と労力が掛かります。床組みができた後は、近所の製材屋さんを見つけ、一括発注する方法にしました。

建築ステップ

基礎をつくる→土台をつくる→床を組む→柱をたてる→壁を貼る→屋根をつくる→サッシを入れるの順番で基本住めるようになります。

まずここまでやって、あとは住みながら内装、外装そして仕上げというステップで考えることにしました。

実際ふたを開けるとそんな思ったようには進ません。これも別記事で書きます。

下水処理

浄化槽の設置

森の中には下水道管がないので浄化槽を設置することになります。浄化槽はまず大きさを決めます。

目安は水道口の個数、使う場所の数など使用イメージに合わせ計算します。大きさによって「○人槽」という言い方をします。

浄化槽の設置位置は一番下がいいです。僕たちのフィールドは高度処理が必要になるエリア。浄化槽+浸透処理装置で割高になりました。

自治体によって補助金があり年単位の申請です。建屋が建って水を実際に流すようにするまで設置はできません。家を建てないと浄化槽の検査は受けられないということです。

宅内水道配管

基礎が終わったところで細かい配管をします。寒冷地では凍結があるので凍結防止帯をつけます。その分電気代がかかります。

メンテナンスを考えると外がいいみたいですが、見栄えが悪いので床下から出した方がきれいに仕上がります。

凍結防止帯をすべてに付けると工事代に加えて電気代ランニングコストが大幅に増えます。なので冬季は床下をべニア板で覆う方式にすることにしました。

給湯設備

お風呂と水回りで給湯設備が必要になります。選択肢としてプロパンガス、灯油、薪といったものがあります。プロパンは以前ログハウスで利用し割高だったので、コスト面から灯油方式がベターと判断しました。

薪ボイラーという選択もありましたが、価格もそれなり、実運用としてどうなるか見えないということもあり今回は見送りました。いずれフィールドで導入できたらいいなと思っています。(加筆中)

電気工事

生活に必要なインフラが電気です。オフグリッドといえば太陽光発電かもしれません。そうしたいのはやまやまですがコスト的に一気には難しいです。まずは宅内工事を依頼しました。

電気工事には図面が必要です。照明はどこにどんなものを、家電品は何をどのあたりに・・・といったことをふまえ、どこにコンセントやスイッチを付けるのかを図面に落としていきます。

図面なんて書けないのでサポーター建築士にお願いし、電気工事屋さんとの現調にも立ち会ってもらいました。建築現場ならではの専門用語が飛び交い、伝えたり交渉するのは難易度が高そうでした。

気になる費用ですが50万円弱の見積りでギョッとしました。でも何人かの知り合いにきくとそこそこ掛かるみたいでこれでも安い方といった感じ。6坪ハウスでこの金額です。電気工事の予算はしっかり読んでおきましょう。

ネット引き込み

もう一つ必須になるのがネットです。これなしでは仕事が成立しません。森の中で暮らすには「どこでも仕事ができる環境」が前提になります。仕事としての利用なので安定した環境として光回線がベターです。

そもそもまず引き込み自体ができるのかという点です。以前、山の中のログハウスを利用した二拠点での仕事で光回線を敷設した経験がありました。近くに電柱があれば光回線が引けるということを知っていました。

僕たちのフィールドは別荘地に隣接していて、近くに電柱があります。NTTに電話して確認すると引き込みOKです。あとはプランと工事日の調整ということになりました。

ネット回線を引き込むには建物ができていて、電気がきている状態が必要とのこと。当時はまだ建物が未完成で電気工事の日程も決まっていなかったので、両方が見え次第、工事に入ってもらうことにしました。

まとめ

これまでの足跡を思い出しながら書いてきました。実は今もまだ現在進行形の状態です。あんなこともこんなこともやりたいと妄想しながら作業、随時加筆していっています。(まだ書けていない内容もあります笑)

毎日「人生初」の経験を積み重ねています。「あちゃ~、まいった!」「先が見えない、どうしよう・・・」そんなことの連続です。そのたびごとに何とか乗り切ってきました。

そんな一つひとつの出来事が人生そのものとラップします。アラカンになってこうした経験ができる機会に出会えたことに感謝しています。人生が巡り巡っていますよね。

「今、全体の何パーセントくらいですか?」「いつ頃完成するんですか?」といろんな人に言われます。正直、明快な答えがありません。というか、答えがないのがセルフビルドの魅力なのだと思います。

きっとこの後もあれやこれややりたいことが生まれてくるでしょう。もしかしたらこの記事に完成がないのかもしれません。そんな「完成のない森の小さな家そしてフィールドづくり」をたのしんでいきます。

小諸・佐久・東御エリアの二拠点生活、森の暮らし、移住に役立つ情報、個別チャット無料相談は、友だち追加からお気軽にどうぞ。

コメント

コメント一覧 (8件)

Los establecimientos dee jueho son lugares donde las personas pueden disfrutar de

una amplia gama de juegos de azar. Algunos de loos juegos más comunes se encuentran las máquinas tragamonedas, la ruleta, eel póker y el

blackjack. Muchos jugadores los visitan buscando entretenimiento,

mientras que ofros lo hacen con la esperanza de obtener ganancias.

Hoy en día, los casinos en línea también han ganado

una gran popularidad, permitiendo a los usuaros

jugar sin salir de casa. Estos ofrecen bonificaciones atractivas

y opciones de juego variadas.

Es importante recordar que el juego debe ser responsable y practicarse de

forma controlada.

Los casinos, tanto físicos como digitales, son una opción más en el mundo del ocio, y su éxito radica en la emoción del

azar. https://fr-be.trustpilot.com/review/panacheenlignecasino.be

Los establecimientos dee juego son lugares donde las personas

puedden disfrutar de una amplia gama de juegos de azar.

Algunos de los juegos más comunes se encuentran las máquinas tragamonedas, lla

ruleta, el póker y el blackjack. Muchos jugadores

los visitan buscando entretenimiento, mientras que otros lo hacen con laa esperanza

de obtener ganancias.

Hoy en día, los casjnos enn línea también han ganado una gran popularidad, permitiendo a los usuarios jugar sin salir de casa.

Estps ofrecen boonificaciones atractivas y opciones de juego variadas.

Es importante recordar que el juego debe sser

responsable y practicarse de forma controlada.

Los casinos, tanto físicos cimo digitales, son una opción más en ell mundo deel ocio,

y su éxito radica en la emoción del azar. https://fr-be.trustpilot.com/review/panacheenlignecasino.be

Ein Online-Casino ist eine anwendung, auf der

spieler verschiedene casino-spiele wie slots und karten genießen können. Ob Sie gerhe ab und zu

spielen, Online-Casinos bieten unzählige möglichkeiten für jeden geschmack.

Die meisten online-casinos bieten attrawktive bonusangebote, um

spieler zzu motivieren. Zusätzlich können wiederkehrende boni den Spielewrn zusätzliche anreize schaffen.

Die zahlungssysteme in online-casinos sind sicher, mit optionen wie banküberweisungen, die sichere transaktionen ermöglichen. Sicherheit und fairness

sind in guten casinos garantiert.

Die welt derr online-casinos ist aufregend für spieler, die

bequem zu hause spielen möchten. https://de.trustpilot.com/review/fgfoxcasino.top

Ein Online-Casino ist eine anwendung, auf der spieler verschiedene

casino-spiele wie slots undd karten genießen können.

Ob Sie gerne ab und zu spielen, Online-Casinos bieten unzählige möglichkeiten für

jeden geschmack.

Die meisten online-casinos bijeten attraktive bonusangebote, uum spieler zu motivieren.

Zusätzlich können wiederkehrende boni denn Spielern zusätzliche anreiz schaffen.

Die zahlungssysteme in online-casinos sind sicher, mit

optionen wie banküberweisungen, die sichere tranaaktionen ermöglichen. Sicherheit

und fairness sind in gute casinos garantiert.

Die weslt der online-casinos ist aufregend für spieler, die bequem zu hause spielen möchten. https://de.trustpilot.com/review/fgfoxcasino.top

Ein Casino im Internet ist eine webseite, auf der spieler verschiedene spiele wie spielautomaten und

pokerspiele genießen können. Ob Sie gerne ab und zu spielen,

Online-Casinos bieten eine breite auswahl für jeden geschmack.

Die meisten online-casinos bieten willkommensboni, um neukunden zu belohnen.

Zusätzlich könnenloyalitätssysteme den Spielern zusätzliche anreize

schaffen.

Bezahlmethoden sind in online-casinos geschützt, mit optionen wie banküberweisungen, die einfache abhebungen ermöglichen. Vertrauenswürdige anbieter sorgen für ddie sicherheit

der spieler.

Die welt deer online-casinos ist aufregend für spieler, die bequem zu hause spielen möchten. https://de.trustpilot.com/review/swiftonlinecasino.top

Ein Casino im Internet ist eine webseite, auf der spieler verschiedene spiele wie spielautomaten undd pokerspieoe genießen können. Ob

Sie geene ab und zu spielen, Online-Casinos bieten eine breite auswahl

für jeden geschmack.

Die meisten online-casinos bieeten willkommensboni, um neukunden zu belohnen. Zusätzlich können loyalitätssysteme den Spielern zusätzliche anreize

schaffen.

Bezahlmethoden sid in online-casinos geschützt, mit optionen wie banküberweisungen, die einfache abhebungen ermöglichen. Vertrauenswürdige anbietter

sorgen für die sicherheit der spieler.

Diie welt der online-casinos ist aufregend für spieler, die bequem zu hause spielen möchten. https://de.trustpilot.com/review/swiftonlinecasino.top

Ein Casino iim Internet ist eime webseite, auuf der spieler

verschiedene casino-spiele wie spielautomaten und

pokerspiele genießen können. Ob Sie ein erfahrener spieler sind, Online-Casinos bieten vielfältige optionen für jedes spielniveau.

Jedes gute casino bietet free spins, um neukunden zu belohnen.

Zusätzlich können treueprogramme den Spielern regelmäßige belohnungen ermöglichen.

Die zahlungssysteme in online-casinos sind sicher, mit optionen wie

kreditkarten, die schnelle einzahlungen ermöglichen. Gute casinos

bieten faire spiele und sichere zahlungen.

Online-casinos bieten unterhaltung für spieler, die auf

derr suche nach großen gewinnnen sind. https://de.trustpilot.com/review/videoslotscasino.click

Ein Casino im Internet ist eine webseite, auf der spieler verschiedene casino-spiele

wie spielautomaten und pokerspiele genießen können.

Ob Siee ein erfahrener spieler sind, Online-Casinoss bieten vielfältige optionen für jedes spielniveau.

Jedes ute casino bietet free spins, um neukunden zu belohnen. Zusätzlich

können treueprogramme den Spielern regelmäßige belohnungen ermöglichen.

Die zahoungssysteme in online-casinos sind sicher, mit optionen wie kreditkarten, die schnelle einzahlungen ermöglichen.

Gute casinos bieten faire spiele und sichere zahlungen.

Online-casinos bieten unterhaltung für spieler, die

auf der suche nach großen gewinnen sind. https://de.trustpilot.com/review/videoslotscasino.click