フィールドを開拓するにあたり、解決しないといけないインフラ。それが水をどうするかです。水の確保ができないと生活ができません。まさに超重要課題です。

本記事では、まだ何もない山林へ水道をどうやって引き込んでいったかのプロセスを実際の事例を交えながら解説しています。

山林へ水を引き込む2つの選択肢

山林に水を引くための方法は2つ。既設の水道管から引き込んでくるか、もしくは井戸を掘るかです。民家が周囲にないところに水道管は来ていません。その場合は井戸を掘ることになります。

ただ井戸には不確実な要素が多々あります。掘って水が出るか否かわからない、どれだけ掘ればいいかわからない、費用がどれだけ掛かるか事前にわからない、出た水の水質が大丈夫か否かわからないといった点です。

費用は1メートルあたり3万円と言われていたりして、50メートル掘ると150万円といった規模の金額になります。

ログハウスをセルフビルドした知り合いは井戸を掘りました。掘ってみないと、水が出るか出ないかがわからないため、まずは掘ってみるという流れだったそうです。

もし出なかったとしても料金の7割は払わないといけないというリスクがあったと話してくれました。

水道の場合は近くに引き込んでくる水道管があるか否かから調べます。家を建てるには道が接しているのが条件です。その下に水道が来ているかを確認します。

道をつけるのと同時に、元になる水道管から取り出し、宅地内に配管する工事になります。

僕のフィールドは別荘地に隣接していました。別荘地内を通る道路に水道管が来ています。ここから取り出し工事をすれば、クリアできる前提で進めてきました。

役所へ相談

最初に市役所の上水道課に出向き、事情を説明しました。すると、具体的な内容は市から水道管理を委託されている第三セクターで確認してほしいとのこと。その足で第三セクターへ向かいました。

窓口にいる担当者は要領を得ていない様子。「もともと入っている管は何ミリ?」とか指定業者の選び方を訊きたいのに的外れな回答。

「何も言えない」など何を言っているのかわからずじまい。埒が明かないのでその場を立ち去りました。

「じゃあ今日はもう自宅に帰ろうか・・・」とインター近くまで来たとき、さっき会った担当者から電話が入ってきました。

「先ほどの件ですが、上司に確認すると、別荘管理会社からの了解が得られないと水道工事ができないそうです」

「え~~~!」です。なにそれ?そんなことを言っていたら振り出しに戻ってしまいます。

時計を見ると16時すぎ、別荘管理事務所は17時まで。まだ間に合います。すぐさまUターン、ダメ元で管理事務所へ行くことにしました。到着するとたまたま責任者の人がいてくれてひと通りの話をしました。

「市道から単独で引いて立ち上がりを新規でつけるのであれば問題はないです。ただ別荘内にある既存のものから引き込む場合は確認が必要」

「別荘地では焚き火やキャンプを禁止しています。その関係で問題が起こるかもしれません」との見解。いずれにしても本社に確認をとるので週明けまで待ってほしいと言われました。

帰りの車で「思いつきじゃなく、ちゃんとやっていることを示すために法人名を入れてメールしといたら?」と妻から助言。もらった名刺にはアドレスがなかったので手紙を書いて渡すことにしました。

翌朝4時前に目が覚めました。水道引き込みは生命線です。すぐにでも解決しないと事は前に進みません。

まずは手紙!別荘管理事務所宛てのメッセージを書きました。想いも入れた渾身の文面です。

物件の入金期限がその日でした。昨日のモヤモヤを一刻も早く解決したい思いが重なり、朝から現地へひとっ飛び。高速代がどうのこうの言ってる場合ではありません。とにかく前に進めないと!その一心でした。

早速市役所の上水道課を訪ねました。

「昨日委託先に行ったのですが、判断はこちらでないとできなさそうなので、詳細の相談をさせてください」

というと、快く受け付けてくれました。話を受け止め、市としては問題ないとの回答を得ました。ほっとしました。

その後、建設課、商工観光課とまわりました。「ミラクルですね!」ずっとお世話になっている商工観光課の方は言いました。まさにです。

「出来上がったら見に行きますね。完成はいつ頃ですか?」と質問。「秋ぐらいメドでオープンしたいですね。完成ってないんです・・・うちには笑」そんなことを言った記憶があります。

市役所まわりを終え、その足で別荘管理事務所へ。責任者は不在とのこと、手紙を事務員さんに預けました。

ひと通りの確認を終えたので、ひとまず売買契約書を返送します。現地の郵便局から送ることにしました。

その後、高速を経由、自宅付近に戻って銀行から入金。手続きが完了。尾も活かせば大変なドタバタ劇でした。

水道工事は、行政がらみの確認で手間取ります。役所や役場に相談に行くことを最優先することをおすすめします。

指定業者選び・現調と見積依頼

業者選びの失敗

次に水道工事を依頼する業者をどうするかです。市の指定業者リストというのがありました。とはいえ、どの業者がいいか見当もつきません。

市役所の窓口できくと、立場上、具体的に固有名詞を挙げることはできないと。強いて言えば、近隣がいいのでは?という程度の話。

そこで隣接する別荘地に出入りしている実績のある業者を教えてもらうことにしました。とにかくまずは下見、現調依頼です。

ところが電話すると現調だけで1ヶ月近く先になるとのこと。GWを挟むという事情はあるにしても、たかが見に来るだけでそんなに掛かるの?という感じ。これがつまずきのスタートでした。

現調が遅れた分、全体工程に大きく影響が出たといっても過言ではありません。

ヤキモキしながらの1ヶ月。一方で水道以外にもやることは山積しています。時間は過ぎていきました。

その後、現調当日まで何の連絡もありませんでした。いったいどうなっているの?です。当日の朝、それも7:30くらいにいきなり電話。

前日になって当日を確認してくるという空気感が伝わってきます。事務員の人に伝えていたことがつながっている様子もありません。

現調当日は午前中に知り合いの一級建築士立ち合いのもと、詳細の打合せをしました。

「今日はとりあえず見に行くという感じで来ました。図面もあってここまで詳細になるとは思っていませんでした」との口調。

とりあえず見に行くレベルでいるなら、もっと早く来ればいいのに。内心「はあ?」という印象。

現調後は、一級建築士に業者といろいろと詰めてもらいました。にもかかわらず、一向に見積りは出てきません。メールで2度フォローしましたがなしのつぶて。

業を煮やして電話を掛けました。すると「あ、見積りですね。今日中に送ります」と。メールは届いていますか?の問いかけにも誠意ない対応。この時点で不信感満載です。

見積りはその日の深夜に届いていました。まるで催促したから帳尻合わせをしたという感じ。ちなみに現調から2週間以上経過していました。

届いた見積り額をみて目を疑いました。MAXでここまでかなあ?と考えていた予算をはるかに超えています。お先真っ暗、とんでもありません。

明細を見ると、必要になるものを単価×数量でただ羅列しているふうにしか見えません。全く理解できないし、まるで社内資料のようです。

何よりこんな金額だと、これからの開拓そのものの進行にも影響を与えます。

業者の再考

すぐさまサポートしてくれている一級建築士に相談しました。すると、知り合いの業者を交え確認チェックをしてくれるとのこと。

しばらくして「今日午後、業者と一緒に現地へ行っていいですか?」とメールが来ました。

「こんなに早く対応してくれるの?」本当にありがたいことです。「今日は現地にいなくて申し訳ないけど、よろしくお願いします」と依頼しました。

それからちょうど一週間。建築士の知り合いの業者さんから見積りが上がってきました。金額をみて驚きました。100万円以上安くなっています。

がんばってもらっているとはきいていましたが、正直ここまで下がるとは。浄化槽工事を含めるとそこそこの金額ですが、この金額だと何とか目鼻がつきそうです。

水道工事の費用

そもそもこの見積り金額差は何だったのか?一級建築士に訊いてみました。

配管ルートの作り方、点検口の個数、経費と利益の考え方など、数量、手間、利益の違いが業者によって金額差になる。

的確な回答をくれました。見積額はもちろん、僕としては営業姿勢に疑問を感じました。見積りをメールで送ってきて電話の一本もないんですから。見積りの書き方も顧客目線とは言えませんでした。

水道工事っていったいいくら掛かるものなの?皆目見当もつきませんよね。ネットを見ると1メートルあたりこんな金額といった情報もありますが、それもいろいろです。

結論から言うと、1メートルあたりといった費用の出し方ではできないものだと思います。現地の状況によって変わるからです。

明細を見ると、上水道、土工、給水管布設、安全施設費、設計費、書類申請費といった項目が並びます。各々人件費に部材費が掛かります。

費用が変動する要素としては、堀った後、現状に戻す工数があります。山の中で土をそのまま戻すケースとアスファルトにするケースでは大きく金額が変わります。

水道工事といった素人ではわからないものを手掛けるときは、現調時の図面作成、業者への適切な指示、見積金額の妥当性の判断など、専門家にサポートしてもらうことがどれだけ大切か、身に染みた出来事です。

水がない状態でのつなぎ

一方で開拓作業は進行しています。水なしでは現地滞在ができません。いろいろと調べて湧き水を汲めるところを見つけました。

山からの水ですが、かなりの水量です。以前、焚き火の宿を運営していたときも湧き水汲みはしていたので要領は得ています。現地に入ると、まず水を汲みに行くことが日課になりました。

毎回水を汲んでからの作業には時間と手間が掛かりました。その分、水の有難さも身に沁みました。初めてフィールド内に仮設水道が来た日の感動は忘れることがないでしょう。

山林開拓ではこうしたつなぎの水確保をどうするかが必要になります。事前にしっかり調査しておきましょう。

水道工事依頼

依頼は一級建築士の知り合いの業者さんにすることにしました。見積額もさることながら、信頼が置けるところが一番です。

依頼にあたり、申請書、誓約書、開栓届などいくつかの書類を提出しました。行政への手続き書類です。全て代行してもらいましたが、これだけでもどれだけ煩雑なのかが容易に想像できます。

それから待つこと約1ヶ月。やっと工事日が決まってきました。開拓スタートから4ヶ月近くが経過していました。

なぜ1ヶ月も掛かったのか?後で業者さんに聞きましたが、手続きですったもんだがあったようです。行政手続きは地域によってかなり差があるみたい。工期は余裕をみて立てておくことをおすすめします。

上水道取り出し・フィールド内引き込み・仮設水道立ち上げ

いよいよ待ちに待った工事がスタートしました。

工事内容としては、水道本管から取り出す工事、そこからフィールド内へ配管して、いったん仮設水道を立てる工事、後日建屋ができたら宅内の配管する工事という流れです。

まず第一次は、水道取り出しと仮設水道を立てる工事を行いました。手順としては、仮設水道の場所を決め、そこから地面を掘り、堀ったところへ水道管を埋めていきます。

敷地内にメーターと止水栓をつけるルールになっています。埋めてきた水道管にメーターと止水栓をつなぎます。そしてまた水道管を埋めていき、道路にある本管とつないでいきます。

1日目に仮設水道部分からメーターボックスまでの工事、2日目にメーターボックスから道路までの工事を二人の職人さんにやってもらいました。

ユンボを巧みに使って掘っていく作業、堀った場所に入って丁寧に水道管を敷き詰めていく作業、そしてプロにしかできない接続部分の作業・・・

一部始終を動画に収めていたので、職人さんたちの技術力の高さ、仕事の丁寧さはひしひしと伝わってきました。感動のレベルと言っても過言ではありません。

3日目は道路下の水道本管との接続。この日は行政の立ち合いが必要になります。時間指定されるので、そこまでに段取りをつけないといけません。4人のスタッフに増員です。

ところが水道管がどこにあるのかなかなか見つかりません。おまけに岩のように固い土壌もあってユンボだけでは掘れない状況。ドリルで一つひとつ手間をかけながら進めていく方法になりました。

結局、道路の端から端までアスファルトを切って探しましたが見つかりません。おかしいなあ・・・と試行錯誤しながら、再度道路の真ん中付近を深く掘っていくと出てきました。

深さは160センチを超えています。通常では考えられないところにあったのでした。

「水道管の図面はあるけど、あてにならない」「ハツリ(アスファルトを壊す作業)をしながら探していくしかない」業者の代表は言っていました。

このあたりもちょっと知っておくと実際の工事で慌てることがないでしょう。

予期せぬ事態もあって工事は4日目に突入。アスファルトの舗装と配管した場所に砕石を入れて固める工事です。おそらく範囲外のところまで砕石を入れていただきました。

フィールドへ入る道は粘土質の土壌が出てしまっているところがあり、雨が降ると車がスリップして難儀していました。豪雨の中、カッパを着て一生懸命やっていただきました。本当に助かりました。

道路の復旧工事

水道取り出しで掘った後は、道路を元に戻す必要があります。この工事には仮復旧と本復旧があります。

仮復旧は文字通りとりあえず元に戻すという工事で、アスファルトを入れて埋めるだけの工事です。よく地面がボコボコと盛り上がっている箇所がそれに当たります。

別荘地内の道路がボコボコとしているのは水道工事は仮復旧のままになっているからです。

別荘の場合は車の通行量が少ないし、騒音がそれほど気にならないため、仮復旧のままという道路もそれなりにあるようです。町中ではそうはいかないですよね。住民苦情も出るみたいです。

本復旧は道路をきちんと平らにする工事です。復旧する道路幅も広いし、砕石やアスファルトの精度などにルールがあるそうです。

僕のフィールドは本復旧までの工事をやってもらいました。

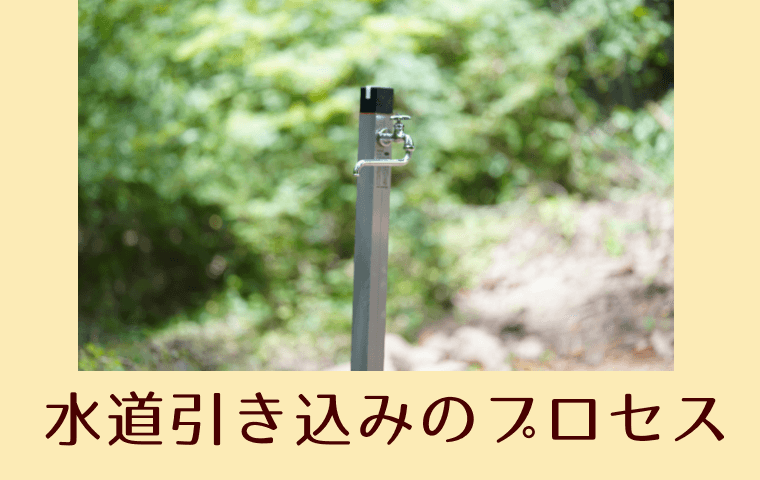

ゼロから水道が立った日

こうしてフィールド内に一本の水道が立ち上がりました。心が震える瞬間です。蛇口をひねれば水が出る。日頃何気なくやっている行為、それがどれだけ貴重なことなのか実感しました。

フィールド前進の大きな大きな一歩を踏み出すことができました。下地をつくってくれた一級建築士、気遣いを含め素晴らしい仕事をしてくれた業者さんに心から感謝しています。

今後は管理棟兼の母屋を建てた後、建屋へ向けた配管と宅内工事をしてもらう第2次工事になります。

母屋外回りの給排水配管工事

浄化槽工事を終え、第2次の母屋外回り工事がスタート。いろいろとあって第1次工事から1年半の月日が経過。12月後半の寒い時期になりました。

セルフビルドは予期せぬことの連続、おまけに二拠点で行き来する・・・となると時間が掛かることをあらかじめ心得ておいた方がいいです。

母屋は斜面の上にあります。下から上へ向かって掘っていきます。岩盤が硬く、相変わらず掘るのにパワーが要ります。

上がり道が狭いので小型ユンボを使います。小回りが利く姿に「一台ほしいなあ・・・」の欲望が。

途中にはこんな根っこも出没。山林は根っことの闘いになります。

排水パイプと一緒に上水道管を埋めていきます。

水道の勾配は1/50といって幅50センチに対し1センチつけるというのが基準だそうです。今回の職人さんはレーザーをあてながら掘っていくと言っていました。

勾配が強すぎると水だけが流れて固定物が残ってしまう。固形物は水に浮かせて流すやり方。「掘りすぎても浅すぎても良くない」微妙な掘り方が必要になると話してくれました。

配管まわりは砂をかけて覆います。

こちらの地方は深さ60センチが基準です。こんな景色、二度と見れません。記録に残しておかなと。

できたところから埋めていきます。

もちろん人力併用。寒い中、お疲れさまです。

一人作業、3日かけて母屋近くまで到達しました。

工事4日目。母屋すれすれまで掘り進めます。

パイプ接続部分は接着剤で貼り付けています。

なるほど、こうなるんですね。埋まってしまうと二度と見れない構造です。

一人作業5日目にして大もとまで完成。普通はここしか見ないですよね。ここに至るまでのプロセスを知れて感動。

外水道も立ててもらいました。つながれば長い間サポートしてくれた仮設水道ともお別れです。

17時前には真っ暗になります。そんな中、電気を灯し作業を続行していただきました。寒い中、本当に有難うございました。

「公共事業が減って、単価も安くなった。年齢もあるし他の仕事も難しい。夏は暑いし冬は寒い。こんな仕事でなり手は少ないよ・・・」

そんな話もきかせてくれました。職人の世界にはどこでもこんな話が押し寄せています。日本の貴重な技術を何とか継承できないものだろうか・・・いつも感じます。

迎えた最終日、7日目になります。見事、床下に配管が通りました。

年末押し迫って、本当に親切に作業いただきました。感謝感謝です。

「何もしていないのにメーターのマークが動いていたら水漏れですから気をつけて」と知らなかったことまで教えてもらえました。

「良いお年をお迎えください」締めくくりにふさわしい一場面になりました。

小諸・佐久・東御エリアの二拠点生活、森の暮らし、移住に役立つ情報、個別チャット無料相談は、友だち追加からお気軽にどうぞ。

コメント

コメント一覧 (37件)

Good shout.

Nice

Nice

snow caps thca area 52

buy pre rolls online area 52

thc gummies for anxiety area 52

live resin gummies area 52

thc oil area 52

thc gummies for pain area 52

sativa gummies area 52

live resin area 52

thc microdose gummies area 52

mood thc gummies area 52

live rosin gummies area 52

sativa vape area 52

thc gummies for sleep area 52

thca carts area 52

live resin carts area 52

best indica thc weed pens area 52

infused pre rolls area 52

thca diamonds area 52

buy thca area 52

thcv gummies area 52

full spectrum cbd gummies area 52

distillate carts area 52

thc pen area 52

magic mushrooms for sale area 52

weed pen area 52

thc gummies

thc tincture area 52

indica gummies area 52

best thca flower area 52

thca gummies area 52

liquid diamonds area 52

hybrid gummies area 52

thca disposable area 52

liquid thc area 52