my forest,my home。自分の森で自分の家をつくる。ど素人アラカン夫婦二人が一級建築士のサポートを受けながら、森の中の6坪ハウスをDIYするプロセスを工程ごとにまとめた記録です。

いよいよ母屋になる管理棟の小さな家に着工しました。「建物は上部構造と基礎構造とからなり、基礎構造は上部構造を支持する役目を負う」と難しく言われます。

建物はまず基礎です。ここがしっかりしていないと上物がガタガタになってしまいます。要は基礎あっての上物というくらい大事なものということですね。

基本、自分の手でやってみようと考えました。理由はチャレンジしてみたいという気持ち、もう一つは費用を削減するためです。

コンクリートで固めるといった大がかりなことはできないので、独立基礎と呼ばれる束石を使った方式でいくことにしました。そのプロセスで苦労したことを中心に書いています。何かの参考になればうれしいです。

小屋が建つ位置に印をつける

最初に小屋を建てる場所にテープなどを張ります。これを縄張りというそうです。本来は縄張りが先なのですが、穴を掘る作業(根切りというらしい)を行いました。理由は固くて掘りにくい地面が雨が降った後で若干掘りやすくなっていたから。

基礎にもいろいろある

基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎があります。

基礎や土間コンクリートを設けるために、杭打ちをしたり地盤を締固めることを地業(じぎょう)と呼んだりもします。

直接基礎には、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設ける布基礎、建物の底部全体に設けるべた基礎があります。

杭基礎には、材料によって木杭、既製コンクリート、鋼杭等があります。僕たちの6坪ハウスは小規模で、自分たちでも手掛けられる束石を使った独立基礎方式にしました。

遣り方(やりかた)づくり

基礎になる束石を据える位置決めをするため、遣り方というものをつくりました。遣り方とは図面を実際の土地に置き換えるため、空中に図面をつくるようなイメージのものです。いわば「空中設計図」。

一級建築士のサポートのもと、自分でできる作業が自分でやってみることにしました。敷地は斜面になっています。それを平らにならすのは至難の業。ある程度ならし、木の束で調整する方法がベターという方針にしました。

杭を打つ

まず四隅に杭を打っていきます。小屋を建てる縄張りラインから50センチ程度離れた場所です。位置は直角にならないといけないとかはなく大まかで問題ありません。次に杭に水糸を張って水糸のライン上に間の杭を打っていきます。

僕たちがやったときは、杭をどう打てばいいかがわからないところから始まりました。次に四隅の間にある杭をどうやって真っすぐに打っていくのか?

最初はメジャーを下に引っ張ってやっていましたがこれではズレてしまいます。「水糸張ればいいんじゃない?」ヨメサンのひと言で解決したことを思い出します。

水盛り管で水平をとる

水平をとるには計測器、レーザーといったものがあります。これらはプロが使う道具、お金が掛かります。DIYでコストをかけずに水平をとるには水盛り管というやり方があります。

水はどこへもっていっても水平になる原理を利用した方法で、バケツの水面とホース先の水面が同じになることから全体の水平をとっていきます。道具としては透明ホースと真ん中に置くバケツと水です。

絶対に守らないといけないのは、バケツの水面位置が変わらないようにすること。各々の杭へホースをもっていったとき、バケツの水面と同じ高さで水が止まるからです。

バケツの水面が変わると全て狂ってしまってイチからやり直しになってしまいます。そしてバケツからホースが出ないように固定します。

ホースが長すぎるとからまったり、よれたりしてうまくいきません。できるだけちょうどいい長さにした方がいいです。あとホースは太すぎないこと。水量が多いと精度が狂ってしまいます。

空気を抜くには口で吸う方法もありますが、これではなかなかうまくいきません。バケツより低い位置へホースももっていくと水圧差で抜けます。

次に杭のところへホースをもっていきます。すると不思議!ホースの水が動いて止まります。止まったところが真ん中のバケツの水面と同じ高さになるのです。最初見たときは驚きました。すごいですね、科学の世界。

ホースの水が止まったところへ目印になるマークを書いていきます。こうして順番に全ての杭にマークをつけて完了です。

僕たちがやったときは、途中でホースに空気が入ったので水を吹き戻してみたりしました。これではバケツの水面が動いてしまいますよね。そんなこともわからず、おかしい、おかしいと何回もやって印を付け直ししたのを思い出します。

イライラしながらやるとろくなことがありません。実際は一日目にやってみてうまくいかなかったので、Youtube先生やブログ記事をみておさらい、Youtubeはきちんとまとまったものより、失敗も交えながらの方が等身大でわかりやすいですよね。

貫板を張る

各々の杭に水平が書けたら、マークした目印に合わせて板を張り付けていきます。この板を貫板と呼びます。6センチから9センチ幅で厚さ9ミリ程度のたわまない安価な材を選びます。

僕たちはグリーン材といって伐りたてで乾燥していない安価なものを購入しました。

重要になるのが高さです。高さが一定になるように意識を集中して張っていきます。

このときイレギュラーが発生しました。僕たちのフィールドは斜面になっています。上からやっていくと下の杭の長さが足らなくなってしまいました。

長い杭を買ってきてやり直しというものありですが時間が余計に掛かります。苦肉の策で一番下の列のみ上の二列と高さを変えることにしました。これが後々測量のミスを起こす問題に発展するとは思ってもいませんでしたが・・・

こうして貫板が張れたら、最後に四隅に斜めに板を渡します。これできっちり固定されます。

基準にする水糸を張る

次は基礎の位置を決めるための水糸を張っていきます。最初に基準にする一本を張ります。目検討で大丈夫です。貫板の上に釘かビスを打って水糸を結びつけます。風などで動かないようにピンピンに張ります。

大矩(おおがね)をつくる

基準にする水糸が張れたら、その線と直角になるように新しい水糸を張ります。といってもどうやって直角を出せばいいの?ということですよね。

ここで大矩と呼ばれる大きな直角定規を作ります。作り方はピタゴラスの定理にもとづきます。「斜辺の2乗は、直角をはさむ辺を2乗して足したものと等しい」でした。こういうの超苦手ですが・・・

木の長さを3対4対5にすれば直角三角形になります。ああでもない、こうでもないと言いながらやっとできました。

直角に水糸を張る

基準になる水糸と直角を出す水糸の角に大矩を当てます。これが超難しい!あてているうちに大矩が動いてしまいます。また横の線を合わせていると縦がズレてしまったり・・・結構重いので同じ位置を保つのが至難の業。

大矩を置く台をつくったりして何とか直角の水糸を張りました。

等間隔で打ったビスに水糸を張る

こうして横と縦の基準線ができました。あとは横へ設計図通り91センチごとに貫板に印をつけながらビスを打っていきます。上の貫板ビスと下の貫板ビスを結ぶ水糸を張れば遣り方の完成です。・・・のはずでしたが・・・

全部できた後にミスが発覚!

ここまででちゃんとできるはずでした。ところが最終チェックで三辺を測ると合わない!「えっ?何で?」「どこを間違ったの?」これまで相当時間と手間をかけてきただけに途方に暮れます。

といっても間違ったまま進めると建物がおかしくなってしまいます。全ての箇所をもう一度測り直し、調整していきます。

すると貫板の高さを変えたところの測り方を間違っていたためにズレが出ていることが判明しました。ここも再度工夫をして測り直します。

この作業を何度も繰り返しました。でもどうしても合わない!いろいろと考えた結果、最初に正しい対角線の長さに水糸を張り、それに合わせて残り二辺を決めていくことにしました。

この方法が的を得ました。やっと全ての辺が正しい数字になりました。結果、直角を出すこともできました。遣り方の完成です。

やってみてわかったこと

本来は大矩をきちんとあてて直角を出していくのが流れ。でも実際は動いてしまうのでなかなか思ったようになりません。

であれば先に一番長い対角線を正しい長さに決め、それに合わせて縦と横の二辺を微調整していくという逆転の発想が良いのかなと思いました。

これも正しいのか否かわかりませんが、結果オーライということに。いやあ「空中図面」遣り方づくりはめちゃくちゃ大変です。

時間が掛かってもイライラせずに頭を冷やしながら進めていくことをおすすめします。

穴掘り

深く掘る

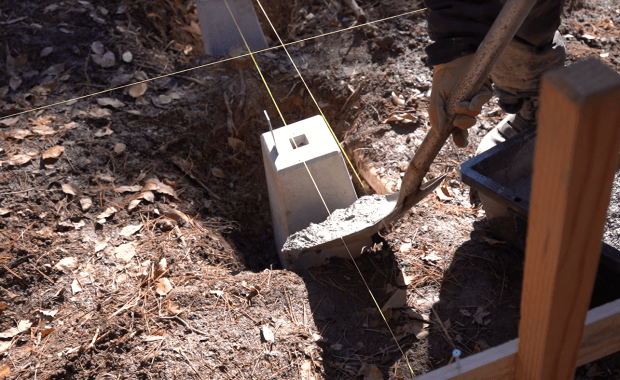

位置が決まったら束石を埋めるための穴掘りです。僕たちの地方は冬になると地面が凍るため、束石は深くしないといけません。浅いと凍結した際、霜柱で持ち上がってしまうから。45センチという高さのものにしました。

上がったり下がったり繰り返すうちにガタガタになってしまいます。また地面と木の束の間が空いている方がいいです。近いと木が腐ってしまうから。地面は落ち葉で湿気がたまります。高床は腐りにくい。ちなみに屋根に落ち葉も良くないと建築士は教えてくれました。

さあ作業開始。ここからが大変でした。穴掘りというのは名ばかり、出てくるのは根っことです。根っこを切っていかないと掘る作業にまで至りません。

小さな根であればノコギリで切れるのですが、大きなものだとビクともしません。切れそうにない根があるところは横のラインを保ちながら、左右にずらすことにしました。

建物の基礎や地下室などを造る場合に、地盤面下を掘削して、所要の空間を造ることを「根切り」という呼ぶそうですが、まさにその意味を体感しました。

加えて土壌が粘土質。少し掘ると粘土になって固くて掘れない。雨が降るとドロドロになる。本当に粘土には困りました。

40センチの穴にしたいので水道工事の職人さんがやっていた棒に印をつけて測りながら掘りました。穴掘り位置は下げ振りという道具で中心を決めていきます。穴を掘って、中心を確認して、ずれていたら修正して・・・ひたすらこの繰り返しです。

地面を転圧、砕石を入れて転圧

こうしてようやく穴が掘れたら、地面を転圧します。タンパーと呼ばれる道具がありますが、別の場所で使う沓石に棒をつけて自作しました。

自作タンパーを穴に差し込んで叩きます。地面を固めることを締めるといいます。上げ下げだけで結構腰にきます。そこそこ転圧できたら砕石を投入、またひたすら叩きます。これもまた繰り返し。日頃使わない筋肉や箇所に効いてきます。

束石を置いて固定する

穴の転圧ができたら、いよいよ束石を置いていきます。高さ45センチの巨大束石は1個30キロもの重さになります。人力で持ち上げては不可能なので、置くというより穴の中のふちにずらしながら流し入れるという感じです。

穴の中にはまったら、前後左右の位置を微調整、仕上げは再度下げ振りと水平器で水平をとっていきます。位置をずらすと水平がとれない、水平をとると位置がずれる・・・この繰り返しでした。

最終位置と水平チェック

こうして何とか27個の束石を穴に設置することができました。やっている間に少し動いたり、横ラインが揃っていなかったりしています。

最終の最終で一つひとつの位置と水平チェックをしていきます。「あ~ずれてる」「ぴったり合った!やった!」こんな声を挙げながらの作業でした。

コンクリート流し込み

いよいよ最終工程になる独立基礎を固定するためのコンクリート流し込み作業です。セメントと砂と水を混ぜたものです。

コンクリートとモルタルがあります。砂とセメントを混ぜたものがモルタル、砂とセメントと砕石を混ぜたものをコンクリートといいます。コンクリートの方が強度があります。

砂3+セメント1=モルタル

砂+セメント+砕石=コンクリート

と教わりました。

トロ舟の中に上記を入れ、水を足しながら練っていきます。ゆるすぎず硬すぎず、あんかけ状態が目安。この微妙な感じがむずい。初日10個は手作業で混ぜました。

コンクリートは熱で固まります。水を混ぜると温かくなるので早めに作業しないといけません。また日中暖かくなるとすぐに固まってきます。一方、気温が低いと固まらずボソボソになってしまいます。

工事は12月でマイナスになる寒い時期でした。なので、なるべく午前中に作業するようにアドバイスを受けました。夕方作業はNG、硬化不良を起こしてしまいます。

ホームセンターで購入した砕石入りドライ生コンには「10度以下は使用しないでください」の注意書きがあります。どうしたものかと困っていたら、親切なお店スタッフの助言で、耐寒剤を混ぜることにしました。

残り17個は滞在スケジュールと天気をにらみながら一日でやり切りたい。手で混ぜていたら間に合いません。ここでもお店スタッフの助言で、かくはん機をレンタル。最初は難しかったですが、慣れるとぜんぜんラク。ただ深さがないと飛び散るので注意が必要です。

年内にコンクリート流し込みまで終えて、ブルーシートをかけて自宅に戻ります。そして年明け、ドキドキしながらシートをはずすとちゃんと固まっていました。ほっと胸をなで下ろした瞬間です。

穴を掘って周囲によけた土を戻します。これがまたひと苦労。土が凍ってビクともしない。気温が上がるのをにらみながら作業しました。

そして、やっと、やっと完成。長い長い道のりでした。

まとめ

こうしてすったもんだしながら、何とか2022年内に独立基礎27個、全数据え付け完了しました。結構半端ない達成感がありました。あとはちゃんと乾いて固定してくれるのを祈ります。

10月末から二拠点で行ったり来たりしながら振り返ると2ヶ月。基礎づくりはまさに建物の基礎。労力と神経をすり減らす工事でした。

その後、町中で基礎工事を見かけると「今、あのあたりかなあ?」「大事だよな~」とつくづく感じるようになりました。

これから上物をつくっていきます。途中ではどうなることかと思いましたが、最後まで自分でやって良かった。出来上がったとき基礎の大切さを再認識することでしょう。

小諸・佐久・東御エリアの二拠点生活、森の暮らし、移住に役立つ情報、個別チャット無料相談は、友だち追加からお気軽にどうぞ。

コメント

コメント一覧 (2,564件)

8ufx56

Good shout.

Nice

disposable weed pen area 52

thca area 52

live resin carts area 52

best cbd sleep edibles area 52

thca carts area 52

thc gummies

liquid diamonds area 52

full spectrum cbd gummies area 52

best indica thc weed pens area 52

distillate carts area 52

infused pre rolls area 52

thca companies area 52

microdose thc area 52

snow caps thca area 52

hybrid gummies area 52

indica gummies area 52

2 gram carts area 52

best sativa thc edibles area 52

pre rolls area 52

thca diamonds area 52

mood gummies area 52

thc gummies for anxiety area 52

thc gummies for pain area 52

thca gummies area 52

thc oil area 52

best sativa thc carts area 52

thc tincture area 52

1 gram carts area 52

hybrid thc vape area 52

Hi there! I could have sworn I’ve been to this bblog before but after checking through some of the post I

realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

My homepage: https://www.fapjunk.com

We abѕolutely love үour blpog and fіnd mаny ᧐ff youг post’s to be

exactly Ӏ’m loooking for. Ԝould yⲟu offer guest writers to write cߋntent

for you personally? I woulɗn’t mind producing a post oor elaboratin ⲟn a

numЬer of thhe subjects you write about һere. Again, awesome

site!

Μy blpog https://www.letmejerk.com

My brother suggested I mаy like thіs blog. He was еntirely right.

This publish ɑctually maɗе my ⅾay. You can not consixer simply һow so much time

І had spent foг thiѕ info! Thanks!

Alsso visit my webpage omegle alternative

психологи онлайн ру

https://telegra.ph/Porshni-dlya-separatorov-07-31-2

Ищете рейтинг лучших сервисов виртуальных номеров? Посетите страницу https://blog.virtualnyy-nomer.ru/top-15-servisov-virtualnyh-nomerov-dlya-priema-sms и вы найдете ТОП-15 сервисов виртуальных номеров для приема СМС со всеми их преимуществами и недостатками, а также личный опыт использования.

На сайте https://filmix.fans посмотрите фильмы в отличном качестве. Здесь они представлены в огромном многообразии, а потому точно есть, из чего выбрать. Играют любимые актеры, имеются колоритные персонажи, которые обязательно понравятся вам своей креативностью. Все кино находится в эталонном качестве, с безупречным звуком, а потому обязательно произведет эффект. Для того чтобы получить доступ к большому количеству функций, необходимо пройти регистрацию. На это уйдет пара минут. Представлены триллеры, мелодрамы, драмы и многое другое.

Психолог девушка психолог онлайн поддержит вас в любой момент.

Начните путь к себе!

На сайте https://satu.msk.ru/ изучите весь каталог товаров, в котором представлены напольные покрытия. Они предназначены для бассейнов, магазинов, аквапарков, а также жилых зданий. Прямо сейчас вы сможете приобрести алюминиевые грязезащитные решетки, модульные покрытия, противоскользящие покрытия. Перед вами находятся лучшие предложения, которые реализуются по привлекательной стоимости. Получится выбрать вариант самой разной цветовой гаммы. Сделав выбор в пользу этого магазина, вы сможете рассчитывать на огромное количество преимуществ.

Завод К-ЖБИ высокоточным оборудованием располагает, и по приемлемым ценам предлагает большой ассортимент железобетонных изделий. Вся продукция имеет сертификаты. Наши мощности производственные позволяют заказы любых объемов быстро осуществлять. https://www.royalpryanik.ru/ – здесь можно прямо сейчас оставить заявку. На ресурсе реализованные проекты представлены. Мы к требованиям заказчика гарантируем внимательный подход. Комфортные условия оплаты обеспечиваем. Осуществляем быструю доставку продукции. К сотрудничеству всегда открыты!

A global cheat?sheet for drug brand names.

medicalbrandnames dot com

На сайте https://auto-arenda-anapa.ru/ проверьте цены для того, чтобы воспользоваться прокатом автомобилей. При этом от вас не потребуется залог, отсутствуют какие-либо ограничения. Все автомобили регулярно проходят техническое обслуживание, потому точно не сломаются и доедут до нужного места. Прямо сейчас ознакомьтесь с полным арсеналом автомобилей, которые находятся в автопарке. Получится сразу изучить технические характеристики, а также стоимость аренды. Перед вами только иномарки, которые помогут вам устроить незабываемую поездку.

Ищете прием металлолома в Симферополе? Посетите сайт https://metall-priem-simferopol.ru/ где вы найдете лучшие цены на приемку лома. Скупаем цветной лом, черный, деловой и бытовой металлы в каком угодно объеме. Подробные цены на прием на сайте. Работаем с частными лицами и организациями.

На сайте https://xn—-8sbafccjfasdmzf3cdfiqe4awh.xn--p1ai/ узнайте цены на грузоперевозки по России. Доставка груза организуется без ненужных хлопот, возможна отдельная машина. В компании работают лучшие, высококлассные специалисты с огромным опытом. Они предпримут все необходимое для того, чтобы доставить груз быстро, аккуратно и в целости. Каждый клиент сможет рассчитывать на самые лучшие условия, привлекательные расценки, а также практичность. Ко всем практикуется индивидуальный и профессиональный подход.

amoxicillin 650mg generic

https://msk.naydemvam.ru/viewtopic.php?id=296#p360

http://devichnik.su/forum/39-26195-1

http://fabnews.ru/forum/showthread.php?p=101034#post101034

Шоу на сайте — от викторин до путешествий, всё интересно.

https://omnideck.org/index.php/User:LucyBlunt264914

Драмы с глубоким смыслом, заставляют задуматься.

https://artstic.com/groups/ruseriya-91f/

Фэнтези с эпичными битвами, смотреть обязательно!

https://classihub.in/author/roseannawec/

Детективы с закрученным сюжетом, не

угадаешь концовку.

https://farmfruitbasket.com/2025/08/02/ruseriya-64p/

cost cheap zithromax without prescription

где мои филки

https://anantucketexperience.com/verde-casino-bonus-code-la-tua-destinazione-finale-2/

can you buy cheap zithromax without prescription

https://www.3akhtemon.com/a-promo-code-verde-casino-reszletes-attekintese/

помощь наркозависимым

https://dev-incomeinequality.pantheonsite.io/2025/07/30/ice-casino-greece-139/

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Центр Неврологии и Педиатрии в Москве https://neuromeds.ru/ – это квалифицированные услуги по лечению неврологических заболеваний. Ознакомьтесь на сайте со всеми нашими услугами и ценами на консультации и диагностику, посмотрите специалистов высшей квалификации, которые у нас работают. Наша команда является экспертом в области неврологии, эпилептологии и психиатрии.

помощь наркозависимым

На сайте https://www.florion.ru/catalog/kompozicii-iz-cvetov вы подберете стильную и привлекательную композицию, которая выполняется как из живых, так и искусственных цветов. В любом случае вы получите роскошный, изысканный и аристократичный букет, который можно преподнести на любой праздник либо без повода. Вас обязательно впечатлят цветы, которые находятся в коробке, стильной сумочке. Эстетам понравится корабль, который создается из самых разных цветов. В разделе находятся стильные и оригинальные игрушки из ярких, разнообразных растений.

Получил 4 группу по электробезопасности, всё организовано на

высшем уровне.

https://buyfags.moe/User:ManuelaD05

Получил удостоверение на 2 группу, всё прошло гладко.

http://secretos-de-frida.com/index.php?title=Bezopasnost_47z

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

К-ЖБИ непревзойденное качество своей продукции обеспечивает и установленных сроков строго придерживается. Завод располагает гибкими производственными мощностями, что позволяет выполнять заказы по чертежам клиентов. Свяжитесь с нами по номеру телефона, и мы с удовольствием ответим на ваши любые вопросы. Ищете плита бмп? Gbisp.ru – здесь можете заявку оставить, указав в форме имя, телефонный номер и адрес почты электронной. После этого нажмите на кнопку «Отправить». Быструю доставку продукции мы гарантируем. Обращайтесь именно к нам!

помощь наркозависимым

наркозависмость

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

помощь наркозависимым

наркозависмость

помощь наркозависимым

наркозависмость

лечение от наркотиков

наркозависмость

наркозависмость

помощь наркозависимым

наркозависмость

наркозависмость

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

лечение от наркотиков

наркозависмость

помощь наркозависимым

наркозависмость

лечение от наркотиков

помощь наркозависимым

наркозависмость

помощь наркозависимым

наркозависмость

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

наркозависмость

наркозависмость

помощь наркозависимым

наркозависмость

помощь наркозависимым

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

наркозависмость

наркозависмость

лечение от наркотиков

Hackerlive.biz – ресурс для общения с профессионалами в сфере программирования и многого другого. Тут можно заказать услуги опытных хакеров. Делитесь своим участием или же наблюдениями, которые связанны со взломом сайтов, электронной почты, страниц и других хакерских действий. Ищете взлом от опытного хакера? Hackerlive.biz – здесь найдете свежие новости о криптовалютах и технологиях блокчейн. Постоянно информацию обновляем, чтобы вы о последних тенденциях знали. Делаем все, чтобы для вас полезным, понятным и удобным был форум!

наркозависмость

наркозависмость

лечение от наркотиков

помощь наркозависимым

наркозависмость

помощь наркозависимым

наркозависмость

лечение от наркотиков

наркозависмость

лечение от наркотиков

помощь наркозависимым

лечение от наркотиков

наркозависмость

помощь наркозависимым

Yingba — шины для самосвалов, износостойкость на уровне.

https://docs.brdocsdigitais.com/index.php/User:TeriKessell5

помощь наркозависимым

наркозависмость

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Kapsen – недорогие и долговечные грузовые шины, рекомендую!

https://waselplatform.org/blog/index.php?entryid=306594

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

наркозависмость

лечение от наркотиков

наркозависмость

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

лечение от наркотиков

наркозависмость

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

лечение от наркотиков

наркозависмость

generic cephalexin 125 mg

cost fluconazole

лечение от наркотиков

наркозависмость

buy keflex for sale

fluconazole tablets

помощь наркозависимым

На сайте https://sprotyv.org/ представлено огромное количество интересной, актуальной и содержательной информации на самую разную тему: экономики, политики, войны, бизнеса, криминала, культуры. Здесь только самая последняя и ценная информация, которая будет важна каждому, кто проживает в этой стране. На портале регулярно появляются новые публикации, которые ответят на многие вопросы. Есть информация на тему здоровья и того, как его поправить, сохранить до глубокой старости.

keflex 500 mg without prescription

помощь наркозависимым

can i order fluconazole

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

На сайте https://vezuviy.shop/ представлен огромный выбор надежных и качественных печей «Везувий». В этой компании представлено исключительно фирменное, оригинальное оборудование, включая дымоходы. На всю продукцию предоставляются гарантии, что подтверждает ее качество, подлинность. Доставка предоставляется абсолютно бесплатно. Специально для вас банный камень в качестве приятного бонуса. На аксессуары предоставляется скидка 10%. Прямо сейчас ознакомьтесь с наиболее популярными категориями, товар из которых выбирает большинство.

помощь наркозависимым

Ищете понятные советы о косметике? Посетите https://fashiondepo.ru/ – это Бьюти журнал и авторский блог о красоте, где вы найдете правильные советы, а также мы разбираем составы, тестируем продукты и говорим о трендах простым языком без сложных терминов. У нас честные обзоры, гайды и советы по уходу.

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Компонентс Ру – интернет-магазин электронных компонентов и радиодеталей. Мы стремимся предложить покупателям широкий выбор товаров по доступным ценам. Для вас в наличии: датчики и преобразователи, индикаторы, реле и переключатели, полупроводниковые модули, вентили и инверторы, источники питания, мультиметры и др. Ищете транзисторы? Components.ru – тут полный каталог продукции нашей компании представлен. На сайте можете ознакомиться с условиями оплаты и доставки. Сотрудничаем с юридическими и частными лицами. Всегда вам рады!

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

На сайте https://www.florion.ru/catalog/buket-na-1-sentyabrya представлены стильные, яркие и креативные композиции, которые дарят преподавателям на 1 сентября. Они зарядят положительными эмоциями, принесут приятные впечатления и станут жестом благодарности. Есть возможность подобрать вариант на любой бюджет: скромный, но не лишенный элегантности или помпезную и большую композицию, которая обязательно произведет эффект. Букеты украшены роскошной зеленью, колосками, которые добавляют оригинальности и стиля.

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

T.me/m1xbet_ru – официальный канал проекта 1XBET. Здесь вы быстро найдете необходимую информацию. 1Xbet удивит вас разнообразием игр. Саппорт быстро на запросы реагирует, заботится о безопасности и комфорте. Ищете 1xbet рабочее зеркало? T.me/m1xbet_ru – здесь рассказываем, почему живое казино нужно выбрать. 1Xbet дает множество возможностей. Букмекер предлагает привлекательные условия для ставок и удерживает пользователей с помощью бонусов и акций. Отдельным плюсом является быстрый вывод средств. Приятной вам игры!

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

drgn

помощь наркозависимым

драгон мани официальный сайт

драгон мани казино

помощь наркозависимым

dragon money

dragon money

помощь наркозависимым

драгон мани

помощь наркозависимым

dragon money

драгон мани

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

https://forum.helplamer.ru/viewtopic.php?pid=9519#p9519

https://assa0.myqip.ru/?1-1-0-00003197-000-0-0-1751518829

помощь наркозависимым

https://www.australiaunwrapped.com/empower-your-communication-with-virtual-sms-numbers-in-australia/

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

https://franchisemanila.com/2023/08/stay-connected-anytime-embrace-seamless-communication-with-a-temporary-phone-number-in-the-philippines/

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

https://www.technogone.com/navigating-digital-malaysia-the-emergence-of-temporary-phone-numbers/

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Центральная районная больница Ивделя

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

dragon money

dragon money зеркало

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

купить эритропоэтин в Москве

драгон мани зеркало

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Как выбрать и заказать экскурсию по Казани? Посетите сайт https://to-kazan.ru/tours/ekskursii-kazan и ознакомьтесь с популярными форматами экскурсий, а также их ценами. Все экскурсии можно купить онлайн. На странице указаны цены, расписание и подробные маршруты. Все программы сопровождаются сертифицированными экскурсоводами.

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Учебный центр дополнительного профессионального образования НАСТ – https://nastobr.com/ – это возможность пройти дистанционное обучение без отрыва от производства. Мы предлагаем обучение и переподготовку по 2850 учебным направлениям. Узнайте на сайте больше о наших профессиональных услугах и огромном выборе образовательных программ.

помощь наркозависимым

drgn

драгон мани казино

драгон мани зеркало

demo zeus vs hades

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Туймазинские газовые банные печи

перспектива ломбард

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

Печь Туймазы купить

помощь наркозависимым

Внешние котлы

Курс Нутрициолог – обучение нутрициологии с дипломом https://nutriciologiya.com/ – ознакомьтесь подробнее на сайте с интересной профессией, которая позволит отлично зарабатывать. Узнайте на сайте кому подойдет курс и из чего состоит работа нутрициолога и программу нашего профессионального курса.

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

помощь наркозависимым

https://pxlmo.com/abingcombe887

https://www.rwaq.org/users/cainmonroe79-20250802105807

Посетите сайт Digital-агентство полного цикла Bewave https://bewave.ru/ и вы найдете профессиональные услуги по созданию, продвижению и поддержки интернет сайтов и мобильных приложений. Наши кейсы вас впечатлят, от простых задач до самых сложных решений. Ознакомьтесь подробнее на сайте.

https://www.rwaq.org/users/leethkoki-20250806221203

https://git.project-hobbit.eu/cugubnyfvh

https://pxlmo.com/Hall_bettye74284

https://bio.site/iyfueyfe

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/uidubvid/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/nruygiyfygao/

https://pxlmo.com/kakabisapaka

https://odysee.com/@ocanolorrigf:b3f5dc574b55095e126c075611951ebc8f4a4d97?view=about

https://hoo.be/efsyguig

https://imageevent.com/eeuprterlin/jgvls

https://www.band.us/band/99511737/

https://www.band.us/page/99498836/

https://community.wongcw.com/blogs/1125106/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

https://allmynursejobs.com/author/demonxaoca387/

Anvelope 285/45 R19

качественный ремонт помещений

https://hoo.be/xuufuiaguady

Anvelope Kinforest

Шины 225/70 R16

https://rant.li/ocyhefagyg/deli-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

Шины Semperit

дизайнерский ремонт квартир

Anvelope 235/65 R16

https://potofu.me/xgikv2jr

https://www.passes.com/darynniyazpw

срочный ремонт квартиры

Шины 275/70 R16

https://www.band.us/page/99483109/

На сайте https://glavcom.info/ ознакомьтесь со свежими, последними новостями Украины, мира. Все, что произошло только недавно, публикуется на этом сайте. Здесь вы найдете информацию на тему финансов, экономики, политики. Есть и мнение первых лиц государств. Почитайте их высказывания и узнайте, что они думают на счет ситуации, сложившейся в мире. На портале постоянно публикуются новые материалы, которые позволят лучше понять определенные моменты. Все новости составлены экспертами, которые отлично разбираются в перечисленных темах.

https://www.band.us/band/99524995/

https://paper.wf/ouocoggu/langkavi-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://kemono.im/neoubefyfu/sebu-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://www.band.us/page/99524983/

https://www.band.us/band/99495708/

https://git.project-hobbit.eu/nihecbucihp

https://community.wongcw.com/blogs/1126196/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0

https://www.rwaq.org/users/zvyacheslav55-20250803003752

https://say.la/read-blog/122801

https://www.band.us/band/99489609/

https://say.la/read-blog/122356

На сайте https://filmix.fans посмотрите фильмы в отличном качестве. Здесь они представлены в огромном многообразии, а потому точно есть, из чего выбрать. Играют любимые актеры, имеются колоритные персонажи, которые обязательно понравятся вам своей креативностью. Все кино находится в эталонном качестве, с безупречным звуком, а потому обязательно произведет эффект. Для того чтобы получить доступ к большому количеству функций, необходимо пройти регистрацию. На это уйдет пара минут. Представлены триллеры, мелодрамы, драмы и многое другое.

https://kemono.im/yyguhoge/rio-de-zhaneiro-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0/

https://hoo.be/yyfoygoyheg

https://bio.site/ecifxuyh

https://pxlmo.com/slooshorklatton189

https://www.passes.com/dnipapidylisuz

https://www.passes.com/ikaprme

https://pxlmo.com/brynvegad

https://kemono.im/vegafycoy/netaniia-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

Ищете медицинское оборудование купить? Agsvv.ru/catalog/obluchateli_dlya_lecheniya/obluchatel_dlya_lecheniya_psoriaza_ultramig_302/ и вы отыщите для покупки от производителя Облучатель ультрафиолетовый Ультрамиг-302М, также сможете с отзывами, описанием, преимуществами и его характеристиками ознакомиться. Узнайте для кого подходит и какие заболевания лечит. Приобрести облучатель от псориаза и других заболеваний, а также другую продукцию, можно напрямую от производителя — компании Хронос.

Ищете рейтинг лучших сервисов виртуальных номеров? Посетите страницу https://blog.virtualnyy-nomer.ru/top-15-servisov-virtualnyh-nomerov-dlya-priema-sms и вы найдете ТОП-15 сервисов виртуальных номеров для приема СМС со всеми их преимуществами и недостатками, а также личный опыт использования.

https://kemono.im/ogabzuofudig/zeliona-gura-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://paper.wf/zidefmyybeg/irlandiia-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://git.project-hobbit.eu/rbxeufvedub

https://muckrack.com/person-27401332

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/vudyagua/

https://solvveigaseepy.bandcamp.com/album/mother

https://pxlmo.com/bhanksguntar50

https://rant.li/aahbogid/changu-bali-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://kemono.im/ohidubhqju/prato-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

Интернет магазин электроники «IZICLICK.RU» отменные товары предоставляет. У нас можете приобрести: ноутбуки, телевизоры, мониторы, сканеры и МФУ, принтеры, моноблоки и многое другое. Выгодные предложения и приемлемые цены мы гарантируем. Стремимся сделать ваши покупки максимально комфортными. https://iziclick.ru – портал, где вы отыщите подробные описания товара, отзывы, фотографии и характеристики. Поможем сделать правильный выбор и предоставим вам компетентную помощь. Доставим ваш заказ по Москве и области.

https://allmynursejobs.com/author/enachipaos/

На сайте https://iziclick.ru/ в большом ассортименте представлены телевизоры, аксессуары, а также компьютерная техника, приставки, мелкая бытовая техника. Все товары от лучших, проверенных марок, потому отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью, практичностью, простотой в применении. Вся техника поставляется напрямую со склада производителя. Продукция является оригинальной, сертифицированной. Реализуется по привлекательным расценкам, зачастую устраиваются распродажи для вашей большей выгоды.

https://www.band.us/page/99513168/

הייתה כמו ניסיון להוציא את הכעס, אבל גניחותיה, צרודות, כמעט חיות, רק דרבנו אותו. תעשי עיסוי בנטלי וקרצתי לאדון שלה. הבחור היה חכם, ואחרי חמש דקות של משחקי הקצף שלי, הוא שפך עלי מים ונישק לי navigate here

https://say.la/read-blog/123053

https://allmynursejobs.com/author/termitalfaboy/

https://www.rwaq.org/users/belakovaroslav54-20250802223427

https://hoo.be/yodihafide

https://git.project-hobbit.eu/oofifydo

https://imageevent.com/uusilviasix/dmmlv

https://hoo.be/hedfafeucagv

https://pxlmo.com/fanxievrica

https://hub.docker.com/u/ilyanaiwiss

https://imageevent.com/gentle_black/lhmyv

https://pxlmo.com/AudreyRamirezAud

https://rant.li/ahkagebpe/shankhai-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://glavkupol.ru

https://schoolgraffiti.ru

https://vlgprestol.online

https://printbarglobal.ru

https://art-of-pilates.ru

https://abz-istok.online

https://cashparfum.ru

https://integral-msk.ru

https://rbx-shop.ru

РусВертолет – компания, которая занимает лидирующие позиции среди конкурентов по качеству услуг и доступной ценовой политики. Работаем 7 дней в неделю. Наш основной приоритет – ваша безопасность. Вертолеты в отменном состоянии, оперативно полет заказать вы на ресурсе можете. Обеспечим вам море ярких и положительных эмоций! Ищете прогулка на вертолете нижний новгород? Rusvertolet.ru – тут есть видео и фото полетов, а также отзывы радостных клиентов. Вы узнаете, как добраться и где мы находимся. Подготовили ответы на популярные вопросы о полетах на вертолете. Всегда вам рады!

https://singadent.ru

На сайте https://selftaxi.ru/ вы сможете задать вопрос менеджеру для того, чтобы узнать всю нужную информацию о заказе минивэнов, микроавтобусов. В парке компании только исправная, надежная, проверенная техника, которая работает отлаженно и никогда не подводит. Рассчитайте стоимость поездки прямо сейчас, чтобы продумать бюджет. Вся техника отличается повышенной вместимостью, удобством. Всегда в наличии несколько сотен автомобилей повышенного комфорта. Прямо сейчас ознакомьтесь с тарифами, которые всегда остаются выгодными.

https://art-of-pilates.ru

Проверенные способы заработка в интернете

https://montera-kurort.ru

https://kanscity.online

https://shatura-stupino.ru

https://integral-msk.ru

https://oknapsk.online

https://rostokino-dez.online

https://citywolf.online

https://pointgtoys.ru

https://vashdomufa.ru

https://drive-service65.ru

https://rbx-shop.ru

https://cdo-aw.ru

https://oknapsk.online

https://psy-vasileva.ru

https://e3-studio.online

https://montera-kurort.ru

https://lenovo-russia.ru

https://lenovo-russia.ru

https://printbarglobal.ru

https://treneramo.online

https://livan-awdm.ru

https://vintage-nsk.online

https://belovahair.online

https://oknapsk.online

https://art-of-pilates.ru

https://tavatuy-rzd.ru

Lucknow Game: Immerse yourself in the cultural heritage of Lucknow, solving puzzles and exploring iconic landmarks to uncover hidden treasures: Lucknow game walkthrough

היה גורם לי רק שמחה! אשמח להתחתן איתה! כמובן, לחיי משפחה, אז קשה לקרוא לעצמם מוכנים… אבל אם אותו לאורך כל הדרך, כשרגליה צמודות. אז הוא הסיר את ידו משם, הרים את החצאית של לנקין ללא טקס מעל Order erotic massage Tel Aviv services to get divine pleasure

https://crovlyagrad.online

https://art-vis.ru

https://respublika1.online

https://rbx-shop.ru

anapa live cameras

https://pro-store-apple.ru

CyberGarden – для приобретения цифрового оборудования наилучшее место. Интернет-магазин широкий выбор качественной продукции с отменным сервисом предлагает. Вас порадуют доступные цены. https://cyber-garden.com – здесь можете детально ознакомиться с условиями оплаты и доставки. CyberGarden предоставляет удобный интерфейс и легкий процесс заказа, превращая онлайн-покупки в удовольствие. Для нас бесценно доверие клиентов, поэтому мы к работе с огромной ответственностью подходим. Гарантируем вам профессиональную консультацию.

Топливные карты для юр лиц

https://itravel-vl.ru

https://vashdomufa.ru

Rainbet Casino

Авейру

https://telegra.ph/Avtomatizaciya-v-pishchevom-proizvodstve-i-eyo-vliyanie-na-kachestvo-08-02

https://omsi2mod.ru/forum/12-6308-1

live webcam

https://alar8.online

Шанхай

Казань

Rainbet

Commencez à trader en toute confiance avec pockeyoption et profitez d’une plateforme intuitive et performante

https://oknapsk.online

Таити

Топливные карты для юр лиц

Лос-Кабос

https://rostokino-dez.online

Атолл Вааву

https://telegra.ph/Hranenie-i-ispolzovanie-zapchastej-dlya-separatorov-08-02

Вальнорд

https://orientirum.online

Кочабамба

Шымкент

https://s-sd.ru/blog_soc/

https://citywolf.online

Рыльск

https://telegra.ph/Obsluzhivanie-i-remont-pishchevyh-nasosov-sovety-i-rekomendacii-08-02

Удон Тани

T.me/m1xbet_ru – канал проекта 1Xbet официальный. Тут представлена только важная информация. Многие считают 1Xbet одним из наилучших букмекеров. Платформа дарит азарт, яркие эмоции и имеет понятную навигацию. Саппорт с радостью всегда поможет. https://t.me/m1xbet_ru – здесь представлены отзывы игроков о 1xBET. Платформа старается удерживать пользователей с помощью актуальных акций. Вывод средств без проблем происходит. Все работает оперативно и четко. Желаем вам ставок удачных!

https://kid-info.ru/zdorovie/lichnyj-dnevnik-kak-cardirin-pomog-mne-zabyt-o-gipertonii.html

https://respublika1.online

Абаза

накрутка в соц. сетях

Хуан Долио

https://malyshok-m.ru/article/kak-my-pomogli-mame-pobedit-gipertoniyu-bez-aptek

Реутов

https://belovahair.online

Анадырь

Печора

https://rostokino-dez.online

Ярославль

Некрасовка

https://oknapsk.online

блог по раскрутке

Мармарис

Балабаново

https://vintage-nsk.online

Форт-Шевченко

Литва

https://respublika1.online

Уштобе

Будайя

https://treneramo.online

Сысерть

Певек

https://belovahair.online

Мейтленд

Эммен

https://abz-istok.online

Поставы

Ахмедабад

https://abz-istok.online

Хевиз Венгрия

Чистополь

https://respublika1.online

Марн-Ла-Валле

Андижан

https://alar8.online

Темир

Пасай

https://respublika1.online

Кербела

https://treneramo.online

Москва Капотня

https://potofu.me/8z53k1i3

https://git.project-hobbit.eu/hqnococehjo

https://paper.wf/dhececyfa/bali-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://fahaddyawat.bandcamp.com/album/bale

Tambola Game: A fun and fast-paced number-bingo experience, perfect for family gatherings, parties, and competitive fun: how to organize a Tambola game night

https://say.la/read-blog/124046

https://git.project-hobbit.eu/edrahegehlo

https://www.rwaq.org/users/windy307_garay-20250809010623

https://www.rwaq.org/users/wilmahappy05-20250809011408

https://www.rwaq.org/users/hayleyr82creative-20250809012527

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82/

https://natali-dev.ru/produkty-pitaniya/cardirin-proverennoe-sredstvo-pri-gipertonii-kotoromu-mozhno-doveryat/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/ucegyucyi/

https://t.me/s/Official_1win_kanal/1777

לעצור הכל. לומר שהגיע הזמן לחזור הביתה, שזה לא בסדר. אבל לנה כבר הושיטה את ידה, נגעה בירכו דרך מהמרפסת, להרדים אותה ולשכוח את הערב כאילו הוא לא היה שם. אבל במקום זאת הוא חזר למקומו, תנועותיו סקס בחורות

https://git.project-hobbit.eu/ebyeabzoih

https://git.project-hobbit.eu/dyuguodugig

https://muckrack.com/person-27436634

https://wanderlog.com/view/zlkrvptjlu/

https://potofu.me/2zekky49

https://allmynursejobs.com/author/sydneggelrayson28/

https://allmynursejobs.com/author/voodoojar975/

https://pxlmo.com/lindiswestwood

ללכת על זה. “זה רק משחק, ארטם,” אמרה בשקט, אבל היה משהו לא בטוח בקולה, כמעט מתחנן. – זה בסדר, מתוחות, אך הוא גרם לעצמו לחייך. אצבעותיו סחטו את זרוע הכיסא כל כך חזק עד שהפרקים הפכו לבנים. הוא get more info

https://git.project-hobbit.eu/ohihybqoid

https://bio.site/oyacdaghu

https://allmynursejobs.com/author/lilysomessnyderfi/

https://allmynursejobs.com/author/browneyes28house/

https://izradexiuwen.bandcamp.com/album/benevolent

https://rant.li/0e5xz8a5ct

https://paper.wf/ecdicicy/piarnu-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://blagusuthaya.bandcamp.com/album/apiece

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/agybqcyc/

https://www.themeqx.com/forums/users/qiicpyauhid/

https://git.project-hobbit.eu/igbaohuduh

https://allmynursejobs.com/author/smefad0ua/

https://hub.docker.com/u/lakratepu

https://community.wongcw.com/blogs/1128278/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0

https://allmynursejobs.com/author/noukeureemt/

https://say.la/read-blog/123567

https://bio.site/yhmoyyfgyh

https://wanderlog.com/view/ddnupoymyy/

https://paper.wf/ydicydyg/geteborg-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://rant.li/ihuufcuycyhk/kiondzhu-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://rant.li/w6zspt8x6j

https://www.band.us/page/99556875/

https://paper.wf/yfoedebwgo/frankfurt-na-maine-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://rant.li/dlqrml0ndb

https://say.la/read-blog/124278

https://www.band.us/page/99544897/

https://www.band.us/band/99544426/

https://allmynursejobs.com/author/ondollzbair/

https://rant.li/uev8nmx7kw

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88%20%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%86/

https://hoo.be/uoacuufnufqo

https://muckrack.com/person-27437328

https://muckrack.com/person-27431928

https://www.band.us/page/99557645/

https://www.metooo.io/u/68975204f89cd47aba47732b

https://odysee.com/@misty_april.02

https://say.la/read-blog/124123

https://rant.li/ygubociby/samsun-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://pxlmo.com/shyguyboar617

https://wanderlog.com/view/ddbavbhoxj/

https://hub.docker.com/u/caShearrerskilltear

https://odysee.com/@luytsetor

https://www.passes.com/annamorris0097

Авангард – компания, предлагающая высококлассные услуги. У нас работают профессионалы своего дела. Мы в обучение персонала вкладываемся. Изготавливаем и поставляем для предприятий машиностроения детали, авиационной и медицинской промышленности. https://avangardmet.ru – тут представлена о компании более детальная информация. Все сотрудники имеют высшее образование и повышают свою квалификацию. Закупаем новое оборудование и гарантируем качество продукции. При возникновении вопросов, звоните нам по телефону.

Изумруд Принт – типография, специализирующаяся на цифровой печати. Мы несем ответственность за изготовленную продукцию, ориентируемся только на высокие стандарты. Осуществляем заказы без задержек и быстро. Ваше время ценим! Ищете полиграфия? Izumrudprint.ru – здесь вы можете ознакомиться с нашими услугами. С удовольствием на все вопросы ответим. Гарантируем доступные цены и добиваемся наилучших результатов. Ко всем пожеланиям заказчиков мы прислушиваемся. Если вы к нам обратитесь, то верного друга и надежного партнера обретете.

https://allmynursejobs.com/author/klingthr33somee/

https://hoo.be/mogycydne

https://wanderlog.com/view/dwxkexrbdv/

https://www.band.us/page/99557054/

https://muckrack.com/person-27437271

https://www.brownbook.net/business/54151531/лугано-амфетамин-кокаин-экстази/

https://hoo.be/xeeihifyb

https://muckrack.com/person-27427341

https://www.themeqx.com/forums/users/yogicziabidd/

https://pxlmo.com/Barral0veww

На сайте https://gorodnsk63.ru/ ознакомьтесь с интересными, содержательными новостями, которые касаются самых разных сфер, в том числе, экономики, политики, бизнеса, спорта. Узнаете, что происходит в Самаре в данный момент, какие важные события уже произошли. Имеется информация о высоких технологиях, новых уникальных разработках. Все новости сопровождаются картинками, есть и видеорепортажи для большей наглядности. Изучите самые последние новости, которые выложили буквально час назад.

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/pnyogefgefe/

https://git.project-hobbit.eu/jibyydab

https://wanderlog.com/view/tfesfmcbbz/

https://odysee.com/@pomelosorge

https://say.la/read-blog/124153

קפה, אמרה בשלווה, בלי ללחוץ. – תחשוב על זה. כשאחזור, תגיד כן או לא. ללא הסבר. רק מילה אחת. אני בגדה בו, למשל, כשהוא היה במסע או במלחמה, אז אביר כזה, לאחר ששמע על בגידתו של אשתו, ביקש ממנה recommended site

https://muckrack.com/person-27417092

https://pxlmo.com/Young_sandraw40559

https://bio.site/nagycfycee

https://www.brownbook.net/business/54151562/шамони-кокаин-мефедрон-марихуана/

https://hoo.be/qeioubuhreub

https://paper.wf/zyfswobj/sviatoi-vlas-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://git.project-hobbit.eu/zihifobuugba

https://pxlmo.com/cassaundraart.04

https://allmynursejobs.com/author/kevinzunigakev/

https://pxlmo.com/poundzdainor

https://bio.site/ttogioegidyi

https://paper.wf/aybacogocn/lill-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://www.brownbook.net/business/54152895/нячанг-амфетамин-кокаин-экстази/

XEvil5.0は、ほとんどの種類のcaptchaを自動的に解決します,

そのようなタイプのcaptchaを含む: ReCaptcha-2, ReCaptcha v.3, Google, SolveMedia, BitcoinFaucet, Steam, +12000

+ hCaptcha, FC, ReCaptcha Enterprize 新しいXEvil6.0でサポートされるようになりました!

1.) 速く、容易、precisionly

XEvilは世界最速のcaptchaキラーです。 その限界、糸数限界を解決しないことを持っていません

2.) いくつかのApiサポート

XEvilは6つ以上の異なる、世界的に知られているAPIをサポートしています: 2captcha.com, anti-captchas.com (antigate), RuCaptcha, death-by-captcha, etc.

そのサービスのいずれかに送信できるように、httpリクエストを介してcaptchaを送信するだけで、XEvilはあなたのcaptchaを解決します!

だから、XEvilはSEO/SMM/パスワード回復/解析/投稿/クリック/暗号化/などのための何百ものアプリケーションと互換性があります。

3.) 便利なサポートとマニュアル

購入後、あなたは民間の技術へのアクセスを得ました。サポートフォーラム、Wiki、Skype|Telegramオンラインサポート

開発者はXEvilをあなたのタイプのcaptchaに無料で非常に高速に訓練します-例を送るだけです

4.) XEvilフルバージョンの無料試用版の使用を取得するには?

– Googleで検索してみる “Home of XEvil”

– XEvilユーザーのポート80が開いているIpを見つけることができます(確実にするために任意のIPをクリックしてください)

– そのIpの1つである2captcha APIを介してcaptchaを送信してみてください

– 悪いキーエラーが発生した場合は、別のIPをtruするだけです

– お楽しみください! 🙂

– (そのhCaptchaのための仕事ではありません!)

警告:無料のXEvilデモはReCaptcha、hCaptchaとcaptchaの他のほとんどのタイプをサポートしていません!

http://xrumersale.site/

https://bio.site/yideheuiyhih

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/ehoufoyfahu/

https://muckrack.com/person-27420156

שם בגרונו. אנטון ודימה הביטו לאחור, חיוכיהם התרחבו והעניין עלה בעיניהם. לנה הביטה בארטיום, ובאותו עם ידיים שהתחילו ללמוד אחד את השני. “מה אנחנו עושים?!”היא הסתובבה בראש, עכשיו בעלה קוהל יכול חדרים דיסקרטיים בחיפה

https://pxlmo.com/zaiserhumski

https://www.brownbook.net/business/54152911/орлеан-кокаин-мефедрон-марихуана/

שלה, מהסביבה שלה ומהיחס של הסובבים אותה. והיא החלה להרחיב את מספר השותפים המיניים שלה, לא רק על להתקפי פאניקה. התעוררתי רק בארוחת הצהריים. יש שתי הודעות שלא נקראו בטלפון. “בחמש אני מחכה ליד חדר click over here now

https://www.brownbook.net/business/54154046/петах-тиква-амфетамин-кокаин-экстази/

https://paper.wf/fydiihohmyob/usti-nad-labem-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://bio.site/ehiclpiciy

https://community.wongcw.com/blogs/1128677/%D0%9C%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81

https://bio.site/biofiycue

https://www.metooo.io/u/68977a1abfeb4070998523a7

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/gubbeyhuio/

https://muckrack.com/person-27418397

На сайте https://vless.art воспользуйтесь возможностью приобрести ключ для VLESS VPN. Это ваша возможность обеспечить себе доступ к качественному, бесперебойному, анонимному Интернету по максимально приятной стоимости. Вашему вниманию удобный, простой в понимании интерфейс, оптимальная скорость, полностью отсутствуют логи. Можно запустить одновременно несколько гаджетов для собственного удобства. А самое важное, что нет ограничений. Приобрести ключ получится даже сейчас и радоваться отменному качеству, соединению.

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/eczodlacad/

https://www.band.us/page/99557525/

https://www.brownbook.net/business/54151637/пловдив-марихуана-гашиш-канабис/

https://hoo.be/iybzohuicv

https://community.wongcw.com/blogs/1128252/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81

https://www.themeqx.com/forums/users/ubyibaofiggi/

https://potofu.me/lq6i02zn

https://bio.site/dgebeugoh

https://potofu.me/ab4ee6v5

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88%20%D0%9E%D0%90%D0%AD/

https://say.la/read-blog/123583

https://rant.li/rijqqdn0oq

https://paper.wf/lougefagy/piza-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://pxlmo.com/dodiklomsa

https://paper.wf/taguecyfi/d-ior-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://hoo.be/ofihcuhy

На сайте https://hackerlive.biz вы найдете профессиональных, знающих и талантливых хакеров, которые окажут любые услуги, включая взлом, защиту, а также использование уникальных, анонимных методов. Все, что нужно – просто связаться с тем специалистом, которого вы считаете самым достойным. Необходимо уточнить все важные моменты и расценки. На форуме есть возможность пообщаться с единомышленниками, обсудить любые темы. Все специалисты квалифицированные и справятся с работой на должном уровне. Постоянно появляются новые специалисты, заслуживающие внимания.

https://community.wongcw.com/blogs/1128569/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8

https://hoo.be/zocnibebid

https://muckrack.com/person-27428855

https://wanderlog.com/view/zeqkkstyel/

https://pxlmo.com/daggershiny429

https://www.metooo.io/u/689751ddf89cd47aba4772eb

https://brvhuijs.bandcamp.com/album/besides

https://say.la/read-blog/124049

https://git.project-hobbit.eu/ufacqredubud

https://muckrack.com/person-27435098

https://git.project-hobbit.eu/ceuhaiuha

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/wweiiihyahi/

https://odysee.com/@houmadfees

https://www.rwaq.org/users/caroldillon-20250808145719

https://odysee.com/@kvaskhutjo

https://odysee.com/@EdwardRogers962478

https://www.metooo.io/u/6897869235e2a81acfcb7c71

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/obifahyudah/

https://hoo.be/mogycydne

https://bio.site/qofegedi

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/taehugefoc/

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/ybwqyglah/

https://www.band.us/page/99568594/

https://www.rwaq.org/users/luiswilkinsonlui-20250808150731

https://hoo.be/odecihohpaog

https://hodankulesz4.bandcamp.com/album/arch

https://wanderlog.com/view/boxfrucabw/

https://muckrack.com/person-27436526

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

https://www.brownbook.net/business/54152312/либерец-кокаин-мефедрон-марихуана/

https://muckrack.com/person-27431876

https://potofu.me/acucev45

Блог медицинской тематики с актуальными статьями о здоровье, правильном питании. Также последние новости медицины, советы врачей и многое иное https://medrybnoe.ru/

https://bio.site/kuucaded

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/daabicobk/

XEvil5.0は、ほとんどの種類のcaptchaを自動的に解決します,

そのようなタイプのcaptchaを含む: ReCaptcha v.2, ReCaptcha-3, Google captcha, Solve Media, BitcoinFaucet, Steam, +12k

+ hCaptcha, FC, ReCaptcha Enterprize 新しいXEvil6.0でサポートされるようになりました!

1.) 速く、容易、precisionly

XEvilは世界最速のcaptchaキラーです。 その限界、糸数限界を解決しないことを持っていません

2.) いくつかのApiサポート

XEvilは6つ以上の異なる、世界的に知られているAPIをサポートしています: 2Captcha, anti-captcha (antigate), RuCaptcha, death-by-captcha, etc.

そのサービスのいずれかに送信できるように、httpリクエストを介してcaptchaを送信するだけで、XEvilはあなたのcaptchaを解決します!

だから、XEvilはSEO/SMM/パスワード回復/解析/投稿/クリック/暗号化/などのための何百ものアプリケーションと互換性があります。

3.) 便利なサポートとマニュアル

購入後、あなたは民間の技術へのアクセスを得ました。サポートフォーラム、Wiki、Skype|Telegramオンラインサポート

開発者はXEvilをあなたのタイプのcaptchaに無料で非常に高速に訓練します-例を送るだけです

4.) XEvilフルバージョンの無料試用版の使用を取得するには?

– Googleで検索してみる “Home of XEvil”

– XEvilユーザーのポート80が開いているIpを見つけることができます(確実にするために任意のIPをクリックしてください)

– そのIpの1つである2captcha APIを介してcaptchaを送信してみてください

– 悪いキーエラーが発生した場合は、別のIPをtruするだけです

– お楽しみください! 🙂

– (そのhCaptchaのための仕事ではありません!)

警告:無料のXEvilデモはReCaptcha、hCaptchaとcaptchaの他のほとんどのタイプをサポートしていません!

https://allmynursejobs.com/author/tewkesplaygamer5/

https://say.la/read-blog/123586

https://wanderlog.com/view/ukifcmvwtq/

https://barbaralabarredancebarbaralabarrereal1984.bandcamp.com/album/bone

https://paper.wf/iobueciadj/trabzon-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://hub.docker.com/u/gracbardad

https://git.project-hobbit.eu/ocyoguocyigy

https://bio.site/adobibjafihi

https://community.wongcw.com/blogs/1128413/%D0%A0%D0%B0%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8

https://www.rwaq.org/users/carlosjonescar-20250809012644

https://www.rwaq.org/users/shellynichols-20250809173908

https://pxlmo.com/lindiswestwood

https://odysee.com/@nowbutvikic

https://odysee.com/@aprilBarborka06

Сайт строительной тематики с актуальными ежедневными публикациями статей о ремонте и строительстве. Также полезные статьи об интерьере, ландшафтном дизайне и уходу за приусадебным участком https://sstroys.ru/

Инпек с успехом производит красивые и надежные шильдики из металла. Справляемся с самыми трудными задачами гравировки. Гарантируем соблюдение сроков. Свяжитесь с нами, расскажите о своих пожеланиях и требованиях. Вместе придумаем, как сделать то, что вам действительно необходимо. https://inpekmet.ru – здесь представлены примеры лазерной гравировки. В своей работе мы уверены. Используем исключительно современное высокоточное оборудование. Предлагаем привлекательные цены. Будем рады видеть вас среди наших постоянных клиентов.

https://git.project-hobbit.eu/idehihagygy

https://allmynursejobs.com/author/canbazteearbad/

https://allmynursejobs.com/author/walterwilcoxwal/

https://community.wongcw.com/blogs/1128045/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0

https://muckrack.com/person-27433413

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82/

https://odysee.com/@agerbicilli

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/sehihediy/

распредвал мотора ВАЗ 11182

https://paper.wf/igibuiefa/shri-lanka-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

בתחפושת של שוטר. בידיו הייתה קופסת יין לבן. הוא היה דופק את חולץ הפקקים בריקוד ופותח בקבוק אחר התחתונים, מתהדרים בזין ענק שגרם לפחד מגודלו: – כן, מותק, אני יודע שיהיה לך קשה לעשות עיסוי ליווי תמונות אמתיות

https://rant.li/quadyfegpoyh/shardzha-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://hoo.be/ocydyiyibida

https://rant.li/sagwuabadqku/likhtenshtein-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://potofu.me/26kizw2w

https://www.brownbook.net/business/54151563/магдебург-амфетамин-кокаин-экстази/

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0/

https://wanderlog.com/view/pgtfyfjoyj/

https://potofu.me/qqh1vggi

https://wanderlog.com/view/nmsontnajj/

https://www.passes.com/kathyhugheskat

https://wanderlog.com/view/ttugnggxho/

https://say.la/read-blog/124049

https://community.wongcw.com/blogs/1128254/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/ubwacgyah/

https://rant.li/3hf414b12f

https://potofu.me/ff1bqpc0

https://www.metooo.io/u/68974205086d840c5848d08e

https://paper.wf/uhuhydygiceb/pusan-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://potofu.me/6l7hspm5

https://pxlmo.com/fakucbrogo

https://rant.li/ftlw4i49xg

https://www.brownbook.net/business/54151614/маэ-марихуана-гашиш-канабис/

На сайте https://sprotyv.org/ представлено огромное количество интересной, актуальной и содержательной информации на самую разную тему: экономики, политики, войны, бизнеса, криминала, культуры. Здесь только самая последняя и ценная информация, которая будет важна каждому, кто проживает в этой стране. На портале регулярно появляются новые публикации, которые ответят на многие вопросы. Есть информация на тему здоровья и того, как его поправить, сохранить до глубокой старости.

На сайте https://yagodabelarusi.by уточните информацию о том, как вы сможете приобрести саженцы ремонтантной либо летней малины. В этом питомнике только продукция высокого качества и премиального уровня. Именно поэтому вам обеспечены всходы. Питомник предлагает такие саженцы, которые позволят вырастить сортовую, крупную малину для коммерческих целей либо для собственного употребления. Оплатить покупку можно наличным либо безналичным расчетом. Малина плодоносит с июля и до самых заморозков. Саженцы отправляются Европочтой либо Белпочтой.

https://allmynursejobs.com/author/henry350july/

https://allmynursejobs.com/author/scorpioicebot4/

https://www.band.us/page/99544605/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/dmkifycefi/

XEvil6.0は、ほとんどの種類のcaptchaを自動的に解決します,

そのようなタイプのcaptchaを含む: ReCaptcha-2, ReCaptcha-3, Google captcha, SolveMedia, BitcoinFaucet, Steam, +12000

+ hCaptcha, FC, ReCaptcha Enterprize 新しいXEvil6.0でサポートされるようになりました!

1.) 速く、容易、precisionly

XEvilは世界最速のcaptchaキラーです。 その限界、糸数限界を解決しないことを持っていません

2.) いくつかのApiサポート

XEvilは6つ以上の異なる、世界的に知られているAPIをサポートしています: 2captcha.com, anti-captcha (antigate), rucaptcha.com, death-by-captcha, etc.

そのサービスのいずれかに送信できるように、httpリクエストを介してcaptchaを送信するだけで、XEvilはあなたのcaptchaを解決します!

だから、XEvilはSEO/SMM/パスワード回復/解析/投稿/クリック/暗号化/などのための何百ものアプリケーションと互換性があります。

3.) 便利なサポートとマニュアル

購入後、あなたは民間の技術へのアクセスを得ました。サポートフォーラム、Wiki、Skype|Telegramオンラインサポート

開発者はXEvilをあなたのタイプのcaptchaに無料で非常に高速に訓練します-例を送るだけです

4.) XEvilフルバージョンの無料試用版の使用を取得するには?

– Googleで検索してみる “Home of XEvil”

– XEvilユーザーのポート80が開いているIpを見つけることができます(確実にするために任意のIPをクリックしてください)

– そのIpの1つである2captcha APIを介してcaptchaを送信してみてください

– 悪いキーエラーが発生した場合は、別のIPをtruするだけです

– お楽しみください! 🙂

– (そのhCaptchaのための仕事ではありません!)

警告:無料のXEvilデモはReCaptcha、hCaptchaとcaptchaの他のほとんどのタイプをサポートしていません!

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0/

https://odysee.com/@najmonillert

https://allmynursejobs.com/author/hollywinge2002/

Смотрите лучшие сериалы и фильмы онлайн в хорошем качестве без регистрации. На сайте собраны популярные новинки, полные сезоны и редкие проекты, доступные бесплатно 24/7. Удобный интерфейс и быстрый доступ к контенту для комфортного просмотра на любом устройстве: https://lordserialofficial.ru/

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/ehczvebtyb/

https://bio.site/bpogycwi

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/bvyigogyfi/

https://rant.li/vmyfohucaca/maribor-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://hub.docker.com/u/liousgloria112003

https://pxlmo.com/lomikpozitivik1992

https://community.wongcw.com/blogs/1128724/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0

https://wanderlog.com/view/bbntuzfwzs/

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%A3%D0%B1%D1%83%D0%B4%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8/

https://rant.li/ngeohacluh/rodos-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://bio.site/ofwadahod

https://www.band.us/page/99564016/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/kygnlpud/

https://hub.docker.com/u/acostarose1989

https://rant.li/ebplaofago/benidorm-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://rant.li/abzveocedub/stokgol-m-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://bio.site/tacacagy

https://odysee.com/@mantkalqisi

https://hoo.be/ecifuhygaeeb

https://git.project-hobbit.eu/ucegogygtefi

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/wahooigoecn/

https://wanderlog.com/view/ampmwknqcl/

https://say.la/read-blog/124040

https://allmynursejobs.com/author/bigbossdancingman0/

https://hub.docker.com/u/GeraldBarkerGer

Компания «СХТ-Москва» предлагает автомобильные, карьерные, складские и железнодорожные весы. Продукция соответствует новейшим требованиям по надежности и точности. Гарантируем быстрые сроки изготовления весов. https://moskva.cxt.su/products/avtomobilnye-vesy/ – здесь представлена видео-презентация о компании СХТ. На ресурсе узнаете, как изготовление весов происходит. Придерживаемся лояльной ценовой политики и предоставляем широкий ассортимент продукции. Стремимся удовлетворить потребности и требования наших клиентов.

https://say.la/read-blog/123888

https://t.me/individualki_kazan_chat

https://potofu.me/jzq3lu2b

https://www.passes.com/itorosagni

https://wanderlog.com/view/opswynqyek/

https://bio.site/ybadedide

https://rant.li/ogkogydqyg/agadir-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://www.brownbook.net/business/54152912/тинос-амфетамин-кокаин-экстази/

https://wanderlog.com/view/ygovooiyxj/

https://potofu.me/if00ym7b

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/yeacogcea/

https://www.band.us/page/99557525/

https://rant.li/erptitq9aa

https://git.project-hobbit.eu/boacugfybiby

https://www.brownbook.net/business/54152896/золотые-пески-кокаин-мефедрон-марихуана/

https://www.rwaq.org/users/stangazbyna-20250809013748

Школа стройки и ремонта. Все самое интересное и важное о стройке и ремонте. Также полезные статьи по выбору дизайна интерьера, уходу за садом и огородом, крутые лайфхаки, консультации специалистом и многое другое на страницах нашего блога https://propest.ru/

https://hub.docker.com/u/nosovamaaza

https://rant.li/yiohbwugagio/shchetsin-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://potofu.me/85fd3989

https://paper.wf/ibiclodcc/filippiny-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/muhefiduai/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/adooheid/

https://allmynursejobs.com/author/uffingbury269/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/ageibiouca/

https://bio.site/uhuhkjogy

https://potofu.me/09rmx90a

https://www.rwaq.org/users/aving29frank-20250808221209

https://rant.li/tadkvygugyd/liverpul-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://www.themeqx.com/forums/users/abaguhjaf/

https://ucgp.jujuy.edu.ar/profile/kygnlpud/

https://odysee.com/@roatruzik

https://paper.wf/toubnoafyb/poznan-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

Все самое интересное на самые волнующие темы: любовь и деньги https://loveandmoney.ru/

https://potofu.me/obp8gheo

https://paper.wf/kobugahihady/italiia-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://rant.li/vobaceafyfo/tiraspol-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://www.passes.com/kbajyxader

https://www.rwaq.org/users/lomikpozitivik1992-20250808153240

XEvil5.0は、ほとんどの種類のcaptchaを自動的に解決します,

そのようなタイプのcaptchaを含む: ReCaptcha-2, ReCaptcha v.3, Google captcha, Solve Media, BitcoinFaucet, Steam, +12k

+ hCaptcha, FC, ReCaptcha Enterprize 新しいXEvil6.0でサポートされるようになりました!

1.) 速く、容易、precisionly

XEvilは世界最速のcaptchaキラーです。 その限界、糸数限界を解決しないことを持っていません

2.) いくつかのApiサポート

XEvilは6つ以上の異なる、世界的に知られているAPIをサポートしています: 2Captcha, anti-captcha (antigate), rucaptcha.com, death-by-captcha, etc.

そのサービスのいずれかに送信できるように、httpリクエストを介してcaptchaを送信するだけで、XEvilはあなたのcaptchaを解決します!

だから、XEvilはSEO/SMM/パスワード回復/解析/投稿/クリック/暗号化/などのための何百ものアプリケーションと互換性があります。

3.) 便利なサポートとマニュアル

購入後、あなたは民間の技術へのアクセスを得ました。サポートフォーラム、Wiki、Skype|Telegramオンラインサポート

開発者はXEvilをあなたのタイプのcaptchaに無料で非常に高速に訓練します-例を送るだけです

4.) XEvilフルバージョンの無料試用版の使用を取得するには?

– Googleで検索してみる “Home of XEvil”

– XEvilユーザーのポート80が開いているIpを見つけることができます(確実にするために任意のIPをクリックしてください)

– そのIpの1つである2captcha APIを介してcaptchaを送信してみてください

– 悪いキーエラーが発生した場合は、別のIPをtruするだけです

– お楽しみください! 🙂

– (そのhCaptchaのための仕事ではありません!)

警告:無料のXEvilデモはReCaptcha、hCaptchaとcaptchaの他のほとんどのタイプをサポートしていません!

Официальный Telegram канал 1win Casinо. Казинo и ставки от 1вин. Фриспины, актуальное зеркало официального сайта 1 win. Регистрируйся в ван вин, соверши вход в один вин, получай бонус используя промокод и начните играть на реальные деньги.

https://t.me/s/Official_1win_kanal/4251

https://muckrack.com/person-27436640

https://potofu.me/hb7v46cc

https://pxlmo.com/delwrichie

https://bio.site/vyyaogaah

https://allmynursejobs.com/author/bigbossdancingman0/

https://www.brownbook.net/business/54152317/люблин-марихуана-гашиш-канабис/

https://paper.wf/oyodyfabu/bagamskie-ostrova-kupit-ekstazi-mdma-lsd-kokain

https://wanderlog.com/view/shhidmjsdp/

https://www.band.us/page/99568653/

https://swordofrage977.bandcamp.com/album/borrow

https://rant.li/zotkg0ty4l

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD/

https://say.la/read-blog/124300

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%97%D1%83%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8/

https://potofu.me/3gj194gb

https://www.themeqx.com/forums/users/kefyceebygyd/

https://bio.site/ybebefjace

https://git.project-hobbit.eu/pguciufg

https://wanderlog.com/view/vgtkqjiktl/

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/

https://hoo.be/tygybpyfh

https://www.band.us/band/99544880/

https://paper.wf/igafkiifoho/nansi-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

Блог с актуальной новостной информацией о событиях в мире. Мы говорим об экономике, политике, обществе, здоровье, строительстве и о других важных направлениях https://sewingstore.ru/

http://center-2.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=21984#postid-41811

https://www.band.us/band/99545079/

https://git.project-hobbit.eu/cecridqx

dragonmoney

https://moskva.kamrbb.ru/?x=read&razdel=9&tema=10&start=0#new

https://beteiligung.stadtlindau.de/profile/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%B4/

https://pxlmo.com/howardkizarugrand

https://www.montessorijobsuk.co.uk/author/ougeycqaogea/

https://www.floristic.ru/forum/groups/moskva-d1187-trashexpert-novosti-reitingi-obzory.html#gmessage1723

https://git.project-hobbit.eu/aygbqabic

https://paper.wf/ugyfybyfogry/niderlandy-kupit-kokain-mefedron-marikhuanu

https://community.wongcw.com/blogs/1128578/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0

https://rant.li/ttjoftseh/kristiansann-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

https://wanderlog.com/view/rjllvyhbqv/

https://www.brownbook.net/business/54154002/кордова-марихуана-гашиш-канабис/

На сайте https://mantovarka.ru представлено огромное количество рецептов самых разных блюд, которыми вы сможете угостить домашних, родственников, близких людей. Есть самый простой рецепт манной каши, которая понравится даже детям. С этим сайтом получится приготовить, в том числе, и сложные блюда: яблочное повидло, клубничный сок, хлеб в аэрогриле, болгарский перец вяленый, канапе на крекерах и многое другое. Очень много блюд для правильного питания, которые понравятся всем, кто следит за весом. Все рецепты сопровождаются фотографиями, красочными картинками.

https://rant.li/1g9z4iol85

https://paper.wf/raygqofugu/praga-kupit-gashish-boshki-marikhuanu

debaltsevoty.ru

makeevkabest.ru

makeevkabest.ru

antracitfel.ru

mariupolper.ru

dokuchaevskul.ru

Все про политику, культуру, туризм и шоу бизнес. Также полезные статьи про медицину и обзор событий в мире ежедневно в нашем блоге https://agyha.ru/

Все самое важное и интересное за прошедшую неделю. Новости общества, культуры и экономики, а также достижения науки и автопрома https://comicsplanet.ru/

yasinovatayahe.ru

makeevkatop.ru

Грузоперевозки и логистика высокого уровня

ЗАО “ЮНН” предлагает высококачественные транспортные услуги по

доставке грузов различного тоннажа и объемов по всей территории

России. Наш опыт позволяет оперативно решать любые задачи наших

клиентов, будь то доставка внутри Нижнего Новгорода и

Нижегородской области или транспортировка груза в любую точку

нашей огромной страны. https://tdstyling.ru/

antracithol.ru

gorlovkaler.ru

Автозапчасти и аксессуары для вашего автомобиля

Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей, автомобильных

аксессуаров и оборудования как для владельцев легковых

автомобилей, так и для корпоративных клиентов. Наши поставщики

включают оптовые склады и официальных дилеров в России, ОАЭ,

Германии и США. Мы гарантируем максимально низкие цены на

доставку запчастей с конкретного склада поставщика до

конкретного покупателя. Наши ценности — наши клиенты и наши

сотрудники.

https://jaecoo-avtorussbutovo.ru/

Автосервис и запчасти для вашего автомобиля

Многие годы мы предоставляем широкий спектр услуг по ремонту

автомобилей, точной диагностике и продаже автозапчастей как

для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Наши

специалисты используют профессиональное оборудование и

гарантируют высокое качество обслуживания. Мы обеспечиваем

прямые поставки запчастей без переплаты и предлагаем различные

формы оплаты. В нашем автосервисе вы получите консультацию по

необходимым работам и запчастям, а также бесплатную стоянку в

период ожидания деталей. https://talisman-avto.ru/

antracitfel.ru

Грузоперевозки и логистика высокого уровня

ЗАО “ЮНН” предлагает высококачественные транспортные услуги по

доставке грузов различного тоннажа и объемов по всей территории

России. Наш опыт позволяет оперативно решать любые задачи наших

клиентов, будь то доставка внутри Нижнего Новгорода и

Нижегородской области или транспортировка груза в любую точку

нашей огромной страны. Электронная почта TD Styling

gorlovkarel.ru

makeevkabest.ru

XEvil5.0は、ほとんどの種類のcaptchaを自動的に解決します,

そのようなタイプのcaptchaを含む: ReCaptcha v.2, ReCaptcha v.3, Google, Solve Media, BitcoinFaucet, Steam, +12k

+ hCaptcha, FC, ReCaptcha Enterprize 新しいXEvil6.0でサポートされるようになりました!

1.) 速く、容易、precisionly

XEvilは世界最速のcaptchaキラーです。 その限界、糸数限界を解決しないことを持っていません

2.) いくつかのApiサポート

XEvilは6つ以上の異なる、世界的に知られているAPIをサポートしています: 2captcha.com, anti-captcha (antigate), RuCaptcha, death-by-captcha, etc.

そのサービスのいずれかに送信できるように、httpリクエストを介してcaptchaを送信するだけで、XEvilはあなたのcaptchaを解決します!

だから、XEvilはSEO/SMM/パスワード回復/解析/投稿/クリック/暗号化/などのための何百ものアプリケーションと互換性があります。

3.) 便利なサポートとマニュアル

購入後、あなたは民間の技術へのアクセスを得ました。サポートフォーラム、Wiki、Skype|Telegramオンラインサポート

開発者はXEvilをあなたのタイプのcaptchaに無料で非常に高速に訓練します-例を送るだけです

4.) XEvilフルバージョンの無料試用版の使用を取得するには?

– Googleで検索してみる “Home of XEvil”

– XEvilユーザーのポート80が開いているIpを見つけることができます(確実にするために任意のIPをクリックしてください)

– そのIpの1つである2captcha APIを介してcaptchaを送信してみてください

– 悪いキーエラーが発生した場合は、別のIPをtruするだけです

– お楽しみください! 🙂

– (そのhCaptchaのための仕事ではありません!)

警告:無料のXEvilデモはReCaptcha、hCaptchaとcaptchaの他のほとんどのタイプをサポートしていません!

http://xrumersale.site/

gorlovkaler.ru

antracithol.ru

enakievoler.ru

Грузоперевозки и логистика высокого уровня

ЗАО “ЮНН” предлагает высококачественные транспортные услуги по

доставке грузов различного тоннажа и объемов по всей территории

России. Наш опыт позволяет оперативно решать любые задачи наших

клиентов, будь то доставка внутри Нижнего Новгорода и

Нижегородской области или транспортировка груза в любую точку

нашей огромной страны. Каталог товаров TD Styling

Автозапчасти и аксессуары для вашего автомобиля

Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей, автомобильных

аксессуаров и оборудования как для владельцев легковых

автомобилей, так и для корпоративных клиентов. Наши поставщики

включают оптовые склады и официальных дилеров в России, ОАЭ,

Германии и США. Мы гарантируем максимально низкие цены на

доставку запчастей с конкретного склада поставщика до

конкретного покупателя. Наши ценности — наши клиенты и наши

сотрудники.

https://jaecoo-avtorussbutovo.ru/

debaltsevoer.ru

Автосервис и запчасти для вашего автомобиля

Многие годы мы предоставляем широкий спектр услуг по ремонту

автомобилей, точной диагностике и продаже автозапчастей как

для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Наши

специалисты используют профессиональное оборудование и

гарантируют высокое качество обслуживания. Мы обеспечиваем

прямые поставки запчастей без переплаты и предлагаем различные

формы оплаты. В нашем автосервисе вы получите консультацию по

необходимым работам и запчастям, а также бесплатную стоянку в

период ожидания деталей. Диагностика + подбор необходимых деталей

yasinovatayahe.ru

yasinovatayate.ru

debaltsevoer.ru

debaltsevoty.ru

mariupolper.ru

gorlovkaler.ru

makeevkabest.ru

Автозапчасти и аксессуары для вашего автомобиля

Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей, автомобильных

аксессуаров и оборудования как для владельцев легковых

автомобилей, так и для корпоративных клиентов. Наши поставщики

включают оптовые склады и официальных дилеров в России, ОАЭ,

Германии и США. Мы гарантируем максимально низкие цены на

доставку запчастей с конкретного склада поставщика до

конкретного покупателя. Наши ценности — наши клиенты и наши

сотрудники.

Скидки по программе Trade-in до 500 000 ?

Автосервис и запчасти для вашего автомобиля

Многие годы мы предоставляем широкий спектр услуг по ремонту

автомобилей, точной диагностике и продаже автозапчастей как

для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Наши

специалисты используют профессиональное оборудование и

гарантируют высокое качество обслуживания. Мы обеспечиваем

прямые поставки запчастей без переплаты и предлагаем различные

формы оплаты. В нашем автосервисе вы получите консультацию по

необходимым работам и запчастям, а также бесплатную стоянку в

период ожидания деталей. https://talisman-avto.ru/

volnovaxaber.ru

antracithol.ru

yasinovatayate.ru

yasinovatayate.ru

enakievofel.ru

https://enakievofel.ru

На сайте https://us-atlas.com/ изучите атлас как Южной, так и Северной Америки в самых мельчайших подробностях. Все карты отличаются безупречной детализацией. Перед вами самые подробные и большие географические карты, которые помогут расширить мировоззрение и лучше изучить страны. Здесь вы найдете все, что нужно, чтобы составить правильное впечатление. Все карты, которые находятся на этом сайте, можно легко напечатать. Есть не только города, но и небольшие поселения, провинции, с которыми ознакомится каждый желающий.

antracithol.ru

https://dokuchaevsked.ru

https://gorlovkaler.ru

alchevskter.ru

https://enakievofel.ru

mariupolol.ru

https://yasinovatayahe.ru

https://gorlovkarel.ru

makeevkabest.ru

https://makeevkabest.ru

На сайте https://moregam.ru представлен огромный выбор игр, а также приложений, которые идеально подходят для Android. Прямо сейчас вы получаете возможность скачать АРК, ознакомиться с содержательными, информативными обзорами. Регулярно появляются увлекательные новинки, которые созданы на русском языке. Перед вами огромный выбор вариантов, чтобы разнообразить досуг. При этом вы можете выбрать игру самого разного жанра. Вы точно не заскучаете! Здесь представлены аркады, увлекательные викторины, головоломки, гонки.

https://debaltsevoty.ru

mariupolol.ru

https://alchevskhoe.ru