森と共に暮らすをサポートしていくにあたり、必ず物件を扱う場面が出てきます。

そこだけ不動産屋さんに依頼してくださいでは、仕事として片手落ちNGです。

自分自身が森の暮らし物件さがしで苦労してきたので、こうしてほしいことも山ほどあります。

ここは踏ん張って不動産業も始めないといけない。

そんな思いに立ったのが森プラス事業を構想し始めた頃。

何はさておき、宅建士資格を取らないと始まりません。

資格勉強からスタート、宅建業免許取得に至るまでのプロセスを実体験ベースでまとめています。

森プラス開業当時のリアル、中高年からでも新しいことは始められるという事例のひとつとして参考にしてください。

開業までに要する期間

まず、不動産業を志してから免許取得に至るまでどんなスケジュールになったのかから入ります。(ちなみに現在進行形です)

結論から言うと、予想をはるかに超える時間と手間と費用が掛かりました。ざっと下記の通りです。

| 宅建試験の勉強スタート | 2022年12月 |

| 宅建試験 | 2023年10月15日 |

| 宅建試験の合格発表 | 2023年11月21日 |

| 登録実務講習の申込 | 2023年12月初 |

| 登録実務講習 | 2024年1月6~7日 |

| 宅建士登録の必要公的書類入手 | 2024年1月9日 |

| 宅建士登録の申請手続き | 2024年1月15日 |

| 宅建士登録 | 2024年1月26日 |

| 宅建士免許証交付 | 2024年3月8日 (※交付申請は2月19日) |

| 宅建業免許の申請 | 2024年12月3日 (※事務所セルフビルドに時間を要す) |

| 宅建業免許取得 | 2025年3月5日 (※セルフビルド事務所イレギュラーで時間を要す) |

| 不動産保証協会への入会申込 | 2025年3月10日 |

| 弁済業務保証金分担金の供託 | 2025年3月27日 |

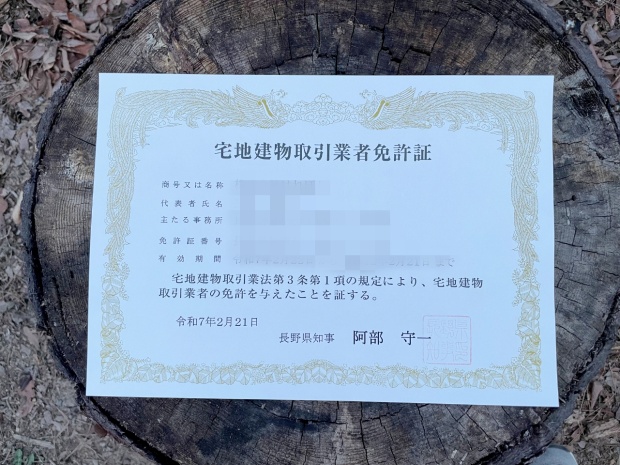

| 宅建業免許取得 | 2025年3月27日(交付日は2月21日) |

| 宅建業開業 | 2025年4月1日 |

不動産業開業に必要な費用

次に開業するのにどんな費用が発生するのかをまとめました。後から後から思わぬものが出てきます。あらかじめおさえておいた方が慌てずに済みます。

| 宅建試験受験料 | 8,200円 |

| 登録実務講習受講料(早割りを適用) | 16,000円 |

| 宅建士登録申請手数料 | 37,000円 |

| 宅地建物取引士証交付料 | 4,500円 |

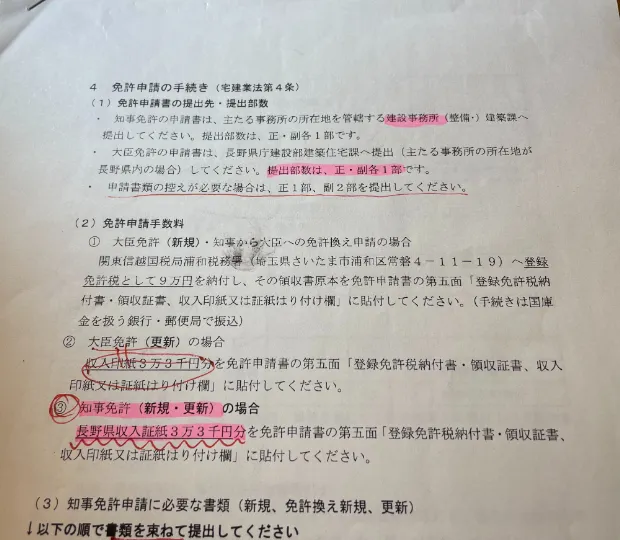

| 宅建業免許申請手数料(知事免許) | 33,000円 |

| 事務所開設費 | 形態により変動 |

| 全日本不動産協会入会費 | 720,000円 |

| 保証協会入会費 | 200,000円 |

| 保証協会|弁済業務保証金分担金 | 600,000円 |

宅建業免許には独立した事務所開設が必須になります。賃貸するというのが通常である意味一番お金が掛かります。

(僕の場合は森の暮らしということで自前で建設、材料費が必要費用という特殊な事例になります)

申請手続きには全て法定費用がついてまわります。一つひとつがそれなりです。頭に置いておいた方がいいです。

行政書士などのサポートを受けたら上記に手数料がプラスになります。

宅建資格の勉強

何はさておき資格取得。これまで国家資格なんて縁はなし。合格率も10数%と難関みたいです。

森の開拓、家づくりの真っ只中、使える時間も限られます。でもやるしかありません。

市販本での独学4ヶ月

資格学校へ入ってまでとは思えない。まずは参考書で独学しようと始めました。

書店に行って売れ筋そうな本を手に取ります。

全体に目を通し、試験日までの日数をふまえ、どんなスケジュールでやっていけばいいかを決めます。

この頃、現場フィールドではセルフビルドの家の基礎づくりが進行中。

現場から戻ると作業でヘトヘト。

そんな一日の中で時間が確保できるのは朝だけ。まずは1日1時間の勉強を課せました。

どうしても合格したいという気持ちがあったので、とりあえず毎日続けることはできました。

テキストを何度も通読する的なことが書いてあったので、2巡、3巡と繰り返します。

4ヶ月ほど経ったとき、「やれどもやれどもなかなか頭に入らない」「これって試験につながってないのでは?」と疑問を感じるようになります。

そう、手応えがないのです。

通信講座に切り替えて5ヶ月

勉強のやり方を見直さないといけない。思い直すようになりました。

「独学だけでは難しいかも」資格勉強をしてきた知り合いからの助言も後押しに。

もう残された時間がありません。やると決めたらすぐに注文しないと。

通信講座おすすめ記事などを参考に絞り込んでいきます。

候補になったのがフォーサイト。3ヶ月スピード合格、合格点クリアがゴールというフレーズが目を引きます。

受講料7万円弱は中くらいで、家建築でお金が要るなか痛いけど、躊躇している余裕はありません。

その場で即申し込み。不合格のときは条件を満たせば全額返金保証があるというのも自信がありそうに感じました。

結果、これが良い選択になりました。

通信講座進め方のポイント

5月半ばから前日までの通信講座が始まります。専用の管理システムがあり、試験日までに今から何をどこまでやれば間に合うかが自動でカレンダーになります。

あとはそれをひたすら守るを日々励していきます。日々の進捗は一緒に送られてきたスケジュール帳で記録していきました。

遅れが出たらできるだけ早めに取り返すことを繰り返しました。

毎朝の勉強は一日も欠かさず続けました。やらないと罪悪感にさいまなれる感じ。

当初1時間でしたがぜんぜん間に合わないため、2時間、2時間半、3時間と増やしていきました。

直前2ヶ月前くらいから図書館に通い始めました。

周囲がみんな勉強している空気感の中、3時間、4時間と集中。この年になって初めて図書館の良さを実感する日々になりました。

振り返ると、結果が出た自分なりに感じたいくつかのポイントがあります。

- 日割りスケジュール管理があると「あと○日」で追い込んでいける

- 「あと何日しかない」ではなく、具体的に日にちを書き出し、やることを書く

- 遅れた分を取り戻そうとモチベーションが上がる

- 動画⇔テキストで反復できるしくみをつくる

- その日やった内容、問題数、時間を記録して自信につなげる「○○時間、○○問」

- おもしろがってやる方が頭に入る

- 覚えるページを絵で頭に焼き付ける

- この講座と決めたら最後まで信じてやり切る(他へ浮気しない)

- 独学は良くない「資格試験は独特、受かるための勉強法がある」

- 試験当日は笑顔で出かけ、笑顔で帰る

最終週は詰めに詰め、51時間も勉強していました。過去問は8~10巡、通信講座の通算勉強時間が435時間、それまでの独学を合わせると570時間。最後の自信に変えました。

民法は後回し

科目の中で超難関だったのが民法。文章を読んでも理解できないし、頭に入ってきません。

こだわると他ができなくなるので、ある意味捨てて掛かりました。

それなりに出題数があり、どうするか悩みましたが理解できないことは外すしかありません。

できるところで確実に点を取れるようになる、余った時間で取り組むというのが得策と思います。

最後の神頼み

試験前日の神頼み。近所の神社へお参りとお守り。あとは神のみぞ知る。まさにそんな感じでした。

宅建試験当日

試験当日はドキドキもの。朝から試験会場へ向かうまでの間、あやふやなところを総チェック。

図書館に場所をかえてやるけど、もうほぼ頭に入りません。

試験会場はホテルの一室。100人くらいいたかなあ?緊張ボルテージは最高潮。雰囲気にのまれるとはまさにこのことを言います。

試験開始まで会場内で1時間くらいの待機があります。

結構落ち着かないので、ここで何をするかあらかじめ決めておいた方が心が休まります。

試験開始。ページをめくると今年の法改正がらみの問題がそれなりに出題されていました。

「えっ?そこなの」いきなり面喰らいつつ、そこから2時間脇目もふらず必死で取り組みました。

本当に最後の10秒まで突っ走ったという感じ。今でもあの日の感覚が蘇るくらい。

2時間といってもほとんど余裕がないので、確実に答えられるものからマークしていくのが得策です。

迷った問題を2つほど最後で書き直す。最初の直感が大事と講座では教わりましたが一か八か。結果変えたことが功を奏しました。

手元に何を選んだか書いておくのを何問か忘れるくらい時間がいっぱいいっぱい。

そのせいで正確な自己採点ができないという失態をやらかしてしまいました。

試験を終え会場を出たときは落ちたと思いました。予想通り民法が難解だったのに加え、法改正が引っかかったからです。

ただ終わったときの解放感は忘れられません。人生で3本の指に入ると思います。

合格通知

試験が終わるとまもなく各資格学校から模範解答例と合格予想点が公開されます。

本当はすぐに自己採点というところ、怖くてできませんでした。少しの間放置。

3日ほどして腹を決めて自己採点。答えを書いていないあやふやなところを加味しても36〜38点になりそうです。

うん?結構いけてる。えっ!もしや!

淡い期待が生まれました。

待つこと1ヶ月、郵便屋さんが届けてくれた書留封筒には感激しました。

また一年やらないといけないなあ・・・と半分あきらめモード。勉強をやらずに済むのが何よりうれしかったです。

登録実務講習

さあこれでどんどんいけると思ったら、簡単ではありません。

実務経験のない人は国交大臣指定の講習を受ける必要があります。

どこで受けるんだろう?県のホームページをみてもリンクがあるだけ。

いろいろ調べると民間の資格学校でやっていることがわかりました。こうして調べる時間が余分ですよね。

講習をやっているのが東京などの都市部だけ。僕は長野県申請。都市部で受けて大丈夫なのか県の窓口に確認しました。

受講日で最も近い日程だったのが年明け1/6、7。迷わず申し込みました。

有料講座で早割値引きでも16000円ほど。またお金が要るの!という感じです。

申し込むと先にテキストだけ送ってきます。最終日には修了試験があるとのこと。ここにきてまた試験なの?勘弁してよ!です。

絶対に前進しないと!そのために受講当日までの1ヶ月予習をやりました。今までの自分ではあり得ません。

受講は2日間。朝から夕方まで缶詰め。50人くらいいたでしょうか。

物件調査、媒介契約、重要事項説明、37条契約などを事例で演習する内容。まさに実務。

講師は学校の先生と思いきや、現役の不動産業を営む人。臨場感があって勉強になりました。

試験としてはここをマークしてと教えてくれるので絞り込みができます。

ヒヤヒヤしながら何とか試験をパス、晴れて修了証をもらいました。

またまた解放感に浸ります。もう試験は懲り懲りです。

宅建士登録の申請

宅地建物取引士として業務に従事しようとする場合は、受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません。

宅建士登録で必要な書類

いよいよ宅建士登録。必要書類を確認します。受験した長野県のホームページをチェックします。「長野県宅建登録」で何度見にいったことか・・・

登録申請書、誓約書、住民票は自分で書くもしくは簡単に入手できます。

ちなみに登録申請書は記入の仕方がわからない箇所があったので空欄にしました。

提出書類の中で見慣れないものが、身分証明書と登記されていないことの証明。

身分証明書とは、禁治産(きんちさん)・準禁治産、成年後見、破産の有無を証明するものです。

禁治産とは、常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと。民法用語、難しいですよね。

本籍地のある役所で入手します。手数料300円。本籍が現住所と異なる場合は郵送手配が必要になるでしょう。

その分、日数を読んでおかないとスケジュールが狂ってしまいますよね。

登記されていないとは、成年被後見人、被保佐人、被補助人とし家庭裁判所の審判を受けていないという証。資格登録や営業許可申請で必要になるものです。

法務局に出向くことになります。僕の場合はたまたま町にいたので、直接東京法務局へ行きました。手数料300円収入印紙です。

あと試験合格証書のコピー(原本持参)と登録実務講習修了証明の原本で揃います。

建設事務所窓口で申請

長野県の場合は地域ごとに出先があります。担当部署は建設事務所と呼ばれるところ。最寄りの佐久建設事務所の建築課へ出向きました。

合同庁舎という建屋の中にありました。ちなみに保健所などもここに入っています。

唐松を使ったエレベーターの壁。いい感じです。

建築課という部署が窓口です。

申請書の書き方でわからなかった箇所は空欄にして持参。

一つひとつ丁寧に教えていただきました。というか、もう少しわかりやすくなるといいのに。

添付書類を確認して受理。この後、登録通知が来て、免許証の交付申請、カードが届くという流れ。

ここで一つハプニングが。申請手続きは37000円。思い込みで収入印紙を買ってしまいました。県への支払いは「収入証紙」なんですね。そんな違い、初めて知りました。

収入証紙は窓口で購入できるのでその場で手続きできます。あらかじめ買ってしまった収入印紙の返金がどうなるのかで右往左往。

税務署に訊きに行くと「うちでは還付できません」といった的外れな回答。結局、購入したコンビニへ持ち込んで返金してもらいました。

一瞬できないのかと慌てました。役所手続きはややこしい話がついてまわります。

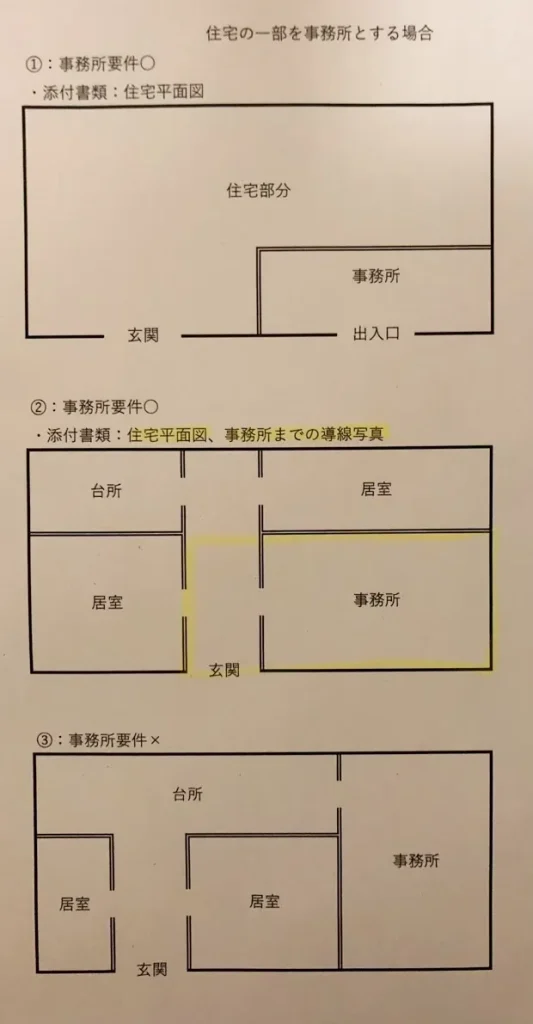

もう一つの懸案だった宅建業免許登録の事務所について質問しました。どうすれば自宅併用にできるのか?そもそもできないのか?というあたり。

事務所は独立しているというのが大原則。住宅の一部を事務所にするときは、事務所が完全に仕切られているか、玄関から居間や台所を通らずに事務所へ行ける導線がある場合のみOK。

生活空間を通って事務所という場合はNG。

現状建てている家では難しいので、倉庫予定地を事務所にするのはどうかと再度質問。

すると、宅建業としては問題ないが、建築確認的にチェックが入るとのこと。

人がいることの安全性、窓の大きさ、換気、消防関係などが確認できる図面と写真が必要になるとの解説。

一級建築士と相談してくださいという話になりました。

説明書類がすぐに出てきたところをみると、おそらく自宅を事務所にしたいという人が多いのだと思います。

事務所を構えるとコストが掛かる。できるだけお金を掛けたくないのが人情ですよね。

書類の整備で数回通う、県の審査で30~40日、通知が来て、信用協会へ登録といった流れで、スムーズにいって最低3〜4ヶ月も掛かるとの話。

いやあ前途多難です。やるしかないですが。

不動産の開業はそれなりに多いとのこと。ここの場合、軽井沢という特殊なエリアがあるからと言っていました。

一方で閉鎖もそれなりにあるらしい。興味深い話でした。

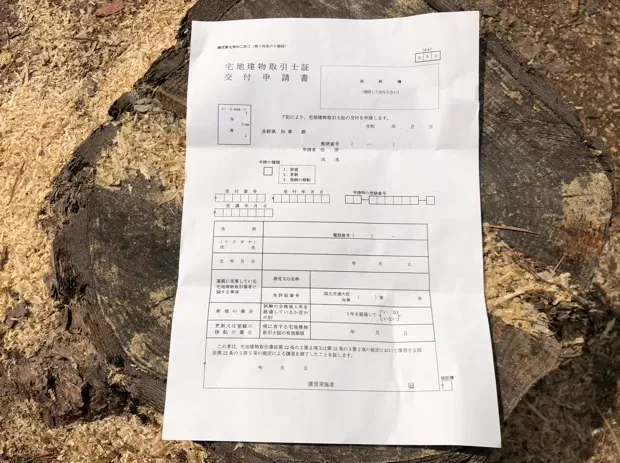

宅建士証の交付申請

宅建士は登録が完了した後、免許証交付を改めてしないといけない流れになっています。二度手間ですがルールなのでしょうがないですね。

登録が完了すると通知が来るとの話でした。が、1ヶ月以上過ぎても音沙汰がありません。たまらず窓口へ電話しました。

すると「1/28に完了しています」との返答。「えっ?」という感じです。

通知が県庁から送られているそうですが手元に届いていないという状態でした。

登録が終わっていたら免許交付手続きができるかと質問。申請書が窓口にあるのでできるとの回答。すぐさまその足で建設事務所へ向かいました。

交付申請料4,500円と写真2枚が必要になります。

細かい話ですが、証明写真はきちんとした服装であらかじめ撮っておいた方がいいです。その都度撮影すると余分なお金が掛かります。

申請から2~3週間で免許証ができるみたい。また通知が来るそうで、再度窓口に取りに行く段取りです。

通常だと登録申請から免許証交付まで1ヶ月半程度と言っていました。

待つこと3週間、県から書類が来ました。建設事務所へ出向きやっと交付。

証を手にすると実感が湧きます。形はできた、あとは中味をつくっていかないといけません。

それにしても役所手続きは2度手間、3度手間、時間とお金がその都度かかる。何とかならないものでしょうか。

宅建業免許の申請

申請書類の準備

申請書類は自分で書けるところを埋めて、わからないところのみ空欄にして役所へ持ち込むというやり方になります。

書式は県のホームページからダウンロードできます。

記入要領と記入例を何度も読み返しながら書いていきます。複雑なもの、見慣れない用語が出てきてややこしいですが、想像したよりは書ける内容でした。

宅建士登録のときに添付した身分証明書と登記されていないことの証明書がもう一度必要になります。東京法務局、本籍のある市役所へ足を運びました。

事務所のセルフビルド

残す書類は事務所の写真のみ。これだけは現物がないと作れません。別荘地内の格安物件を見つけるか、それとも敷地内に小さな事務所をつくっていくか・・・。いろいろと悩みましたがセルフビルドにすることに決定。

ここからの道筋が難航しました。予定地の周囲の木の特殊伐採、建物材料の納品など業者さん任せのものは自分でコントロールできません。

これだけで数ヶ月の待ち時間。併せて間で出る町での仕事、身内の弔事など予想できないこともはさまりました。

森と町を行き来、ヤキモキしながら作業を進めていきました。そうこうしながらやっと完成したのが12月初旬。年内ぎりぎりで申請にこぎつけることができました。

当初は秋までと思っていたスケジュールはもろくも崩れてしまいました。

免許書類の提出

事務所の写真の撮り方などもネットで調べながら準備。必要書類を抱え、緊張でドキドキしながら建設事務所へ出向きます。

担当者は宅建士登録のときと同じ人でした。「たしか1年前に登録されましたよね?いよいよ始めるんですね!」

憶えてくれてうれしい気持ち。では拝見しましょうと一枚一枚をチェック。わからなかったところには付箋を付けて持参しました。

「ここまで揃えていただけるのは稀。ありがたいです」とお褒めの言葉。何度も何度も見直した甲斐があります。

法人役員の書類が不足していた以外は問題なし。後日送ればOKとのこと。収入証紙33,000円を買って当日受理という予想外の展開に。

やった!喜んで帰路に着こうとしたのですが、一点気になる点がありました。母屋と同じ敷地に建てた事務所ということを伝えてなかったことです。

やっぱり言っておかないと後でチェックが入ると余計にややこしくなるかも?もう一度事務所へ戻り説明します。

すると、このことが難題へと発展。建築基準法を担当する隣りの部署の担当者も交えた協議になってしまいました。

ちなみに建設事務所は宅建業法として確認する部署と建築基準法として確認する部署で分かれています。

事務所は建築基準法として審査に通らないとアウトになるんですね。

協議の焦点は、事務所が母屋と可分なのか不可分なのかという点、それによって宅建業法の事務所としてどうなるかという難しい内容。

サポーター建築士にその場で電話で問い合わせ、確認なども行い条件付きで受理。いやあ、やっぱり難産でした。

ここでは書類の確認のみで、これから県で中身の審査で2ヶ月、その後、信用協会手続きで1ヶ月、合計最低でも3ヶ月掛かるとのこと。

開業は来春というイメージ。ほんと長い長い道のり、今後何も起こらないことを祈る・・・

超難航の事務所問題

と思いきや、どんでん返しが起こります。建設事務所内、上司のところでストップしまう事態に。「母屋の平面図を持って一度来所してください」とのこと。年末で予定びっしりの中、何とかやりくりして役所へ出向きました。

するとその日、上司がお休みになって結論が出ない状態。「ええ〜っ」という感じ。そんな中、担当者は「何とか通してあげたい」と言いながら一生懸命に応対してくれたのが印象的でした。

後日、上司がいるときに再度役所へ。「建築基準法上、同じ敷地内に別棟で事務所を建てるときは敷地分割がされていないとNG」というのが理由でした。

離れ的な建物で事務所を設けようと考えていたのですが、「住宅と事務所は不可分にはならない」との見解。

前回訪問時、担当者レベルではクリアしたような話だったのですが、どうしようもないとキッパリ。食い下がっても意味がなさそう、引き下がるしかありません。

事務所という表現が紛らわしいのですが、実際は店舗扱いになるわけですね。そうすると確かに引っかかります。

敷地分割となると接道が必須。現状、接道は取れないので建物を生かす方法はありません。

やむを得ず、他の方法も含め選択肢を考えることにしました。1年がかりで必死に建てた事務所が使えない。めちゃくちゃ悔しい思いで帰路に着いたことを思い出します。

お隣りさん接道交渉

母屋を事務所とプライベートに分けて申請する、ゲストハウスとして賃貸しようとしている物件を事務所として申請するなどいくつかの選択肢を考えました。

ただどれも何かしら問題が出そうです。「ここはお隣りさんに相談するしかない!」腹を決めました。

2024年も暮れかかるる30日、先方へ伺い事情を話しました。すると快く承諾いただく結果に。

役所への確認は残っていますが、何とか年を越せそうです。感謝の言葉もありません。

サポーター建築士に接道図面案を書いてもらい、年明け建設事務所へリベンジ。

2項道路、セットバックがどうのこうのと突っ込みがあり、一時は母屋の建築確認が危ういといった話にまで発展。

真っ青になりましたが、丹念に説明して図面の書き方を確認、前に進むことに。

達成感というよりハンパない脱力感にさいなまれました。

翌日、サポーター建築士と経過を打ち合わせ、指摘された箇所の修正図面を起こしてもらいました。

すぐさまメールで送った4日後、上長OKとの連絡、やっと建築事務所の関門を突破しました。

ここから県庁での本審査に。途中で追加資料と申立書の提出依頼などあり、免許が下りたのは3/5。

県庁へ上がってから1ヶ月半、免許申請からは4ヶ月もの月日が経過していました。本当に長い長い道のりでした。

必ず計画段階で役所へ相談する

悔しい思いをしようが、腹が立とうが、何だろうが全てあとの祭り。役所でOKが出なければいくら文句を言っても前に進みません。

最悪取り下げの場合、手数料33000円が戻ってこないケースもあるそうです。行政サービスって?と感じても従うしかありません。

もめたとき必要になるのが図面。建築士のサポートを受けておかないとニッチもさっちもいかなくなります。

事務所や店舗をつくる際には、計画最初の段階で行政への相談をしておくのが得策です。でないと後で痛い目にあいます。

今回の難産をふまえ、これだけは強くお伝えできます。

不動産保証協会への加入

免許が下りたら営業保証金の供託が必要です。自分で供託すると1000万円もの金額になります。それを60万円にするため保証協会へ入会しなければなりません。

保証協会には、ハトマークの全国宅地建物取引業保証協会とウサギマークの全日本不動産協会の2つがあります。

どちらにしたらいいのか?ネットでいろいろと調べてみた結果、優劣はない模様。同じ日にWEBサイトから問い合わせを入れてみることにしました。

すぐさま電話があったのがウサギマーク。「4団体加入が条件ですが今なら30万円の値引きがあります。直近で開業セミナーがあるけどどうでしょうか?」とのこと。

たまたま調整できたのですぐさまセミナーに参加。アットホームで個別でもやりとりできそうな雰囲気に好感触。その場で入会を決めました。

翌日に電子申請できるところは登録、その他提出資料一式をかき集め、いち早く郵送。

添付書類で役所で出した申請資料一式のコピーが必要になります。あらかじめ手元に用意しておきましょう。

僕の場合、不足資料があり、もう一度建設事務所に出向いてコピーで借用する二度手間になりました。

ちなみにハトマークの方は問い合わせから1週間後に先方より電話。総費用で約70万円ほどの差があり、縁がありませんでした。

最短の供託の便宜を図ってもらうことができ、事務所調査→面談→費用入金を1週間以内に完了。

あとは供託完了をもって免許証をもらいに行く段取りです。

宅建業免許ゲット

供託金完了は面談日から10日後。月に何回かしかないので最短でもこのスケジュールになります。

当日は再度保証協会まで足を運び、その場で書類一式を受理、その足で建設事務所へ向かいました。

担当者は4月から別部署へ異動するとのこと。3月末ギリギリのタイミングでやっとこさ免許証を手に取ることができました。

2025年4月1日、区切りのいいところで不動産会社開業にこぎつけることができました。これからが本当の仕事、頑張ります!