自分でつくる小さな森の暮らし、森プラス。このシゴトへ行き着くまでにはいろいろなことがありました。

なんとなく妄想しはじめたのが2021年、事業スタートが2025年4月。思い返すと足掛け4年の月日が流れました。

本記事では、その間にどんなプロセスを経て森プラスを始めるに至ったのかをつらつらとまとめてみました。

ご興味があったらお気楽に読んでみてください。二地域居住、働き方多様化、生きがい探しなど、何かのヒントになるかもです。

焚き火の宿から始まった、森とのつながり

2018年、山の中腹に建つログハウスで「焚き火の宿」を始めました。

焚き火を囲んでフラットな場づくりをするというコンセプトで仕事をしていました。キャンプ場を借りて焚き火バーなるものを開催したり。

でも制約のある他人の場所では融通が効かないし自由度がなし。そこで自分たちだけのプライベート空間を求めて場を構えました。

都会の喧騒を離れ、炎の揺らぎと自然に癒されるひとときをつくる。それから4年間ご縁をいただきながら運営することができました。

眺望の良い場所で気に入っていたのですが敷地は100坪ほどで手狭。何より周辺の樹種が限られているのがつらいところ。

もっと広くて、清々しい木々に囲まれたフィールドでシゴトをしたいという思いが募っていきました。

フィンランドの風景が原点

焚き火の宿をはじめる一年前、フィンランドへ10日間ほどの旅に出かける機会がありました。北欧文化にふれてみたいという想い、森と湖の国に惹かれたのが理由です。

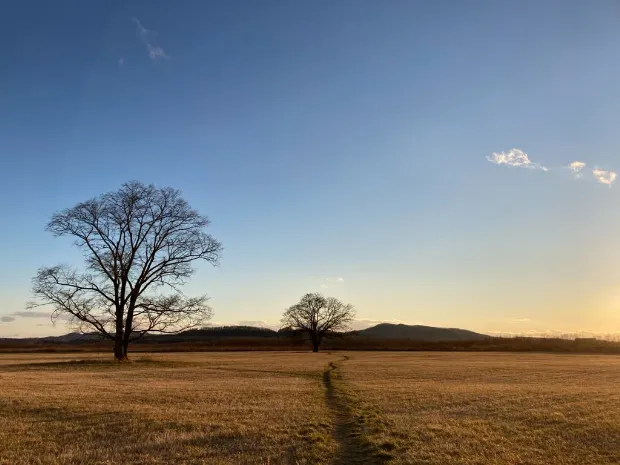

現地には思っていた通り、いや予想を超えるような風景が待っていました。目の前に広がる木々の美しさに心を奪われていきました。

湖面に映る空、果てしなく続く樹々、それは、心のどこかでずっと憧れていた風景。フィンランドの森で見た景色が脳裏に焼き付いていたのでしょう。

あんな場所が見つけられたら…行動を起こす理由になった背景はフィンランド。後になって思い返します。

理想のフィールドを探して各地を巡る

最初に訪れたのは北海道十勝でした。出張で何度か行ったことがあり、飛行場へ降りていく車窓から見える壮大な風景が心に残っていたからです。

さすがに広大な十勝。すばらしい場所はあちこちにありました。ただ首都圏からお客さんを呼ぶとなるとアクセス面で難しいものがあります。

次の事業としてすぐさま!となるとハードルも多い。残念ですが北海道という選択肢は外すことにしました。

次にあの木々がある風景として考えたのが山梨と長野でした。

山梨は、中央道で自宅からアクセスには合っていなかったこと、コロナ禍で体験ハウス利用にキャンセルが入ったことなどでご縁なく終わりました。

こうして長野へと候補は移っていきます。自宅から通えること、お客さんの訪れやすさを考慮し、関越道で2時間のエリアへ絞ることに。

軽井沢はアクセスに優れていますが、土地も高くイメージにも合っていません。隣り町に御代田がありますが、ブームでなかなか手頃な土地が見つかりそうもありません。

そのまた隣りに見つけたのが小諸でした。それまで地名すら知らなかった町。ここならぎりぎり2時間圏内に入りそうです。

よし!行ってみよう!と現地へ足を運びました。

小諸で一番に感じたのは森と町が近いこと。木々はもちろんあの風景です。ここなら新しい商いが起こせそう。こうして候補地は小諸に絞るに至ります。

フィールドと出会うまでの1年半

「ここだ」と思う土地が見つかるまでに、さらに1年半の歳月を費やしました。そしてついに、ご縁を感じるこの土地に出会うことに。

そこは手付かずの森。アラカン(当時58歳と56歳)の夫婦二人で、テント生活をしながら森の開拓に挑むことを決意しました。

セルフビルドへの挑戦

住む場所すらない状態から、まずは仮住まいのアパートを拠点に、小さな家をセルフビルド。

基礎を掘り、土台をつくり、柱を立て、屋根をかける、、、作業のすべてを自分たちの手で進めました。

次に手掛けたのが店舗アトリエ。離れ的な建物です。宅建業取得に必須になる事務所とするのが当面の目的でした。

その過程で感じたのは、「こんな暮らしがしたかった」という充実感。そして「この体験を他の人にも伝えたい」という思いがどんどん募っていきました。

自分たちの手でゼロからつくった家や店舗、そしてフィールド。これそのものをモデルフィールドにしよう。

日々、森シゴトに明け暮れる中、妄想は広がっていきました。

宅建資格取得への挑戦

森の暮らしをサポートするには物件が扱えないと始まりません。でないとお客さんにとって中途半端な仕事になってしまいます。

商いを具体化するために、宅建資格にトライすることに。昼間は大工作業に明け暮れる毎日、勉強できるのは早朝しかありません。

資材に囲まれた狭いアパートの片隅で、毎朝テキスト片手に必死に取り組みました。

2023年11月。きっと神様が味方してくれたのでしょう。奇跡の一発合格を果たすことに。思い立って10ヶ月の月日が過ぎていました。

その後、宅建士登録、宅建業取得と進んでいきますが、そのつど予期できない事態に遭遇することに。

全てが整ったのは2025年3月末のこと。けっこう長く険しい道のりになりました。

並行して別荘地市民活動団体にも所属しながら、少しずつ地域の人々との関係性を築き、新たな商いへの準備が整っていきました。

森の暮らしをつくる新たな一歩

こうして手付かずの森を開拓し、小さな家や店舗アトリエをセルフビルドしながら培った経験を元に、「自分でつくる小さな森の暮らし」を提案サポートする事業をスタートしました。

この取り組みは、ただの暮らしのデザインのみにとどまりません。

目前にある高齢化社会のロールモデルづくりや人と自然が深くつながる場所を一緒に育てるプロセスそのものが豊かな人生の一部となる・・・そんな想いで日々活動を行っています。